Radio-lied. Il racconto trasmutato

.

.

Un testo estetico è tale perché conduce il proprio fruitore lungo un percorso tensivo, fatto di aspettative, di sospensioni, di risoluzioni, di sorprese, giocando sul rilievo per sottolineare certe parti o sulla assenza di rilievo per indurre ad aspettare il suo ritorno. La struttura narrativa contribuisce a questi andamenti, talvolta in misura determinante, talaltra in misura marginale – e può essere a sua volta alterata in modo anche cruciale da modifiche nella struttura tensiva (cfr. Barbieri 2004).

Alterazioni di questo genere si producono tipicamente quando un testo viene trasposto da un linguaggio a un altro, con la pretesa di conservarne palesi caratteristiche di identificazione, al punto da permettere di dire che si tratta dello stesso testo, trasposto – o trasmutato – in linguaggi differenti. Succede quando lo stesso racconto, ovvero la stessa sequenza di eventi serve da base per un romanzo, un film, una storia a fumetti, un melodramma. Succede quando un poesia diventa un lied, una canzone.

La coppia di testi che rappresenta l’oggetto di questa analisi è costituita da una poesia di Umberto Fiori, intitolata “Compagnia”, e pubblicata nel 1995 nella raccolta Chiarimenti, e un breve originale radiofonico realizzato per Radio Rai Terzo Canale da Luca Francesconi nel 1996, consistente nella drammatizzazione musicale della poesia stessa (che viene comunque recitata, non cantata)[1]. La serie radiofonica, ideata dal medesimo Francesconi, in cui l’originale si inserisce, si chiamava Radio-film, ed era basata sull’idea di proporre a una serie di compositori la drammatizzazione musicale di poesie, per la durata di circa 5 minuti ciascuna. Nello specifico, Francesconi battezzò la propria sottoserie, di venti poesie (tutte da testi originali di Fiori), Radio-lied, ovvero lied per la radio, con evidente riferimento alla forma musicale della musica classico-romantica tedesca – assai più che alla canzone medesima, pure se come “canzone” si traduce solitamente in italiano il termine tedesco “lied”.

[1] La poesia di Fiori è riportata più sotto. È possibile ascoltare il brano di Francesconi (per gentile concessione dell’autore) all’interno di un’animazione accessibile all’indirizzo web http://www.danielebarbieri.it/versus/. In questa animazione viene visualizzata la forma d’onda del brano, con le partizioni a cui si fa riferimento nel presente testo.

Molto più della canzone, il lied è sempre stato una forma di messa in musica della poesia estremamente rispettosa delle spirito dell’originale – e quindi tanto più interessante per noi perché si propone come un’interpretazione del testo verbale di partenza, in cui la musica dovrebbe servire come da amplificatore delle significazioni originali. Con questo stesso spirito Francesconi si mette a lavorare sulle poesie di Fiori, cercando di costruire un testo che ne restituisca le suggestioni nel mutato contesto dell’audizione radiofonica.

Come vedremo, nonostante sia la poesia di Fiori che la sua versione musicale operata da Francesconi siano due piccoli capolavori, la differenza tra loro è molto più grande di quanto non appaia a prima vista. Per metterla in luce sarà necessario tuttavia entrare molto nel dettaglio dell’organizzazione discorsiva di ambedue i testi, e analizzare il processo di fruizione attraverso il quale vengono condotti il lettore dell’una e l’ascoltatore dell’altra. Ecco dunque il testo della poesia:

Compagnia

| 1 |

Verso l’ora di cena, |

| 2 |

mentre tutti si davano da fare |

| 3 |

in soggiorno, in cucina, |

| 4 |

invece di dare una mano |

| 5 |

sono uscito sul terrazzino, |

| 6 |

all’aria fresca, |

| 7 |

con tutta la vista intorno. |

|

. |

| 8 |

Là dietro li sentivo ancora bene |

| 9 |

chiamarsi, ridere; |

| 10 |

di colpo, però, mi mancavano. |

| 11 |

Erano più lontani dei palazzi |

| 12 |

dall’altra parte del campo |

| 13 |

– sei, sette in fila – |

| 14 |

con tutte le luci accese. |

|

. |

| 15 |

Eppure proprio ora |

| 16 |

che non li avevo più di fronte |

| 17 |

mi venivano incontro. Nei segnali |

| 18 |

lungo la ferrovia, nell’erba gialla, |

| 19 |

nel muro cieco, li riconoscevo. |

|

. |

| 20 |

Sentivo, ora, che loro – alle mie spalle – |

| 21 |

erano fatti della pasta del mondo, |

| 22 |

solida, chiara. E io, di niente. |

|

. |

| 23 |

Niente: la slogatura |

| 24 |

tra una stanza affollata e l’orizzonte. |

.

.

1. La poesia di Umberto Fiori

.

Si tratta di una composizione di cinque strofe, le prime due composte da sette versi, la terza da cinque e le ultime due rispettivamente da tre e due versi. Non è difficile accorgersi, sin dalla prima lettura, del forte parallelismo presente tra la strofa 1 e la 2 (ne vedremo con precisione le caratteristiche tra poco), parallelismo che suggerisce, per analogia con forme poetiche tradizionali – come il sonetto – una simmetria analoga tra le strofe 3 e 4. Se ai tre versi della 4 aggiungiamo i due della 5 otteniamo infatti di nuovo una strofa di cinque versi come la 3.

Ma anche così facendo la simmetria non viene affatto ristabilita. Anzi, quello che si ottiene in questo modo è proprio di sottolineare la cesura che divide il verso 22 dal 23. La poesia è infatti costruita in modo da suggerire che questa cesura non ci debba essere, mettendoci poi di fronte alla sua presenza di fatto. Non si tratta perciò di una cesura di strofa come le altre, ma di un autentico silenzio enfatizzato dalla situazione. Oppure, per dirla in altro modo, mentre le altre cesure di strofa sono funzionali alla struttura sintattica e narrativa della poesia, e risolvono perciò in tale funzionalità il proprio significato, la cesura tra i versi 22 e 23 non lo è, e quindi ha un ruolo che non è solamente strutturale.

Tutta la poesia di Fiori (tutta la Poesia, in generale) è intessuta di meccanismi di messa in rilievo come questo, che ne regolano la fruizione e gestiscono le tensioni del lettore. Per comprendere questi meccanismi bisogna entrare nelle logiche specifiche dei vari livelli metrici, fonetici, sintattici e semantici che sono presenti in una composizione in versi. Lo spazio non ci basterà per esaminarli tutti nel dettaglio, anche perché la medesima operazione andrà compiuta con la versione musicale di Francesconi, ma cercheremo comunque di dare un’idea di come viene realizzata questa analisi.

Inizieremo dai livelli metrico fonetico e sintattico, per passare poi a quelli lessicale e narrativo…..

L’articolo completo (pubblicato originariamente sul n. 98-99, 2004, della rivista VS. Quaderni di studi semiotici) di cui questo che avete letto è l’inizio, è ora scaricabile in PDF dalla pagina Downloads del mio sito. Buona lettura.

Al Capp, Li'L Abner, dettagli dalla striscia del 28.08.1941 Tanto per restare sul tema degli inchiostri, della resa pittorica e della resa dinamica, ecco un esempio da Al Capp, l’impareggiabile autore di Li’l Abner (sono tre dettagli dalla striscia del 28 agosto 1941, scansionati ad alta risoluzione dall’originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Anche qui, bisogna ingrandire l’immagine, per poterci guardare dentro sino in fondo. Il terzo dettaglio è quello più interessante e riuscito. Certo Capp era un autore umoristico, ma la sua capacità realistica non era da poco; così come magistrale è la lieve deformazione in senso caricaturale con cui riesce ad addensare sui propri personaggi tanta espressività e senso dinamico – anche quando non si muovono davvero.

Se guardiamo da vicino il terzo dettaglio (ma anche gli altri due, in misura leggermente minore), possiamo vedere il segreto del pennello di Capp, la cui linea è estremamente modulata, e pronta in qualsiasi momento addirittura a scomparire (perché un’assenza di linea, nel posto giusto, può essere addirittura più efficace della sua presenza). È la linea stessa ad essere viva, qui! E lo è ancora prima di quello che rappresenta. Basta confrontarla con le linee di riempitura del vestito, in basso, che sono linee tirate senza necessità espressiva – perché il vestito è il vestito, e non è il viso (ma poi, quando ci sono le pieghe, come nel secondo dettaglio, prendono vita pure loro!).

Rispetto all’esempio di Hugo Pratt che abbiamo visto qualche giorno fa, è incredibile come il tratto di Al Capp regga perfettamente anche questo ingrandimento estremo, e possa essere visto sia da vicino che da lontano, con pari efficacia.

(A proposito, e detto di passaggio: quanto deve avere imparato Domingo Mandrafina dagli inchiostri di Al Capp?)

Il tavolo rosso Di questa foto, scattata qui, mi piace l’incrocio di diagonali, e i diversi piani orizzontali e verticali. Mi piace anche il fatto che ciascun piano rimanda a una dimensione differente: la camminata, l’imbarco, il mare irrequieto, la necessità dell’ombra – e, ovviamente, al centro in rosso, la convivialità.

Ma quella tovaglia rossa è così chiassosa e irruente, che non ci accorgiamo subito che un po’ di rosso è sparso dappertutto, persino sulla testata del molo – perché è l’ora in cui questo succede.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: il segno lucertola Se ho capito bene come funziona la scrittura dell’antico Egitto, i segni che vi compaiono (nella figura qui sopra un esempio in versione geroglifica, seguita dalle varianti in ieratico e demotico) possono avere valore logografico/ideografico e valore fonetico, talvolta uno solo di loro, talvolta entrambi, come qui sopra.

I segni di carattere logografico a loro volta possono essere autonomi, esprimendo una parola o un concetto, oppure possono essere dei determinativi, vale a dire dei segni che vanno associati a una sequenza fonetica per specificarne l’ambito di significato. A quanto ci dice Maria Carmela Betrò (Geroglifici. 500 segni per capire l’antico Egitto, Mondadori 1995 – ma vedi anche la pagina relativa dell’utilissimo sito omniglot.com), la scrittura egizia sarebbe stata in buona parte fonetica (ovvero i segni esprimevano suoni, più o meno semplici, come semplici lettere o intere parole), ma la costante presenza dei determinativi ci mostra che gli egiziani non potevano fare a meno di trascrivere il senso, insieme al suono delle parole.

Sappiamo come poi è andata in seguito: partendo da un sistema un po’ diverso da questo (ma non così tanto), i Fenici sono arrivati a costruire una scrittura fatta solo di suoni semplici, escludendo i segni di parole (logogrammi) e i riferimenti diretti al senso (ideogrammi e determinativi). Non c’è dubbio che l’invenzione dei Fenici sia stata cruciale, visto che noi ne siamo i figli – ma facciamo fatica oggi a capire lo sforzo di astrazione che dev’essere a suo tempo costata. Abituati come siamo al principio alfabetico e alla sua economia, fatichiamo a concepire un sistema di scrittura in cui l’economia di segni non fosse considerata un valore. Anzi, poiché comunque la classe degli scribi doveva poter mantenere le sue prerogative, l’economia era piuttosto un disvalore, e le era preferibile un sistema cui si potesse, alla bisogna, aggiungere qualche segno.

In ogni caso, la semplificazione alfabetica, come qualsiasi semplificazione, ha un costo espressivo. Per esempio, inventando l’alfabeto i fenici si condannano a una maggiore ambiguità potenziale delle parole. Poiché le vocali non vengono scritte, molte parole che sono diverse solo per suoni vocalici si scrivono allo stesso modo. La presenza di un determinativo aveva permesso immediatamente agli Egizi di risolvere l’ambiguità. Ma l’invenzione posteriore dei segni alfabetici per le vocali (i puntini dell’ebraico, e le vocali del greco) era già un’altra soluzione – non esaustiva ma sufficiente per l’uso.

L’Occidente pagò l’adozione dell’invenzione dei Fenici con quasi due millenni di lettura esclusivamente ad alta voce: se la scrittura serviva per registrare il suono e non il senso, era naturale che essa dovesse produrre il suono, e questo a sua volta avrebbe prodotto il senso. Anche qui, l’invenzione moderna della lettura silenziosa è qualcosa di tutt’altro che ovvio.

Ma gli Egiziani, per quanto ne sappiamo, potevano benissimo leggere in silenzio. La loro idea di scrittura era di un sistema di registrazione che prima di tutto trasmettesse il senso. Poi, certo, visto che esiste pure una lingua orale, può far comodo appoggiarsi a quella, e registrare anche il suono: ma non è il suono la componente fondamentale che deve essere colta dalla lettura!

Ideogrammi e determinativi, nella scrittura egiziana, definiscono l’ambito concettuale in cui ci stiamo muovendo, senza necessario riferimento al suono. Solo a questo punto i suoni specificano il discorso, attraverso le singole parole sonore. Ma queste, in qualche caso, possono anche mancare, mentre quelli no.

La natura fortemente figurativa della scrittura egiziana non è stata probabilmente estranea a questo tipo di evoluzione. Alla fine, le sue diverse varietà si sono estinte, cancellate dal Greco e dal suo principio alfabetico. Tuttavia, sinché sono durate (e parliamo di migliaia di anni), hanno mantenuto un rapporto molto stretto con le immagini, quelle delle pitture.

Ora prendiamo in considerazione il fumetto. Certo, il fumetto non è davvero immediatamente simile ai geroglifici, però mi colpiscono alcune analogie. Anche nel fumetto troviamo una serie di segni che rimandano (visivamente) al proprio significato in maniera diretta, non mediata dal suono: si tratta delle figure presenti nelle vignette. Questi segni definiscono l’ambito concettuale e narrativo in cui si inseriscono poi i segni alfabetici delle parole (dei balloon e delle didascalie). I segni di suoni (quelli alfabetici) qualche volta possono pure mancare, mentre i segni di immagine non possono mancare mai. Una storia a fumetti può essere fatta anche di sole immagini, ma non può essere fatta di sole parole – pena lo smettere di essere una storia a fumetti.

Ho la sensazione che il tipo di concettualizzazione discorsiva e narrativa che un antico Egizio derivava dalla lettura della sua scrittura fosse più simile a quella che un moderno ricava dalla lettura di un discorso a fumetti che non a quella di una normale lettura alfabetica. In questo senso il fumetto è una forma di scrittura aperta, come erano (in misura minore) anche i geroglifici, dove si può sempre introdurre un segno nuovo alla bisogna, e dove anche il modo in cui i segni vengono resi è fortemente significativo.

Certo che, vista in questo modo, la parola scrittura cambia abbastanza senso. Il legame con la parola orale resta importante, ma non è più determinante. Se si possono scrivere direttamente le figure e le idee, senza necessariamente passare attraverso le corrispondenti parole, la scrittura diventa un sistema di comunicazione più rapido e potente, e relativamente svincolato dal linguaggio verbale.

Si potrà sostenere che, in fin dei conti, non si fa che sostituire un codice a un altro. Eppure nemmeno il linguaggio verbale si basa soltanto su codici. Se cambiamo il sostrato materiale, non solo il codice sarà diverso, ma anche tutte le componenti non codificate che l’accompagnano, e il loro specifico funzionamento. Le differenze radicali tra percezione sonora e percezione visiva rendono la scrittura del fumetto (e insieme a lei quella geroglifica) ben lontane dalla scrittura alfabetica – anche rispetto a quello che si può dire, a quello che si può esprimere.

Maria Carmela Betrò, Geroglifici: segni di animali

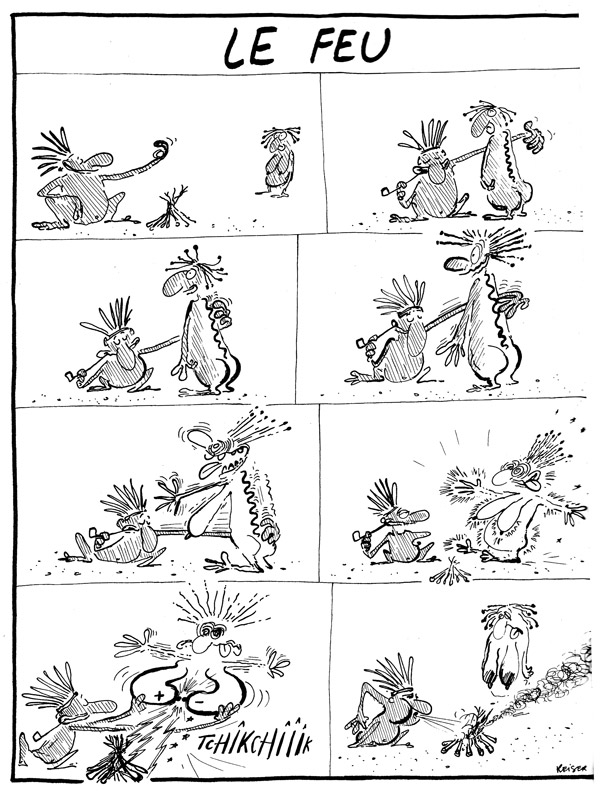

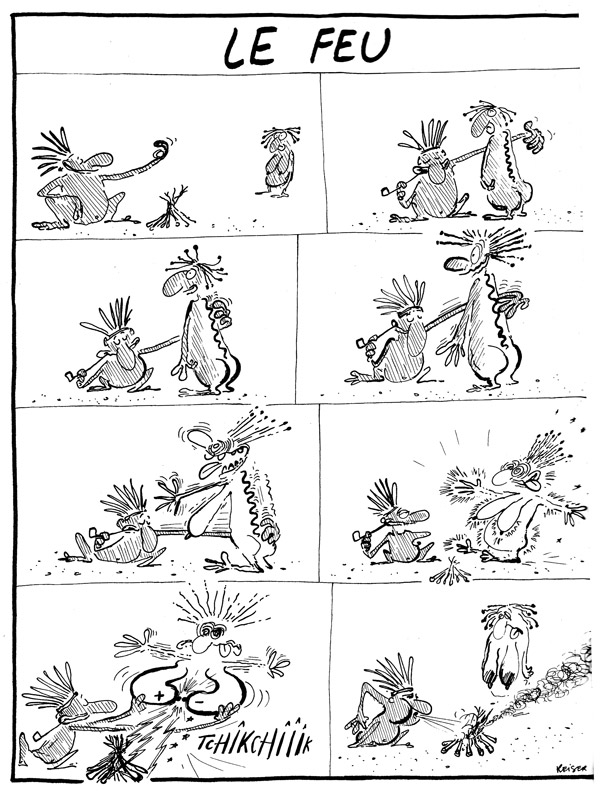

Reiser, Le feu Guarda guarda: su Conversazioni sul fumetto c’è la spiegazione degli eccessi di Baru, di cui parlavo qualche settimana fa. La spiegazione si chiama Reiser, e si trova nelle parole dello stesso Baru, riportate dal blog, il quale riprende e traduce a sua volta un post del blog The Panelist. Poiché le parole di Baru sono brevi, le cito qui integralmente:

Il suo nome era Jean-Marc Reiser, ed era un genio. Personalmente, lo considero come il genio dei fumetti.

Descriveva il mondo con dei feroci piccoli disegni, quasi dei graffiti.

Mi convinse che anche io potevo narrare quello che pensavo del mondo con i fumetti, tutto questo perché i suoi disegni sembravano facili da realizzare.

Iniziai a disegnare, come autodidatta, perché ovviamente non sapevo come disegnare, cercando di fare il meglio che potevo per imitarlo.

Naturalmente, mi resi subito conto di come sotto la sua semplicità lo stile di Reiser fosse in realtà ipersofisticato, inimitabile in ogni caso, e senza dubbio insuperabile. Reiser potrebbe essere paragonato nei fumetti a quello che è stato Jimi Hendrix per la chitarra elettrica.

Naturalmente, per quanto riguarda Reiser, sottoscrivo completamente queste parole. Potrei aggiungere che, con il suo stile “scarabocchiato”, Reiser era capace di raggiungere vette di parossismo incredibili, e incredibilmente esilaranti. Ci sono certe sequenze de Il porcone, dove sai dove inizi a ridere ma non sai quando riuscirai a smettere, e il crescendo di ilarità è furibondo e incontenibile.

Baru ha cercato di utilizzare la medesima tecnica, ma per un grottesco a fondo tragico – mentre in Reiser persino la tragedia sembra essere buttata in vacca, e si ride rabelesianamente di tutto. Le sequenze parossistiche di Baru hanno lo stesso andamento di quelle di Reiser; e persino il disegno mostra dei debiti, fatte salve le differenze di registro. Sulla qualità del lavoro di Baru c’è poco da discutere, eppure è, a mio parere, come ho già detto nel post precedente, proprio nelle scene parossistiche che Baru mostra un po’ la corda, si ripete, pecca un poco di eccesso.

Ed ecco il perché: ha davanti il modello di Reiser e gli corre dietro; ma non riesce a imitarlo appieno. Ha capito molte cose, ma non proprio tutte – anche perché lavora su un registro diverso, quello del grottesco drammatico, appunto. Forse è proprio il suo stesso moralismo – che è anche, per altri versi, una delle componenti più positive del suo lavoro – a impedirgli di essere travolgente, impetuoso e dissacrante come il suo maestro.

Tra le cose inarrivabili di Reiser c’è anche il suo cinismo, probabilmente solo apparente – ma apparentemente globale. Baru non è né sa apparire cinico, e le sue storie riuscite sono riuscite anche per questo.

Reiser è morto troppo giovane, già nel 1983, a 42 anni. Ora ne avrebbe settanta da qualche giorno. Buon non compleanno, maestro.

Riprendiamo il discorso dal post precedente su Facebook e il Web 2.0.

Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?

Le azioni che si compiono sui social network sono fondamentalmente azioni di scrittura e di lettura, dove quello che si scrive e/o si legge sono testi verbali, oppure testi di altro tipo (visivi, audiovisivi, sonori) commentati da testi verbali. La parola scritta vi ha dunque in ogni caso un ruolo cruciale.

Scrivere e leggere non sono però normalmente azioni rituali: si scrive e si legge, di solito, con finalità comunicative specifiche, con destinatari specifici, che hanno scritto o mi leggeranno autonomamente, a loro volta con finalità comunicative specifiche. Tuttavia, quando si scrive nelle reti sociali non ci si rivolge a qualcuno specifico, bensì alla comunità di tutti gli amici, i quali, a loro volta, stanno facendo la medesima cosa. Quando l’azione di scrivere, cioè, è comune a tutti, ed è l’azione stessa che fonda la comunità e che la fa esistere, allora questa azione può essere rituale.

Questa azione non è coordinata né per simultaneità né per gestualità compresente né per ritmo, ma è ugualmente coordinata. Il mio gesto, che costruisce insieme la mia ipseità e quella di altri, è il medesimo gesto di tutti gli altri, un gesto che molti stanno compiendo in questo medesimo momento come me, e tutti hanno compiuto o compiranno in tempi brevi. La collettività dei miei amici, inoltre, non è isolata; è fittamente intersecata con quella degli amici dei miei amici, e alla lunga con tutte, cioè con la collettività della rete sociale nel suo complesso.

Proprio come il luogo della fiction (il racconto dei romanzi, per esempio), anche il virtuale è disincarnato, estraneo al corpo e alle sue peculiarità. L’identità, a differenza dell’ipseità, continua a richiedere un corpo materiale e un agire materiale: è il corpo stesso con il suo agire e la sua unicità a garantire l’identità. Nelle nostre società (reali), l’unicità legata al corpo viene garantita dal nome proprio – ma nelle reti sociali sembra facile assumere identità fittizie, con nomi altrettanto fittizi. Non c’è il corpo a garantire l’unicità. Eppure sembra che ormai questo tipo di finzione sia un caso raro su Facebook, dove la stragrande maggioranza degli utenti possiede un nome vero e un’identità unica. Il nome, la foto, diventano simulacri del corpo stesso, a garanzia dell’identità materiale che sostiene la costruzione sociale dell’ipseità.

A ben guardare, tuttavia, nella dimensione rituale di Facebook il corpo non è affatto estromesso. L’azione di scrivere, che la fonda, è un’azione materiale, che si fa con le mani, con gli occhi, con il nostro corpo. Inoltre, quando io scrivo, in una comunità, e non mi limito a guardare da fuori quello che succede senza parteciparvi, allora anche l’atto di leggere può ugualmente assumere caratteristiche rituali, ugualmente fisiche. Al di fuori di questi casi, il leggere può essere visto come un semplice atto di acquisizione cognitiva; ma se si trova combinato con lo scrivere all’interno di una comunità che legge e scrive, allora anch’esso diventa rituale come lo scrivere.

Nelle reti sociali, dunque, l’atto di scrivere e leggere è l’atto legato all’identità e, insieme, alla costruzione rituale della rete, mentre ciò che si legge e si scrive costruisce la nostra ipseità e l’ipseità della rete stessa.

C’è dunque una grande differenza tra questo tipo di ritualità e quella che caratterizza la fruizione televisiva, simbolo stesso della società di massa. La ritualità cattolica della televisione è basata sulla presenza di un celebrante che dà significato al rito attraverso le proprie parole e i propri gesti: i concelebranti/fruitori non possono che sintonizzarsi con il rito, oppure abbandonarlo. La ritualità delle reti sociali non ha invece un celebrante centrale, e non ha significati precostituiti da trasmettere attraverso il rito; anzi, l’evento cruciale del rito richiede che il fruitore produca i propri contenuti, e li offra in dono alla collettività, dalla quale ne riceverà altri, coordinati con i suoi.

Insomma, se per esistere devo parlare, devo anche inventarmi qualcosa da dire. Partecipare al rito, scrivendo, è ciò che mi fa esistere; ma è quello che dico che mi dà forma. E tuttavia, esistere è più cruciale e più basilare dell’avere forma. Il rito fonda il mito, e non viceversa, benché la distanza tra loro sia ridottissima. Quanto ai contenuti, dunque, basterà purtroppo adeguarsi più o meno a quelli degli altri: anche così infatti la nostra mitologia personale, la nostra ipseità, corrisponderà di più a quella collettiva, a quell’infinito libro sacro che tutti gli uomini scrivono e leggono e cercano di capire, e nel quale sono scritti anch’essi, come ebbe a dire Jorge Luis Borges parlando del Don Chisciotte e di altri testi paradossali.

La terrazza Anche questa foto è stata presa nello stesso luogo di quella di due sabati fa, ed evidentemente non nella stessa giornata.

A me piace per le sue linee verticali e orizzontali, per i suoi colori delicati, e perché mi fa pensare a Diomira:

Partendosi di la e andando tre giornate verso levante, l’uomo si trova a Diomira, città con sessanta cupole d’argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d’oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la proprietà di questa è che chi vi arriva in una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di donna grida: Uh!, gli viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici.

Non dirò chi ha scritto questo breve testo (ma non è affatto difficile capirlo). Un gran filone e astuto giocoliere di parole. Un frammento indimenticabile.

Hugo Pratt A proposito di inchiostri, mi sembra che non siano niente male nemmeno questi di Hugo Pratt, che si possono osservare nel dettaglio aprendo e allargando al massimo questa immagine (presa ad alta risoluzione da un originale conservato presso il Fondo Enrico Gregotti).

Non siamo riusciti a datare questa immagine (anzi, se qualcuno ha notizie in proposito lo pregherei di segnalarmelo), ma io la situerei intorno al 1960, tra la fine del primo soggiorno argentino di Pratt e il più breve secondo periodo. Qua e là – per esempio nel modo di disegnare gli elmetti – si vedono tracce di un influsso dell’Alberto Breccia di Mort Cinder. Mi riferisco al modo di graffiare il colore, di usare anche segni bianchi, o biacca, o chissà cosa d’altro. Certo, stiamo parlando dei massimi autori di quegli anni, per cui potrebbe anche essere Breccia che ha seguito il suggerimento di Pratt (e poi Pratt l’ha abbandonato, mentre Breccia l’ha sviluppato); o potrebbe anche essere che la cosa è uscita chiacchierando tra loro e poi ciascuno l’ha sviluppata a modo suo.

Elmetti a parte, il bello di questo ingrandimento è che si può davvero entrare nel guazzabuglio di linee incerte e un po’ geometriche, e poi meravigliarsi di come quella roba lì, così apparentemente confusa, possa costruire invece un’immagine tanto efficace – quella cioè a risoluzione normale, come stampata, visibile quando si ri-zoomma un po’ indietro.

A me, la cosa che colpisce di più sono i volti dei due soldati, così espressivi. Quando si ingrandisce l’immagine sino a vedere bene i singoli tratti, sembrano invece quasi solo abbozzati, non finiti, imperfetti.

Se confrontiamo questi inchiostri di Pratt con quelli di Burne Hogart che abbiamo commentato qualche giorno fa, forse si capirà meglio il senso della mia critica a Hogart. Questi tratti di Pratt dall’aria imperfetta e inconclusa (rispetto a quelli esemplari di Hogart) si rivelano poi efficacissimi alla giusta distanza per dare dinamismo all’immagine. Paradossalmente, c’è molto più movimento in questa immagine ferma e mesta che nel gesto caricato di Tarzan. E, insieme, nemmeno un’ombra di retorica!

Le considerazioni su Facebook e sull’identità narrativa che ho esposto nel post della scorsa settimana (Di Facebook e di Bauman, e dell’identità narrativa), ricollegandomi a un altro post uscito in gennaio (Dei paradossi, dei sogni e di Facebook), hanno alcune inevitabili e interessanti conseguenze.

Possiamo partire da qui: se il modo in cui gli altri ci raccontano è così fondamentale per la costruzione del soggetto, cioè della nostra stessa identità (nella forma, appunto, dell’ipseità, o identità narrativa), allora le modalità di costruzione dell’ipseità sono sostanzialmente le stesse della costruzione delle mitologie. E lo sono tanto di più in un contesto come quello di Facebook (e delle reti sociali in genere), in cui la dimensione narrativa (cioè verbale) è dominante, proprio come nella costruzione della mitologia.

La mitologia è una cosa diversa dal mito. Seguo in questo alcune intuizioni molto suggestive che ho trovato in Raimon Panikkar (Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Jaka Book 2000). Il mito è un sistema di assunzioni molto profonde, presente nella nostra identità personale e collettiva, che non è esprimibile direttamente, e che governa le nostre credenze e attitudini. Il mito riesce talvolta a essere espresso (e, di conseguenza, in parte controllato) sotto forma di mitologie, ovvero, letteralmente, parola del mito, o pensiero del mito.

La costruzione di racconti mitologici ci permette di avere una qualche consapevolezza del mito, e di avere l’impressione di controllarlo (la versione pessimista è poi che, quando questo succede, il mito si è di fatto già spostato, è già cambiato, e continua a influire di noi in un altro modo – ma non di questo voglio parlare qui). Questo vale sia per le grandi mitologie culturali (come quelle che si espongono nella tradizione greca antica) sia nelle mitologie personali di cui si nutre la nostra ipseità. L’intero edificio terapeutico della psicoanalisi si basa sull’assunto che riuscire a portare al livello del racconto le istanze profonde sia il punto di partenza del percorso verso una guarigione.

Con questo non si vuol dire, ovviamente, che Facebook sia terapeutico. Il processo di narrativizzazione all’interno di una terapia analitica è controllato (ed è solo il punto di partenza della terapia, in cui entrano in gioco anche molti altri fattori), mentre quello che accade nei social network è, semmai, sociale, cioè dipende da quello che è nell’aria al momento tra tutti coloro che partecipano (buono o cattivo che sia per i singoli partecipanti).

Ho parlato in un altro post (Dell’audiovisivo e di Youtube) di come il Web tenda, nel suo complesso, a narrativizzare, trasformando gli eventi in documenti (cioè in oggetti comunicativi). Nel momento, per esempio, in cui un programma televisivo venga fruito su Youtube (o in generale attraverso un link nel Web), perde infatti gran parte della sua carica mitica (che agisce, attraverso un meccanismo di fruizione rituale, a livello profondo), per diventare semplice mitologia, cioè racconto del mito, un oggetto comunicativo che può essere oggetto di commenti e discussione.

In generale, infatti, il Web (specie nella versione 2.0) sembra essere un grande de-mitizzatore, proprio perché mina la radice rituale della fruizione di eventi come quelli audiovisivi, riducendoli a oggetti: io non sono più, sul Web, uno dei tanti che sta seguendo in maniera coordinata la trasmissione televisiva, senza possibilità immediata di commento o di intervento, proprio come nel corso di una Messa (a cui si partecipa, o in caso di dissenso al massimo se ne esce). Su Youtube ho, piuttosto, scelto di vedere l’audiovisivo, su suggerimento di altri, attraverso dei commenti che ho già letto, o sto persino leggendo in contemporanea, e con la possibilità di intervenire io stesso alla discussione collettiva.

Ora, questa visione del Web come luogo della consapevolezza e della coscienza narrativa (e di conseguenza, potenzialmente, luogo della discussione e della democrazia) è convincente sì, ma solo fino a un certo punto. Non si danno, antropologicamente, comunità senza riti che ne procurino la coesione, permettendone l’esistenza. Se le reti sociali come Youtube e Facebook distruggono dei riti, è plausibile che ne istituiscano altri, instaurando dei miti profondi, che non è detto che si manifestino chiaramente, o che magari si manifestano solo come confuse mitologie.

Che tipo di ritualità possiamo dunque ritrovare in Facebook, che, come gli altri network del Web, è un luogo di azioni non compresenti (al contrario di una cerimonia), asincrone (cioè non sincronizzate nel gesto, come è invece la fruizione televisiva), e non basate su un ritmo (come è invece la fruizione di musica e poesia – cosa che ci permette di entrare in sintonia con gli altri anche senza compresenza e simultaneità)?

Qualunque sia questo aspetto rituale, esso comporterà comunque una differenza fondamentale rispetto al rito della fruizione televisiva – nel quale, appunto, l’aspetto compartecipativo si limita alla fruizione stessa: una grande partecipazione collettiva a un evento le cui regole e i cui significati sono sostanzialmente dettati dall’alto, proprio come nelle cerimonie della religione cattolica. O si aderisce, e in qualche modo implicitamente si aderisce ritualmente ai contenuti (anche quando ci sentiamo razionalmente in dissenso), oppure se ne esce, si spegne la TV, non si partecipa. Nei social network, qualche regola del gioco è certamente dettata dall’alto (pur avendo bisogno di essere confermata dalla partecipazione degli utenti), ma i significati certamente no.

(segue, presto, anzi, qui)

(Queste riflessioni, così come quelle che sono contenute negli altri post cui si fa qui riferimento, sono state sviluppate per un intervento che terrò a metà maggio a un convegno a Siviglia. Il convegno, organizzato dalla rivista latinoamericana di semiotica deSignis e dalla Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede di Siviglia, si intitola Nuevas Identidades Culturales y Mediaciones Digitales)

16 Aprile 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  La grondaia rossa (questa foto è stata presa dalla medesima posizione di quella della scorsa settimana, solo girandosi dall’altro lato – non però nello stesso giorno)

Della foto di questa città invisibile, quello che mi resta in mente è la grondaia rossa. Non che sia bella in sé, è ovvio, ma in mezzo a tutti quei grigi è l’unica nota di speranza.

Burne Hogart - Tarzan 1942 Non sono mai stato sicuro che Burne Hogart sia stato un grande autore di fumetti. Tutto sommato lo trovo un po’ retorico, e un po’ pesante. Certo Tarzan era un fumetto popular, non c’è dubbio, ma l’eleganza di Hal Foster, pur rimanendo del tutto popular (e forse ancora di più) era decisamente un’altra cosa.

Sono andato a riguardarmi cosa ho scritto di Hogart nella mia Breve storia della letteratura a fumetti, e vi ho trovato queste parole:

Tarzan viene affidato a un secondo disegnatore di grande talento, Burne Hogarth (1911-96), che ne costruisce l’immagine definitiva. Hogarth ha due costanti stilistiche dominanti: l’esaltazione della plasticità muscolare del corpo umano, con riferimenti esplicitamente michelangioleschi; e la resa del dinamismo e del movimento. Si tratta di due esigenze non facilmente conciliabili, e la pur notevolissima abilità grafica di Hogarth non riesce a evitare la deriva di Tarzan verso una teatralizzazione smaccata e spettacolare, che prelude a certi esiti del fumetto superomistico dagli anni Quaranta sino a oggi, mediati attraverso l’opera di Jack Kirby.

Detto con altre parole, i miei dubbi non riguardano la capacità di disegnatore di Hogart, o meglio la sua sapienza nel disegnare le figure, ma l’effetto d’insieme del tentativo di coniugare la sua grafica monumentale e scultorea, e classicamente dettagliata, con la resa del movimento. Da notare che Hogart è maestrale in entrambe: basterebbe osservare la dinamica del gesto di Tarzan nell’immagine riportata qui in alto per rendersene conto.

Ma ho inserito questa immagine anche (e soprattutto) per altre ragioni. Si tratta di una scansione ad alta risoluzione da un originale di Hogart conservato presso il Fondo Enrico Gregotti. Se la si apre e ingrandisce, si può osservare davvero la maestria di Hogart nello stendere la china, la morbidezza e l’efficacia del suo pennello, la caratterizzazione precisa e distinta dei volti (tutti diversi l’uno dall’altro, e tutti psicologicamente riusciti) – per non dire delle pieghe degli abiti, delle ombre…

E allora, qual è il problema? Mah… forse il problema è che è tutto troppo perfetto, troppo perfetto e immobile. È bellissimo, ma non fluisce. Persino il gesto di Tarzan, reso in maniera così efficace dalla scelta esemplare del momento in cui bloccarlo (assolutamente da manuale), sembra piuttosto il gesto di una foto di scena teatrale, troppe volte rifatto per permettere al fotografo di cogliere proprio l’attimo giusto.

Questa impressione di eccesso, di un po’ finto, è secondo me la conseguenza di aver voluto tenere insieme capra e cavoli (per quanto un’ottima capra e degli straordinari cavoli), salvando la monumentalità pittorica e il dettaglio, e al tempo stesso ponendo l’enfasi sul movimento.

Ma quando un corpo si muove, la nostra percezione non è in grado di focalizzarne i dettagli! Per forza, quindi, il disegno troppo dettagliato di qualcosa in movimento avrà qualcosa di artificioso! Questo non succede in pittura, le cui convenzioni ci permettono di tenere assieme capra e cavoli; e Hogart aveva davanti agli occhi del suo immaginario proprio la pittura! Forse non si era accordo di essere un fumettista. Peccato!

Se dicessimo che Hogart, come fumettista, è stato vittima del proprio stesso talento come disegnatore forse saremmo un po’ cattivi, ma credo che non andremmo troppo lontani dal vero.

Subconciencia

Has hablado, has hablado y me he dormido,

Pero duermo y no duermo, porque siento

Que estoy bajo el supremo pensamiento:

Vivo, viviré siempre y he vivido.

Has hablado, has hablado y he caído

En un marasmo… cede hasta el aliento.

Tiempo atrás, en las sombras, me he perdido:

Estoy ciega. No tengo sentimiento.

Como el espacio soy, como el vacío,

Es una sombra todo el cuerpo mío

Y puedo como el humo levantarme:

Oigo soplos etéreos… sobrehumanos…

Sujétame a la tierra con tus manos,

Que si el viento te mueve ha de llevarme.

.

Subconscio

Parli, parli, e mi sono addormentata

ma se dormo non dormo, subisco

l’influsso di un pensiero supremo:

vivo, vivrò sempre, ho sempre vissuto.

Parli, parli, e sono caduta

nel marasma in cui cede anche il respiro.

Mi sono persa, da tempo, fra le ombre.

Sono cieca. Non provo sentimento.

Sono come lo spazio, come il vuoto,

è solo un’ombra tutto il corpo mio

e posso sollevarmi come fumo.

Ascolto soffi eterei, sovrumani.

Con le tue mani legami alla terra

perché il vento non mi porti via.

.

Questa volta, il traduttore di questa poesia di Alfonsina Storni non sono io. Però forse è stata anche la coincidenza dell’essermi provato da poco a tradurre dei versi di questa grande argentina che mi ha spinto ad assistere alla presentazione (a Firenze, il 5 aprile scorso) di Senza rimedio, traduzione di Rosaria Lo Russo e Lucia Valori, Firenze, Le Lettere, 2010 (l’originale, Irremediablemente, è del 1919). Il libro, da cui questi versi sono tratti, è sicuramente da comperare – ma non è né del libro né della Storni che voglio in verità scrivere qui.

La presentazione prevedeva una performance di lettura poetica di alcune poesie da parte di Rosaria Lo Russo, accompagnata alla fisarmonica da Marco Lo Russo (nessuna parentela: una pura omonimia che li ha fatti incontrare). La lettura poetica della Lo Russo è una vera interpretazione teatral-poetica (poetrice si definisce lei), di grande qualità e con grande attenzione ai valori prosodici (musicali) del testo. Il suo accompagnatore ha realizzato un contrappunto musicale di notevole gusto e originalità. Insomma, un successo.

E tuttavia, proprio nell’ascoltare la voce della Lo Russo mi rendevo conto di quanto mi sfuggisse in quel momento della poesia della Storni. Certo, la sua capacità interpretativa mi stava trasmettendo anche qualcosa che nel testo scritto di per sé non si trova; però, inevitabilmente, le parole sfuggivano via troppo rapide perché io le potessi cogliere davvero. Facevo appena in tempo a intuirne il profumo, e già ce n’erano delle altre, diverse, e il senso tendeva a sfuggirmi. Succede sempre così alle performance poetiche. Quando poi chi legge ad alta voce non è così bravo come in questo caso, si aggiunge pure la pena della cattiva resa a distrarci.

Ma perché? Sappiamo che la poesia è nata come oralità, e che ha continuato e continua ad avere un legame privilegiato con la parola orale. Come mai allora la sua lettura ad alta voce, persino quando è così buona, non riesce a darmene pienamente conto? Forse le poesie sono troppo difficili, oggi, per la dimensione orale? Eppure se provo ad ascoltare Dante, o Cavalcanti, non è che le cose stiano molto diversamente!

Mi viene in mente allora che la poesia ha avuto, per millenni, un rapporto stretto con la musica; era fatta, insomma, per essere cantata, o cantillata. È stato così sino ai trovatori, nel Duecento. Pensate a come fruiamo noi oggi le canzoni: le ascoltiamo? Sì, certo, ma non una volta sola. E poi magari ci restano in mente, e piano piano le cantiamo anche noi.

E se per la poesia fosse lo stesso? Anche una volta separata dalla musica, la sua dimensione orale dovrebbe essere quella della fruizione ripetuta, o addirittura quella della partecipazione, in cui siamo noi stessi a recitare i versi ad alta voce (magari solo per noi). In fondo, quando leggiamo con gli occhi poesia scritta, è quello che ci immaginiamo di fare, quello che accade nella nostra testa.

La poesia conserva dunque un legame con l’oralità, ma non con quella semplice della performance teatrale, bensì con quella ripetuta della musica, dove noi stessi possiamo essere protagonisti. Se io avessi già saputo a memoria quelle poesie della Storni, e me le fossi recitate tra me e me tante volte nel passato, chissà quanto più mi sarei goduto quella bella performance!

L’oralità non è ascolto: è compartecipazione.

Sembra che l’articolo di Zigmunt Bauman uscito su Repubblica e riportato da Arianna Editrice (“Il trionfo dell’esibizionismo nell’era dei social network“) abbia suscitato un piccolo vespaio di discussione. Ne ho avuto notizia attraverso un post piuttosto critico di Giovanni Boccia Artieri (“Bauman e la società confessionale. Limiti del pensiero moderno sui social network“), il quale rimanda a sua volta al dibattito presente nella pagina di Facebook che ha portato alla sua attenzione il tutto (vedi il profilo Facebook di Salvo Mizzi). Tanto per mettere ancora un po’ di carne al fuoco, c’è anche la segnalazione di Alex Giordano in un commento al post di Boccia, che ci rimanda a un suo post dove riporta un articolo di Luciano Floridi dal titolo “La costruzione dell’identità personale in rete”.

È tutto piuttosto interessante, in particolare per me che in questi giorni sto lavorando proprio su temi vicini a questi. Nemmeno a me il discorso di Bauman risulta del tutto chiaro. Capisco la distinzione che lui fa tra rete e comunità, e capisco anche che lui possa sostenere che i social network siano reti, e non comunità. La capisco ma non la condivido, perché ritengo anch’io, con Boccia Artieri, che Facebook possa anche sostenere la formazione di comunità nel senso di Bauman, e che, inoltre, la nozione stessa di comunità possa modificarsi. Le parole di Bauman sono le seguenti:

Appartenere a una comunità costituisce una condizione molto più sicura e affidabile, benché indubbiamente più limitante e più vincolante, che avere una rete. La comunità è qualcosa che ci osserva da presso e ci lascia poco margine di manovra: può metterci al bando e mandarci in esilio, ma non ammette dimissioni volontarie. Invece la rete può essere poco o per nulla interessata alla nostra ottemperanza alle sue norme (sempre che una rete abbia norme alle quali ottemperare, il che assai spesso non è), e quindi ci lascia molto più agio e soprattutto non ci penalizza se ne usciamo. Però sulla comunità si può contare come su un amico vero, quello che “si riconosce nel momento del bisogno”.

Vorrei però partire, in realtà da un punto diverso, cioè dalla questione dell’identità, che viene sollevata nell’articolo di Floridi. Floridi distingue tre tipi di identità, l’identità ontologica, cioè come siamo di fatto, l’identità epistemologica, cioè come crediamo di essere, e l’identità sociale, cioè l’irruzione del contesto sociale a strutturare la nostra identità. Floridi dice:

Il Sé sociale è il “sito” attraverso cui i media interattivi, come Facebook, hanno il più profondo impatto sulle nostre identità. Cambia le condizioni sociali in cui ti trovi, modifica la rete di relazioni e i flussi di informazioni che gradisci, rimodella la natura e lo scopo dei vincoli e delle azioni che determinano la rappresentazione di te stesso al mondo e il tuo sé sociale sarà radicalmente rinnovato, alimentando la propria concezione di sé, che finisce per formare la tua identità personale.

Io condivido la direzione in cui va Floridi, ma credo che si possa osare di più. Il sè ontologico, per esempio, è una pura ipotesi regolatrice, un’inconoscibile cosa in sé. Certo che, per qualsiasi momento della nostra vita (perché un momento dopo è già cambiato) possiamo sensatamente assumere che esista una struttura che sia la nostra, che sia noi stessi insomma. Ma ciò che ne conosciamo è inevitabilmente la sua rappresentazione a noi stessi, ovvero già un sé epistemologico. Per questo, solo del sé epistemologico ha senso parlare.

In secondo luogo, la mia identità epistemologica si può costruire solo attraverso il contatto con il mondo, e in particolare con quella enorme fetta di mondo che sono gli altri; insomma, l’identità epistemologica nel momento in cui esiste è già un’identità sociale. Era già Nietzsche a farci capire che il nostro stesso io è una costruzione culturale, basata sul linguaggio (magari nel senso ampio dei sistemi semiotici in genere, e non solo in quello ristretto del sistema delle parole); Lacan e Ricoeur non fanno che raffinare e specificare la sua scoperta. In particolare, trovo molto rilevante per il nostro discorso la nozione di identità narrativa (o ipseità) proposta da Ricoeur (in Tempo e racconto). L’identità narrativa è il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi. In pratica è la componente verbale-narrativa dell’identità epistemologica. Ma il modo in cui noi ci raccontiamo a noi stessi dipende prima di tutto da come ci raccontano gli altri, perché è attraverso i racconti degli altri su di noi (e le reazioni degli altri ai nostri racconti) che ci possiamo costruire il nostro racconto di noi. Questo è cruciale nella prima infanzia, per la formazione del soggetto; e continua a essere cruciale anche poi (anche se da adulti i nostri racconti interiori già costituiti sono più forti e resistenti), per il mantenimento del soggetto.

Io credo che Facebook (e simili) abbia avuto tanto successo perché ci fornisce un’enorme possibilità in più di definire la nostra identità narrativa, attraverso i racconti degli altri e le reazioni degli altri ai nostri racconti.

Naturalmente anche questo si presta a delle aberrazioni. L’utente di Facebook che si vanta di riuscire a farsi anche 500 nuovi amici al giorno non è ancora uscito dal paradigma della TV, e ritiene che il proprio valore si misuri in termini di share. Naturalmente questo vale un po’ anche per tutti, non c’è dubbio; e questo giustifica il fatto che si possa pensare che i social network siano il luogo dell’estimità (in quanto contrapposta all’intimità, come propone Tisseron). Naturalmente, in una società in cui il valore sta nella pubblica fama, siamo tutti alla ricerca del nostro quarto d’ora di notorietà, anche a costo di raccontare i nostri segreti.

Tuttavia, non mi sembra questo il punto (e anche qui mi pare di essere in linea con le conclusioni di Boccia Artieri, quando avvicina le esternazioni degli adolescenti alla loro difesa, comunque presente, dalle irruzioni dei genitori). Semmai, maggiore è il numero di persone che ci corrisponde narrativamente, e più articolata potrà essere la nostra identità narrativa. Un punto in cui Bauman ha ragione è nel vedere la privacy (anche) come una prigione, da cui è necessario uscire: certo, se vogliamo che qualcuno ci racconti, dobbiamo fornirgli degli elementi, e quindi esternarci, abbandonare almeno un poco la nostra intimità.

Se 150 può essere davvero il numero massimo delle persone vicine (anch’io dubito che si possa andare oltre), non si vede perché i racconti delle persone lontane non possano avere a loro volta valore. Anzi, la possibilità di essere raccontato pure da qualcuno che non sceglierei come amico vero mi costringe a confrontarmi con rappresentazioni impreviste di me (e magari pure sgradevoli). Questo alla breve forse mi indebolisce, perché mi destruttura; ma alla lunga o mi rende un indifferente, oppure mi rafforza – perché mi dà ulteriore consapevolezza sul mio io.

Se la situazione dei giovani coreani è davvero quella descritta da Bauman, abbiamo ragione di preoccuparci. Non però perché usano i social network, ma perché non usano altro. Quando dico che l’identità narrativa è una parte dell’identità epistemologica faccio riferimento anche al fatto che la nostra interazione con il mondo e con gli altri non è solo in termini narrativi (cioè verbali), mentre su Facebook lo è (e non mi dite che ci sono anche le immagini e i video! non è certo questo il punto). Vivere di solo Facebook è come vivere di soli libri e giornali, in una grotta chiusa al mondo. Gli scambi narrativi sono cruciali per ciascuno di noi, ma non sono la totalità di ciò che costruisce la nostra identità.

Quanto alla fascinazione per la tecnica, di cui qualcuno parla, mi sembra piuttosto marginale. C’è stato semmai, per un po’, il fascino della novità. Ma quello da solo basta a far partire le cose, certo non a farle durare, tantomeno a garantire un successo come quello dei social network.

Piuttosto, in un’era ancora dominata dalla TV e da una cultura di massa dalla quale ci sentiamo raccontati tutti allo stesso modo, avere l’impressione di poterci raccontare a tante persone e farci raccontare da tante voci diverse è probabilmente uno stimolo straordinario. Il villaggio è diventato globale, ma senza la TV, anzi, contro di lei.

P.S. Prosegue, qui.

9 Aprile 2011 | Tags: città invisibili, fotografia | Category: fotografia |  L'abisso Vi ricordate la scena finale del film Solaris, di Andrei Tarkowski? C’è lui che guarda dall’alto il mare che è il pianeta senziente, e questo mare è turbinoso e in continuo movimento.

Bene, ogni volta che io guardo un mare turbinoso da una qualche altezza, non posso fare a meno di pensare a quell’immagine; e il mio mare è quello del pianeta Solaris.

Qui, il mare turbinoso è inquadrato da questa specie di pozzo urbano, queste pareti verticali e orizzontali e lisce la cui quasi mancanza di colore fa risaltare il colore azzurro cupo. E la loro immobilità fa risaltare il suo movimento. La prospettiva urbana inquadra l’abisso turbinoso. L’al di qua è un po’ squallido e triste; l’al di là inquadrato è inquietante e sublime.

E poi mi sono divertito a realizzare una specie di dipinto funzionalista attraverso le linee del mondo reale.

(Non che sia molto rilevante, ma la foto di questa città invisibile è stata presa da qui.)

6 Aprile 2011 | Tags: fumetto, satira | Category: fumetto | Ho improvvisamente capito, in questi giorni, perché sono così restio a parlare della rivista di satira Mamma!. Certo, sono restio perché non riesco a farmene un giudizio chiaro; questo già lo sapevo. Ma quello che ho capito ora è proprio la ragione per cui io non riesco a comprendere se quella satira sia buona oppure no, se mi piaccia o no. E con questo non voglio suggerire, implicitamente, una valutazione negativa, però nemmeno una positiva. Il problema è proprio che io non sono in grado di comprenderlo, non sono in grado di sentirlo, se mi piaccia o meno. E ora ho capito il perché.

Ci è voluta la barzelletta sulla mela al sapore di fica raccontata dal nostro grande capo (che conoscevo già, da anni, e a suo tempo mi aveva anche fatto modestamente ridere – ma così, in quel contesto, raccontata in quel modo da colui che mi dovrebbe rappresentare, mi ha suscitato un sentimento di vero orrore, nausea, spavento). Ci è voluta una riflessione sullo humor come strumento di potere fatta dal lettore Sandro e riportata dal blog di Giovanna Cosenza. E ci è voluto, a suggellare il tutto, l’articolo di Francesco Merlo, su La Repubblica di ieri, martedì 5 aprile.

È proprio Merlo che a un certo punto dice: “forse dovremmo persino astenerci dal ridere, come nel Risorgimento, quando gli italiani rinunziavano a comperare il divertente ‘Figaro’, vale a dire rinunziavano a ridere per non sovvenzionare gli austriaci.” Ve li vedete gli italiani, anche quelli di sinistra, dico, che rinunciano a guardare le reti Mediaset? L’analisi di Sandro sull’uso della barzelletta come strumento di potere fate prima a leggervela direttamente qui: sono poche righe, e ne vale la pena. (Non condivido però l’aggiunta della stessa Cosenza, secondo cui “tutti i media che riprendono, più o meno scandalizzati, la scenetta non fanno altro che sottolineare e amplificare – una volta di più – la leadership di Berlusconi”. Sarà anche vero che sottolineano la leadership; però cosa facciamo di queste cose? Le ignoriamo? Facciamo finta che il grande capo non ci sia? O che sia una persona seria? Le leadership non sottolineate non vengono neanche abbattute. Stanno lì, perché non ce ne importa a sufficienza.)

Sono cresciuto in un ambiente in cui girava lo slogan “Una risata vi seppellirà”. Era eccessivo come tutti gli slogan, ma conteneva un fondo di verità, perché il dissacrare può far male al potere; e il mitico pernacchio napoletano di Edoardo De Filippo ne è un esempio memorabile.

Ma oggi le cose sono diverse. Il grande capo è spregiudicato, e non gli importa da dove vengano le idee. A lui basta che servano. Le sue risate stanno seppellendo oggi tutto quello in cui crediamo: lo stato di diritto, la legge, la giustizia… E ridere di lui non serve, perché il meccanismo gli è chiaro, e sarà lui il primo a ridere con te, neutralizzando qualsiasi tuo potere dissacratorio.

Non si può dissacrare il grande capo. Ormai più dissacrato di così è impossibile. Eppure sta ancora in piedi, indifferente, anzi persino rafforzato dalle messe in ridicolo. Lui sa di essere ridicolo, e sa anche che questo fa parte della sua forza, perché il suo potere si basa su qualcosa a cui il ridicolo non può nuocere.

Per questo non riesco a leggere Mamma!. Per questo la satira oggi mi sembra un esercizio di cattivo gusto autolesionista; uno sconsolato vorrei ma non posso. E la complicità che l’umorismo richiede e produce mi sembra, quando va bene, la complicità dei rassegnati, di chi non ha altre armi che queste, inutili. Quando va male, poi, mi sembra complicità col grande capo stesso, il padrone delle barzellette, il signore della risata inutile.

A suo tempo sono stato lettore affezionato del Male, e poi di Tango e Cuore. Non mi facevano questo effetto qua. Mi piaceva ridere. Il grande capo mi ha rubato anche la possibilità di ridere, persino di lui stesso.

Che tristezza, davvero! Magari non ci resta che piangere? Andiamo in piazza, piuttosto. Non so quanto davvero serva, però oggi, di sicuro, serve più che ridere; e facciamolo prima che una risata ci seppellisca del tutto, ahinoi!

Ho concluso il post precedente sulla poesia con un interrogativo, domandandomi come si concili un’affermazione come quella del Faust di Goethe (“In principio era l’atto”) con il dominio della lirica nel mondo della poesia, che negli anni del Faust era già un fatto, e in seguito lo sarebbe stato ancora di più. In altre parole, come si concilia un’istanza anti-soggettiva come quella espressa dalle parole di Faust (a cui farà seguito Nietzsche e l’invenzione freudiana dell’inconscio, e le prospettive a-soggettive delle scienze sociali) con l’istanza profondamente soggettiva che sta alla base della lirica?

Naturalmente non c’è bisogno che si concilino, perché in ogni epoca non esiste un solo spirito del tempo, ma ben più di uno – per cui istanze profondamente soggettive e istanze profondamente anti-soggettive possono condividere la stessa epoca e gli stessi luoghi. Però credo che la questione possa essere affrontata in maniera meno banale di questa, e che il rapporto tra l’anti-soggettività e l’iper-soggettività moderne sia più stretto di una semplice coabitazione.

Di lirica ho già parlato in questo blog in più occasioni. Ma mi ha risensibilizzato particolarmente al problema la lettura di due testi interessanti di Guido Mazzoni. Il primo l’ho trovato in rete, nel blog di Punto Critico, ed è un’intervista di Italo Testa al medesimo Mazzoni. Il secondo, letto in seguito all’incontro più o meno fortuito con quell’intervista, è il libro di Mazzoni che ha per titolo Sulla poesia moderna (ed. Il Mulino, 2005).

Riassumerò le tesi di Mazzoni (che trovo di grande interesse) con due citazioni. La prima, tratta dall’intervista su Punto Critico, è questa:

Ora: non tutta la poesia moderna coincide con la lirica, ma è indubitabile che la lirica sia il centro della poesia moderna. Allo stesso modo, è indubitabile che la perdita di mandato sociale dello scrittore, che segna la storia della scrittura in versi da un secolo e mezzo almeno, valga a maggior ragione per il sottogenere lirico, perché quest’ultimo esprime in forma pura quell’individualismo, quell’egocentrismo, quell’«inesplicato bisogno di individualità», come dice Mallarmé, che è il fondo etico della forma di vita emersa negli ultimi secoli. In particolare, la lirica esprime bene la variante del soggettivismo che Charles Taylor chiama «espressivismo», cioè l’ideale etico per cui il senso della vita starebbe nella capacità – in qualche modo nell’obbligo – di essere all’altezza della propria originalità, di esprimere la propria differenza soggettiva. A partire dall’epoca romantica, l’espressivismo diventa un ethos sempre più condiviso dagli intellettuali; a partire dagli anni Sessanta, si diffonde fra le masse in Occidente. La poesia moderna è l’arte d’élite che più direttamente si lega a un simile bisogno, e la lirica è il centro del sistema.

La seconda invece proviene dal volume, a pag. 212:

L’immagine del mondo che la maggior parte delle poesie moderne rinvia al lettore è di tipo narcisistico. Uso questo termine nell’accezione di Christopher Lasch: caratteristica del narcisismo, come istanza psichica e come atteggiamento esistenziale, è l’idea che il piacere, la felicità, il senso della vita non vadano ricercati nel confronto col mondo esterno, nella lotta per la conquista di beni materiali o simbolici, ma in una difesa tenace dell’indipendenza emotiva, ottenuta proteggendosi dalle passioni centrifughe, depotenziando i rapporti con gli altri e cercando di “essere se stessi” o, tutt’al più, di “esprimere se stessi”. Emanano un’immagine del mondo manifestamente narcisista il centro lirico e la periferia occupata dalla poesia pura: nei testi del primo, l’io racconta frammenti di vita personale in una forma carica di espressivismo; nei testi della seconda, l’io cerca di costruire una realtà soggettiva priva di contatti con il modo ordinario di fare esperienza delle cose. Ma anche la poesia dall’andamento narrativo o riflessivo, che pure sembrerebbe avere caratteristiche diverse, non potrebbe esistere senza una forte dose di quell’indecifrabilità che è il primo segno della chiusura egocentrica, come dimostra il fatto che due secoli di long poem antilirico non siano riusciti a scalfire, nel senso comune dei lettori, l’idea che il genere mimetico della letteratura moderna sia il romanzo, e non la scrittura in versi.

C’è molto più di questo sia nell’intervista che nel volume (davvero molto interessante) di Mazzoni; ma credo che queste due citazioni bastino per spiegare la posizione di Mazzoni sul rapporto tra dominio della lirica e affermazione del soggettivismo (anzi, dell’espressivismo). Mi sono ritrovato interamente nelle posizioni di Mazzoni (e ne consiglio caldamente la lettura), ma voglio aggiungere alcune altre considerazioni a queste, anche come risposta al problema da cui siamo partiti.

Una delle cose su cui Mazzoni insiste nel suo libro è il fatto che, benché l’istanza espressivista sia già chiara nelle teorizzazioni dei primi romantici, e anche in Leopardi, la poesia ha continuato per molto tempo a muoversi all’interno delle maglie della tradizione. La rottura delle regole metriche, che sancisce definitivamente il dominio del soggetto, avviene solo a fine Ottocento, e comunque in maniera progressiva e bisognosa di continui appoggi nella tradizione stessa: il verso libero di Dino Campana proviene da quello di Walt Whitman, e quello di Whitman a sua volta dalla Bibbia…

Se pure il dominio del soggettivismo (e di conseguenza della lirica) è chiaro nella teoria da molto tempo, come mai i medesimi poeti che lo dichiarano non riescono, se non nel giro di parecchi decenni, a realizzarlo appieno? La risposta facile è che, per un poeta romantico, già il suo livello di violazione della regola è sentito come sufficiente per esprimere la propria soggettività; e che solo quando quella sua violazione diventa, col passare del tempo, a sua volta regola, si sente il bisogno di fare un passo più in là. Questa risposta facile è vera, ma è insufficiente, perché postula che lo sviluppo del soggettivismo stia in una continua violazione della regola al momento data – e che di conseguenza la poesia (come qualsiasi altra arte) non possieda un nucleo storicamente più duro, dandosi solo rispetto alle aspettative del momento.

Io ritengo piuttosto che la poesia possa essere riconosciuta come tale solo quando chi la legge ne riconosce un qualche tipo di valore universale. La natura di questo valore si modifica col tempo; mentre il fatto che ci debba essere è sentito come costante. Il poeta romantico, se vuole sperare che il suo lavoro possa essere riconosciuto come poesia deve necessariamente adeguarlo alle aspettative del suo pubblico, rispetto a quello che il suo pubblico ritiene “valori universali”. Le sue innovazioni sono accettate nella misura in cui sono riconosciute come qualcosa che esprime meglio di prima quegli stessi valori universali. Per questo, si potrà arrivare anche alla distruzione della metrica tradizionale, quando quella metrica inizierà a essere sentita come un vincolo astratto, un ostacolo all’espressione dei valori universali anziché un indispensabile strumento.

È parte cruciale di questa dimensione di universalità percepita anche la natura rituale della testualità poetica, una natura che tradizionalmente è passata in larga misura attraverso le regole del metro, e il conseguente irrigidimento dei ritmi prosodici che ne deriva. Il poeta espressivista ha potuto a un certo punto lavorare contro il metro, ma lo ha potuto fare solo recuperando qualche altro tipo di ritualità (come il versetto biblico per Whitman). Universalità attribuibile e ritualità sono i due scogli con cui si è dovuto variamente misurare l’espressivismo: coloro, tra chi scrive poesia, che non hanno capito che questo è comunque un passaggio obbligato, vanno a riempire la grandissima schiera dei poeti della domenica. Sono le vittime della poetica dell’epressivismo, quelli che hanno creduto davvero che la poesia non sia altro che “esprimere se stessi”.

Ecco però che, a difesa di queste vittime, entra in gioco la preminenza faustiana del fare, o l’inconscio freudiano, o le strutture sociali studiate dall’antropologia. Se infatti proprio nel cuore del soggetto, nel suo fondo più profondo (e “più profondo che non pensi il giorno”, per dirla con lo Zarathustra di Nietzsche), sta un’istanza non soggettiva, naturale o culturale che sia, cioè l’inconscio, le strutture sociali, il DNA, l’azione, allora paradossalmente è proprio esprimendo se stesso che il soggetto può costruire una nuova universalità. Non è più l’universalità delle regole date dalla tradizione, ma quella “spontanea” del buon selvaggio nascosto dentro ciascuno di noi.

Se vediamo le cose in questo modo, abbiamo ancora più ragioni di quanto non ne abbia Mazzoni per riconoscere come lirica anche quello che cerca di spacciarsi oggi come suo superamento o negazione. Se al cuore del soggetto che si esprime liricamente sta un buco di soggettività (alla Nietzsche), allora la sua espressione non sarà né più né meno lirica di quella di chi cerca di “ridurre” quel soggetto (per usare le parole di Alfredo Giuliani nella prefazione ai Novissimi) o di abolirlo attraverso pratiche varie di scrittura automatica o semi-automatica (come il googlism). Non c’è in verità nessun cambio di paradigma in queste pratiche di scrittura, e Mazzoni ha del tutto ragione a denunciarne la soggettiva ricerca di una modalità di espressione diversa, e quindi comunque personale.

Resta il fatto che qualsiasi pratica di scrittura poetica deve confrontarsi con i requisiti di universalità percepita e ritualità. L’esistenza di una non-soggettività (culturale o naturale) nel cuore stesso del soggetto va incontro alla prima. Ma la seconda rimane comunque un banco di prova per la qualità poetica del testo. Si tratta di un banco di prova scivoloso e variabile, perché i riti variano con la collettività stessa. Però, se in principio era l’atto, e questa natura originaria dell’atto deve essere trasmessa dalla poesia, la poesia sarà riconosciuta come tale solo se agisce su di me, e lo fa facendomi sentire parte di un agire condiviso, collettivo. La lirica è la forma (molteplice) che questo agire ha preso negli ultimi secoli.

La torre con l'ogiva Un altro dettaglio delle mie città invisibili, preso da qui. Uno scorcio di un’utopia del moderno che potrebbe essere stato progettato da Antonio Sant’Elia o da Erich Mendelsohn, immerso in una caligine da leggenda. Un missile che non partirà mai, ma continuerà per sempre a evocare la propria partenza e il proprio clima primo-novecentesco.

Pure quel dettaglio rosso in basso mi piace. Mi sembra la variazione che mette in moto, visivamente, il tutto.

Anche sulla città dove questo scorcio si trova, e su questa medesima torre, mi sono scappati dei versi. Sono nella seconda delle due poesie che si possono leggere qui (sì, è lo stesso luogo della scorsa settimana).

Egli sta scritto: “Nel principio era la parola.” (“Im Anfang war das Wort!”) Ecco io sono già impacciato! E chi m’ajuterà ad uscirne? No, io non posso stimare sì alto la parola, e se lo spirito degna illuminarmi mi bisogna tradurre diversamente. Sta scritto: “Nel principio era la mente (der Sinn).” Bada bene al primo verso ve’, che la tua penna non precipiti! può egli la mente tutto produrre e informare? Forse starà meglio così: “Nel principio era la possanza (die Kraft).” Ed ecco pur nell’atto ch’io scrivo questo, io mi sento da non so che avvertire che non devo contentarmene. Or sì il cielo mi aiuta da vero! Io prendo per una volta consiglio, e animosamente scrivo: “Nel principio era l’atto (die Tat).” (Johann Wolfgang von Goethe, Faust, traduzione di Giovita Scalvini, 1835 – da LiberLiber)

Mi sono sempre domandato se Goethe si rendesse conto dell’importanza della sua proposta filosofica, oppure se volesse soltanto mettere in scena un delirio interpretativo da parte di Faust, quando già Mefistofele si trova presso di lui sotto forma di un can barbone, e di lì a poco si manifesterà, e il patto sciagurato tra loro verrà sancito. Seguendo questa seconda ipotesi potremmo prendere le parole di Faust come semplice testimonianza dello stato confuso della sua mente, già votata all’eresia e poco dopo al patto col diavolo. Ma poiché Goethe questa cosa l’ha poi scritta davvero, e sta lì – e pure il suo Faust alla fine si salva (a differenza dei suoi predecessori nella tradizione) – possiamo legittimamente prenderla per buona, e guardarla più da vicino.

Certo, non possiamo prendere davvero le proposte di Faust come traduzioni alternative delle parole di S.Giovanni. Il logos può essere inteso certamente come la parola (il verbo della vulgata), e anche, di conseguenza, come il pensiero. La seconda proposta di Faust è ancora plausibile dunque: qui Sinn viene tradotto come mente, che è corretto, però ancora prima che mente Sinn significa senso, o significato. Pensare che all’inizio di tutto ci stia il senso, o la mente, è ancora coerente con il platonismo di fondo su cui si basa il pensiero cristiano, e la filosofia occidentale sino a Goethe (e ancora dopo di lui).

Ma la terza proposta di traduzione di Faust è già rischiosa: la possanza, o meglio (diremmo oggi) la forza (die Kraft), postula un materialismo agnostico, e pone all’inizio delle cose un puro principio naturale, in maniera del tutto slegata dalla trascendenza. È come dire che al principio di tutto sta l’energia, il Big Bang, il cieco scontrarsi delle forze. È la metafisica dello scientismo, decisamente alternativa a quella, idealistica, che mette al principio il logos (parola o pensiero che sia). In questa terza concezione, il principio non è solo un principio logico, ma anche un principio temporale, l’alba di tutte le forze.

Faust non è però contento, e vuole andare più in là. In principio, dunque, era l’atto, die Tat, cioè l’azione, il fare (tat è anche il passato di tun, cioè fare, e quindi feci, o facevo). Tutto sommato, mettere al principio di tutto la forza significa sovvertire la gerarchia tradizionale, dichiarando una priorità della natura e delle sue leggi sul pensiero; tuttavia i protagonisti tradizionali della riflessione filosofica occidentale (la natura e la nostra conoscenza) rimangono al loro posto, e muta solo il valore dato all’uno piuttosto che all’altro. Un’ontologia materialista, proprio come una spiritualista, vede il mondo in termini di natura e di pensiero che la conosce; solo che anche il pensiero viene pensato come riducibile alla natura – anziché viceversa, come era prima, quando si metteva al primo posto il pensiero assoluto di Dio.

Ma mettere a fondamento di tutto il fare, l’azione, l’atto, è una mossa assolutamente più radicale. Se l’azione si trova al principio, allora non la possiamo considerare come una conseguenza del pensiero, e la dialettica fondante mondo vs conoscenza (con le sue varie soluzioni – materialiste e spiritualiste) va semplicemente a farsi fottere. Se nel principio c’è l’azione, da essa dipendono sia la conoscenza che la natura – con il corollario che ogni tentativo di spiegarla compiutamente è destinato a fallire. Spiegare l’azione vorrebbe infatti dire ricondurla al pensiero o al mondo, ovvero a un sistema cognitivo o naturale. Ma se l’azione si trova al principio, è semmai essa a spiegare il pensiero e il mondo. L’azione in sé però non spiega: fa, e basta.

A meno che non sia, appunto, azione esplicativa. Tuttavia l’azione esplicativa rimane fondante solo finché è in atto, cioè finché resta azione; mentre il suo risultato, cioè la spiegazione (ovvero il pensiero) non è più azione. Mettere l’azione al primo posto, in altre parole, significa postulare un fondo inspiegato e inspiegabile dell’essere: il fallimento stesso, dunque, del pensiero occidentale – una buona ragione, in fin dei conti, per vendere l’anima al diavolo.

Magari Goethe voleva dire altro, o magari stava solo facendo delirare Faust. Sta di fatto però che, via Schopenhauer e Nietzsche, queste riflessioni arrivano trasversalmente sino al medico positivista Sigmund Freud, il quale, quasi senza rendersene conto – e continuando a pensare di agire nei termini di una metafisica della forza (die Kraft) – mette al centro del soggetto un’entità, l’inconscio, che alla fine dei conti non è riconducibile a nulla. Poiché Freud è ancora un materialista, ritiene di poterla spiegare in termini causali (in termini di forze, appunto).

Poiché non possiamo fare a meno di spiegare, presumibilmente la posizione di Freud resta quella corretta, in linea di principio. Postulare l’inconscio vuol dire far fuori infatti con un colpo solo le due prime traduzioni di Faust: in principio non può essere né la parola (Wort) né il senso (o la mente – Sinn), perché entrambe frutto della coscienza; e se esiste l’inconscio, la coscienza non può essere che un concetto emergente.

Eppure la posizione di Freud contiene in sé i germi della propria negazione. Se postuliamo infatti l’inconscio, stiamo dicendo che alla base del nostro agire non sta nessuna spiegazione, perché l’inconscio non spiega, e non contiene spiegazioni. La spiegazione materialista, dunque, potrà magari essere valida, ma non è sufficiente a fondare il nostro agire. L’azione viene dunque necessariamente prima della spiegazione, perché ci può essere sempre qualche sua componente che non può essere riportata a una qualche spiegazione. Postulare l’inconscio vuol dire pensare che in molti casi vengono prima le azioni dell’uomo, e solo poi le loro spiegazioni o motivazioni.

Questo ribalta il tradizionale meccanismo di causa-effetto, senza però sostituirgli nulla (non la causa finale, non il caso…). Che a ogni azione corrisponda una serie di cause si può certo postulare, ma solo in astratto – perché persino il soggetto che ha agito sarà a conoscenza di solo una parte di loro; e la soluzione riduzionista neurologica è in verità troppo complessa per essere veramente percorribile.

Ma, d’altro canto, se davvero assumiamo il primato dell’azione, la spiegazione acquisisce senso solo in prospettiva di un’azione futura. È tutto un gran casino, insomma. Da un lato, infatti, la visione del mondo in termini di natura e conoscenza ci è necessaria (e la filosofia occidentale ha tentato di costruirla al meglio per venticinque secoli); dall’altro, la priorità dell’azione ce la rende falsa, vacua, utile solo localmente.

Ma non è tutto merito di Freud. La scoperta dell’inconscio ci ha permesso di mettere in dubbio l’esistenza del soggetto medesimo (quello che S.Agostino e Cartesio prendevano come base certa, attraverso l’atto stesso del dubitare), ma Freud fatica ad abbandonare l’io, e continua a cercarne delle tracce in profondità. Più radicali in questo senso sono certamente Jung e Lacan.

Antropologia e sociologia hanno spesso assunto di fatto la presenza di una dimensione non di pensiero al cuore dei processi stessi del pensiero – una posizione che, per quanto riguarda il nostro discorso, è diversa da quella della psicoanalisi solo metodologicamente. Senza parlare di io e di Es, anche qui il soggetto si trova dissolto, e con lui il concetto stesso di parola, di senso, di spiegazione.

Ma la conclusione di Faust non può davvero dare origine a una disciplina cognitiva, scienza o filosofia che sia. Una disciplina del sapere non può accettare veramente una preminenza diversa da quella del sapere stesso. Per bene che vada, una disciplina cognitiva potrà giusto ammettere di ritrovarsi localmente confusa.

Goethe non era un filosofo, infatti, bensì un poeta. Se manteniamo centrale questa considerazione, potremo pensare che dichiarare la preminenza del fare sul conoscere significa lanciare un monito, un monito nei confronti di chi legge la poesia come se fosse filosofia, cioè (tentativo di) spiegazione, riflessione, pensiero, parola che definisce. Se la poesia manifesta la priorità, le preminenza del fare, essa riproduce in qualche modo la fattività del mondo, senza necessariamente descriverla.

In altre parole, non è che la poesia non possa descrivere o spiegare, ma, in tal caso, quello che conta è il fatto che essa sta descrivendo o spiegando, e non ciò che vi si trova descritto o spiegato. Se nel principio c’era l’azione, quello che conta è quello che la poesia fa, non quello che dice, o comunica: lo farà magari anche dicendo o comunicando qualcosa, ma quelli sono semplicemente modi del suo fare, non la sua essenza.

Goethe, attraverso Faust, potrebbe dunque stare allertandoci proprio sulla natura non cognitiva della poesia (e delle arti in genere). La poesia è essenzialmente un’azione (poiein), molto prima e molto di più di quanto non sia comunicazione. Per questo, per capirne la natura non abbiamo davvero bisogno di mettere in gioco le problematiche del soggetto (che è un’entità cruciale per la parola e per il senso – ma non per l’azione). Naturalmente, cercare di capire la natura della poesia è già un ricondurla al cognitivo – e quindi un inevitabile sviamento. Dovremmo limitarci a leggerla, e quindi a viverla! Ma noi abbiamo bisogno di spiegazioni, a costo di ingarbugliarci tra le contraddizioni.

La poesia, dunque, sarebbe tale proprio perché mette fuori gioco la trasmissione del sapere tra soggetto e soggetto. In questo senso non è solo performativa, o perlocutiva, perché nelle definizioni di performatività e perlocutività i soggetti vengono comunque messi in gioco. E tuttavia la si potrebbe davvero prendere come modello di un certo modo di usare il linguaggio, un modo che veda il linguaggio come prassi sociale, come modo non tanto di comunicare quanto di produrre un qualche tipo di consonanza, di accordo, di Stimmung.

È singolare comunque che l’epoca in cui Goethe fa dire queste cose al suo Faust sia anche quella che inaugura, in poesia, il dominio della lirica, ovvero di una forma di poesia che ha al suo centro proprio il soggetto, e la comunicazione del suo sentire nei confronti di altri soggetti. Da questo punto di vista, la lirica sembrerebbe piuttosto presupporre una metafisica centrata sul senso (Sinn), o sulla parola (Wort) in quanto strumento per comunicare. Ma questo potrebbe essere il tema di un prossimo post.

Baru, Pompa i bassi, Bruno! Intendiamoci: Baru è tra i migliori autori attivi oggi in Francia. Ha scritto e disegnato molti libri, alcuni dei quali sono decisamente notevoli; e anche questo Pompa i bassi, Bruno! (Coconino Press / Fandango) non smentisce la sua fama.

Però proprio leggendo quest’ultimo volume ho capito che cosa mi ha sempre impedito di appassionarmi realmente al lavoro di Baru, sin di tempi di Vive la classe! (1987). Baru è un ottimo disegnatore, e uno sceneggiatore persino migliore, a cui piace molto lavorare sul crescendo e sul parossismo. La sua capacità nel caratterizzare le espressioni dei personaggi è evidentemente al top quando li rappresenta al culmine della rabbia.

Ma questo è un po’ anche il suo limite, e io finisco spesso per trovare un po’ ripetitivo questo succedersi di situazioni estreme. I suoi libri migliori (L’autoroute du Soleil, 1995, L’arrabbiato, 2005-06) sono anche quelli in cui si trattiene di più, e riesce a tirare la tensione il più a lungo possibile fino all’inevitabile esplosione.

Quest’ultimo libro invece è tutto basato sulla tensione e sul parossismo: da un lato, col piccolo immigrato che rischia continuamente la pelle, dall’altro con l’incazzoso capobanda che non demorde mai. Sarà forse anche che i personaggi simpatici (gli scassinatori in pensione) sanno un po’ di stereotipo, e che tutti gli altri personaggi in scena sono dei perfetti idioti, ma qui il gioco di Baru mostra un po’ la corda.

Intendiamoci: Baru rimane bravissimo a montare la storia e a disegnarla. E la storia è anche eticamente esemplare – forse persino un po’ troppo. Però la sensazione con cui ne sono uscito è proprio quella di un troppo, certo un troppo di qualità, però decisamente un troppo. Troppo parossismo, troppo crescendo, troppa incazzosità.

Forse anche Baru, stavolta, ha pompato un po’ troppo i suoi bassi.