Frantz Duchazeau, "Lomax" (Coconino Press 2012)

Avrei letto di corsa una graphic novel su Alan Lomax anche se l’avesse realizzata il peggiore fumettista del mondo. E, certo, nel timore di restare deluso, l’avrei letta tenendola con le pinze, attento a tutto. E invece mi è andata bene, molto bene, con questo Lomax. Ricercatori di folk songs, realizzata da Frantz Duchazeau.

Alan Lomax (1915-2002) è quasi un personaggio mitologico, al pari dei vari Woody Guthrie, Jelly Roll Morton, Lead Belly, che lui scoprì o con cui collaborò. È colui che ha dato voce modiale a tutta quella musica che non era mai stata scritta, e quasi mai registrata, perché realizzata da chi non la sapeva scrivere e non aveva legami con l’industria musicale. È colui che, insieme, al principio, con suo padre John – che fu il vero iniziatore della ricerca – raccolse una mole impressionante di documenti musicali popolari da tutte le parti degli Stati Uniti e del mondo, scoprendo non solo una quantità di talenti, ma facendo soprattutto conoscere al mondo un universo sonoro sommerso e di solito remoto.

Se volete sapere che musica facessero gli indiani (dell’India) trapiantati nelle Indie Occidentali, e in particolare nei Caraibi, Lomax l’ha registrata. La voce degli schiavi negri, dei reclusi nelle prigioni americane, dei cowboy texani (quelli veri però, non il country), ma anche quella delle Antille, dei cantanti popolari scozzesi, dell’Estremadura, della Yugoslavia, della Sicilia, dei trallalleri di Genova, lui le ha registrate tutte, per strada, nelle case, andando a cercare le persone. Era in contatto, attraverso Diego Carpitella, con Ernesto De Martino, e registrava le musica nel Salento nei primi anni Cinquanta, otto anni prima che il medesimo De Martino pubblicasse La terra del rimorso.

Lomax ha raccolto e ci ha lasciato un patrimonio etnomusicale straordinario, e senza il suo lavoro non ci sarebbe stato nemmeno un Bob Dylan, a raccoglierne una delle tracce. Mi basta sentire il suo nome per pensare a un’esperienza favolosa, eccezionale, di quelle che in altre epoche davano vita alle leggende, e un po’ lo fanno anche oggi.

Frantz Duchazeau se la cava molto bene, bisogna dire. Mette in scena un momento in cui i due Lomax, padre e figlio, stanno iniziando la propria campagna di registrazioni, negli Stati del Sud, tra sceriffi ostili, possidenti increduli e contadini diffidenti. John, il padre, è mosso da un entusiasmo fervido. Alan, che non ha ancora vent’anni, è naturalmente più timido, ma si capisce che è ugualmente appassionato. Ci sono mille problemi, a partire dal far capire il senso del voler registrare quella roba, ma ci sono anche un sacco di soddisfazioni – persino nei luoghi più assurdi, persino nelle prigioni, dove i Lomax scoprono un vero talento, Lead Belly (qui potete sentire la canzone di cui stanno parlando nelle pagine riportate sopra, e qui un’altra, ancora più bella).

Il racconto di Duchazeau scorre come il suo tratto grafico fluido, fatto di linee lunghe e molto modulate, ma anche di forme essenziali, concise, quasi senza sfondi. È un poco caricaturale, appena appena grottesco, vagamente scherzoso mentre si capisce quanto sia serio quello che sta succedendo. I due Lomax stanno letteralmente dando voce a un popolo, quello dei neri di America, mostrando che al di là delle emergenze già riconosciute del jazz e del blues, esiste anche uno straordinario universo popolare sommerso.

Insomma: cerco di parlare di Duchazeau, e finisco sempre per parlare dei Lomax. La mia passione per la musica, almeno qui, è più forte di quella per il fumetto. Ma è anche un segno che Duchazeau ha lavorato bene, e ha saputo tener viva la magia (il mondo magico, direbbe De Martino), restando leggero, con un’ironia affettuosa. Gli sono grado per avermi ricondotto per qualche attimo a Lomax, per averlo fatto con gentilezza e con una passione che evidentemente è molto simile alla mia.

Lontano Mah, forse questa foto parla da sé.

Mi basta dire che amo le sue geometrie non meno di quel mare che si confonde con il cielo.

(Il posto è questo)

Le parole dell’articolo di Carlo Carabba “Meno Sanguineti più Szymborska: liberiamo la poesia”, uscito l’11 marzo sull’inserto domenicale del Corriere, “La lettura” (leggibile qui, segnalato e commentato da Massimiliano Manganelli qui), sembrano riprodurre un antico cliché: buono è ciò che piace ai più. E il libro della Szymborska, caso più unico che raro di raccolta di poesie assurto all’empireo dei libri più venduti, fornirebbe l’esempio di versi “che hanno un pregio che spiazza e sorprende il lettore: si capiscono e, spesso, commuovono”.

Divento inquieto quando leggo queste cose. Evidentemente io non appartengo alla categoria dei lettori a cui fa riferimento Carabba, visto che trovo talvolta commoventi i versi di Sanguineti, mentre non mi ritrovo capace né di capire né di apprezzare la Szymborska. Sto facendo un’affermazione eretica, evidentemente, ma io non leggo il polacco, e ritengo che la poesia sia non traducibile, bensì solo riscrivibile in un’altra lingua (ovvero in un altro sistema semantico, lessicale, prosodico, ritmico, metrico e fonetico – sempre assumendo che il sistema di valori culturali di riferimento sia sufficientemente simile da non produrre troppi equivoci). Di conseguenza non mi permetterei di dire che la Szymborska non è un grande poeta, o anche soltanto che non mi piace: io non ho mai letto la Szymborska, bensì solo i suoi traduttori.

Certo, al cliché (pseudodemocratico) che è buono ciò che piace ai più si contrappone quello non meno irritante (pseudoaristocratico) per cui è buono solo quello che pochi sanno apprezzare. Questo secondo è il chiché delle sette e delle conventicole, e non si può negare che le avanguardie storiche, indipendentemente dalla loro importanza e dal loro successo, abbiano mostrato una certa tendenza a organizzarsi in sette e conventicole. Inevitabile strategia di sopravvivenza, certamente. A cui si aggiunge la rassicurante sensazione di far parte di un gruppo di eletti, di aristocratici dello spirito – persino quando si perseguono ideali socialisti, persino quando si è bolscevichi.

Ma le avanguardie non si possono ridurre a questo. Se lo si fa si corre il rischio di prendere granchi grotteschi, quale il sostenere – come fa Carabba – che tra i bersagli polemici dei Novissimi, espressi nell’Introduzione di Giuliani, ci sarebbe anche “una lingua che abbia la pretesa (ingenua) di significare qualcosa”. Nemmeno Balestrini, il più estremista del gruppo da questo punto di vista, potrebbe davvero riconoscersi in una proposta così estrema. E così stupida, bisogna aggiungere: Carabba deve costruire la caricatura del proprio bersaglio, e caricarla in eccesso, per poterlo distruggere. Un segno che in verità il suo obiettivo polemico non è così facilmente attaccabile.

Ha un poco più ragione quando espone l’altro obiettivo polemico di Giuliani, quella che (pure qui caricando, perché i termini della polemica di Giuliani non sono esattamente questi) Carabba definisce “la malaugurata tendenza dei poeti a parlare di sé”.

È a questo punto che, come esempio (negativo) delle perduranti conseguenze dei mali introdotti nella poesia dall’avanguardia, Carabba cita il volume curato da Vincenzo Ostuni, Poeti degli anni Zero. Ho polemizzato anch’io con Ostuni, e non condivido diversi tra i criteri che hanno guidato le sue scelte. Tuttavia, interventi come quello di Carabba mi spingono, se non a concordare, perlomeno a prendere le difese di Ostuni.

Intanto, nel complesso l’antologia è riuscita. Il criterio di selezionare un numero ridotto di autori cui dedicare molte pagine è condivisibile e anche coraggioso, perché comporta la necessità di escludere tanti. Inevitabilmente, quindi, non si sarà (e non sono) d’accordo sulle esclusioni e inclusioni. Ma questo è secondario, perché non esiste (per fortuna) una scienza esatta della qualità dei poeti – e tutto sommato Ostuni me ne presenta parecchi che interessanti sono.

Detto questo, c’è davvero un errore nelle posizioni di Giuliani, Ostuni e Zublena (che Ostuni cita ampiamente nella sua introduzione), ed è quello di ritenere che la riduzione dell’io sia uno strumento in mano al poeta e/o un metro di giudizio in mano al lettore. Se dovessimo dar credito ciecamente a queste posizioni, dovremmo concludere, guardando indietro, che Gabriele D’Annunzio (che di se stesso parla direttamente assai poco nei propri versi) è un poeta molto più in linea con i Novissimi di Guido Gozzano (il quale invece non fa altro che parlare di sé e del proprio mondo); e non si capirebbe come mai il medesimo Sanguineti attribuisca tanta importanza al secondo anziché al primo.

In verità, io credo, la riduzione dell’io non è una causa bensì un effetto, collaterale, della qualità poetica. In altre parole, una poesia di valore è una poesia che viene apprezzata per il suo rappresentare qualcosa per chi legge, indipendentemente dal fatto essa che dica “io” oppure no, o che abbia “tratti di immobilità o compiutezza”, come ricorda Ostuni, oppure no. Si potrà forse sostenere che un componimento che escluda l’io e che abbia carattere di non propositività esprime meglio il nostro tempo (e questa è l’unica giustificazione sensata che riesco a trovare alle regole esposte da Zublena e citate da Ostuni); ma anche questo è a sua volta discutibile, e presuppone implicitamente che il nostro tempo sia suscettibile nel suo complesso di una rappresentazione sufficientemente unitaria – fosse pure quella della semplice incertezza: ma anche la certezza dell’incertezza è una certezza, e dal paradosso non si esce.

Quanto alla natura democratica o aristocratica delle scritture poetiche, temo che Carabba sia vittima comunque di un errore di prospettiva. Il prestigio culturale di cui la poesia gode da secoli e di cui continua comunque a godere, per quanto in Italia sia evidentemente in calo, non è legato alla sua natura democratica o popolare, se non ritornando sino alle origini orali, per noi perdute. Tra i poeti che leggiamo sulle nostre antologie scolastiche, gli ultimi sospettabili di un legame con il popolare sono assai più vecchi di Dante. Il prestigio culturale della poesia ha poco a che fare con la sua diffusione, e con i grandi numeri.

L’auspicio, del tutto condivisibile, di una sua maggiore diffusione, non è l’auspicio a una semplificazione della poesia, bensì quello a un maggior numero di lettori competenti. Non sarà una cosa facile, sinché l’accento, nella fruizione dei testi letterari, a partire dal romanzo, continuerà a essere messo dall’industria culturale sui contenuti, sulla trama avvincente, sulla storia – come comunque fa Carabba, e come continua a fare, implicitamente seppur in negativo, chi sostiene la necessità della riduzione dell’io, e ne vede lo strumento nella complessità sintattica e discorsiva. Che le proposte avanzate a suo tempo dai Novissimi siano diventate ormai da anni maniera, e abbiano contribuito – come ogni maniera – al formarsi di sette e conventicole, è certamente un fatto. Ma questo non squalifica a priori nessuno specifico poeta, come non lo qualificherebbe a priori la sua appartenenza a qualsiasi ambito stilistico. E né la complessità né la semplicità sono di per sé indici di qualità.

La realtà, quella sì, è davvero complicata. Ridurre la qualità poetica al successo di pubblico, al giudizio del lettore qualsiasi, è una semplice ingenuità – oppure è un programma politico, ma noi speriamo di no.

Fred Bernard, "L'Uomo Bonsai" (Tunuè) Fred Bernard l’ho conosciuto, non troppo da vicino, a un incontro di Bilbolbul. Si impegnava, non era antipatico, ma credo che non abbia detto cose così interessanti, visto che non ne ricordo quasi nulla. Ci sono andato perché Fred Bernard è l’autore de L’Uomo Bonsai, e quello, pur avendolo letto qualche mese prima, me lo ricordavo (me lo ricordo) benissimo.

Adesso, per l’occasione, me lo sono pure riletto, e mi ha rifatto la stessa molto positiva impressione. È una storia di mare, raccontata da un anziano capitano a dei giovani marinai in una bettola, la storia – a lui a sua volta raccontata – di un uomo a cui cresce un albero in testa, un albero che lo ucciderebbe, se non venisse sapientemente potato e ridotto a un bonsai; e invece in questo modo gli dona l’invulnerabilità e una forza incredibile.

Il disegno non si può definire “bello”, eppure ogni tanto raggiunge effetti di grande spessore. La storia non si può definire originale – se non per l’idea del bonsai – ma è lo stesso estremamente avvincente. Inizi a leggerlo pensando che sia l’ennesima roba francese un po’ snob, col disegno tirato via alla Sfarr (ma senza l’arguzia di Sfarr) – e poi ci resti sopra, anzi dentro, sino alla fine. Non sarà l’arguzia di Sfarr, ma è il favoloso di Bernard. E il segno, dopo un po’, finisce per essere persino realistico – salvo per l’uso dei colori piatti e dei contrasti cromatici, che sono la cosa più bella da vedere.

L’Uomo Bonsai appartiene a quella categoria di testi che si apprezzano senza capire bene il perché. Sono i testi che affascinano i critici irrequieti, come me, perché difficili da sistemare nelle categorie assestate. Non c’è il bel disegno, non c’è la storia originale; puoi quasi prevedere quello che succederà dopo. Anzi, lo prevedi proprio, perché tanto, sin dalle prime pagine, sai già come andrà a finire. Cos’è, allora, che ti tiene lì?

Sarà il fatto che è il racconto del racconto di un racconto; saranno i mari del sud; sarà la storia d’amore con Shangai Li; sarà l’incubo alla Lovecraft del seme che ti mette le radici sulla testa; o sarà che quest’incubo si rovescia in positiva leggenda, in meraviglia del mare e della vita; saranno i colori raffinati, e i tatuaggi blu sulla pelle azzurra del protagonista, a contrasto con il giallo della sua amante. Nessuna di queste cose è sufficiente da sola a fare di un testo a fumetti un bel testo. E allora sarà il modo in cui si combinano tutte quante, e ancora molte altre…

La formula per dimostrare che un testo (a fumetti o di qualsiasi altro tipo) è oggettivamente bello la sto ancora cercando. Appena l’avrò trovata potrò fornire dimostrazioni sicure e inconfutabili di qualità. Per adesso continuo col mio naso, anche a costo di non saper fornire giustificazioni rigorose. Avrò letto troppi libri di pirati da bambino! Sarà qualcosa nascosto nel mio inconscio! Ma siccome non sono il solo ad aver seguito certe strade, magari le mie specifiche idiosincrasie non sono soltanto mie.

E magari anche voi apprezzereste, quindi, più o meno quanto me, questa storia assurda raccontata da un albero cresciuto su un vascello alla deriva nell’oceano, e poi riferita a dei marinai ubriachi, attraverso cui è arrivata nei disegni un po’ sghembi di in una storia a fumetti, di cui ora io vi sto a mia volta raccontando.

Il nastro giallo Sono le solite geometrie che fotografo sempre, indubbiamente, i soliti piani giustapposti, non sempre tra loro ortogonali, a complicare un po’ il gioco; con il piano di sfondo del cielo, quasi un po’ da coperchio (colorato) a chiudere la scatola (dalle pareti spesso vicine al bianco e nero).

Ma qui (qui) c’è questo festone giallo tutto sfrappettato come la giacca di un cowboy, tutto curvo, mosso e storto, che è il vero soggetto del mio sguardo. E prosegue a lungo oltre l’angolo, in mezzo alle case, un po’ come un raggio di sole da LSD in un intorno che si sforza di essere geometrico.

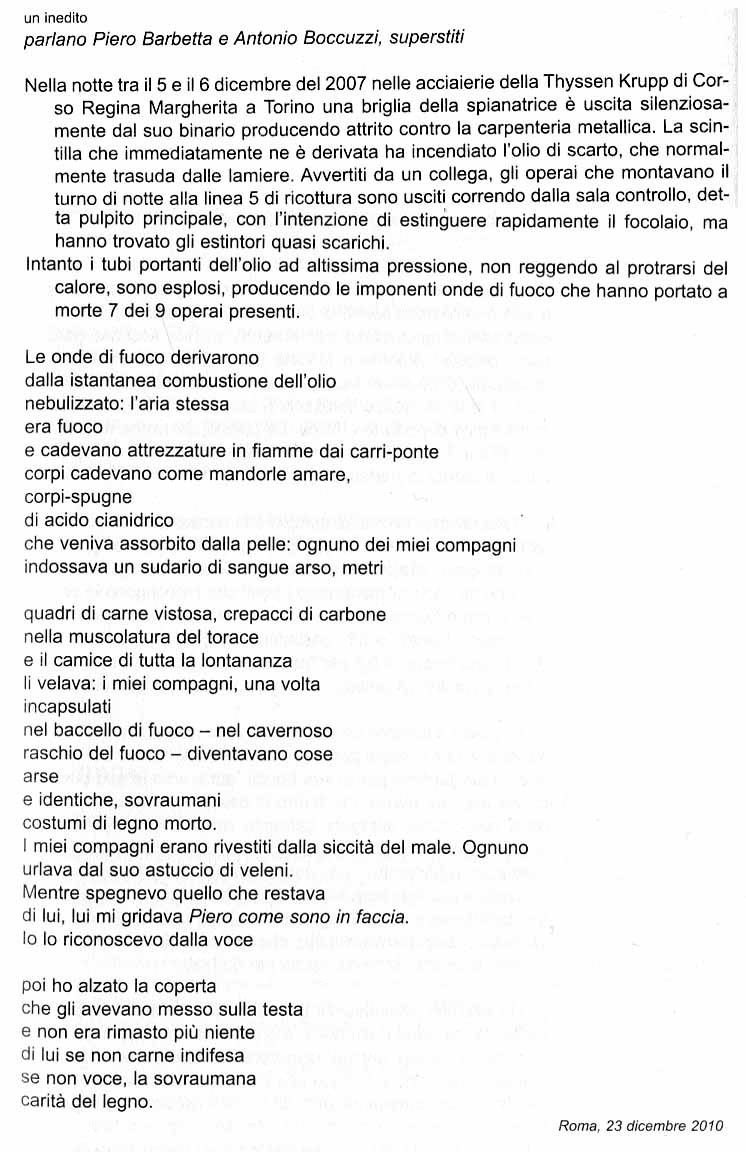

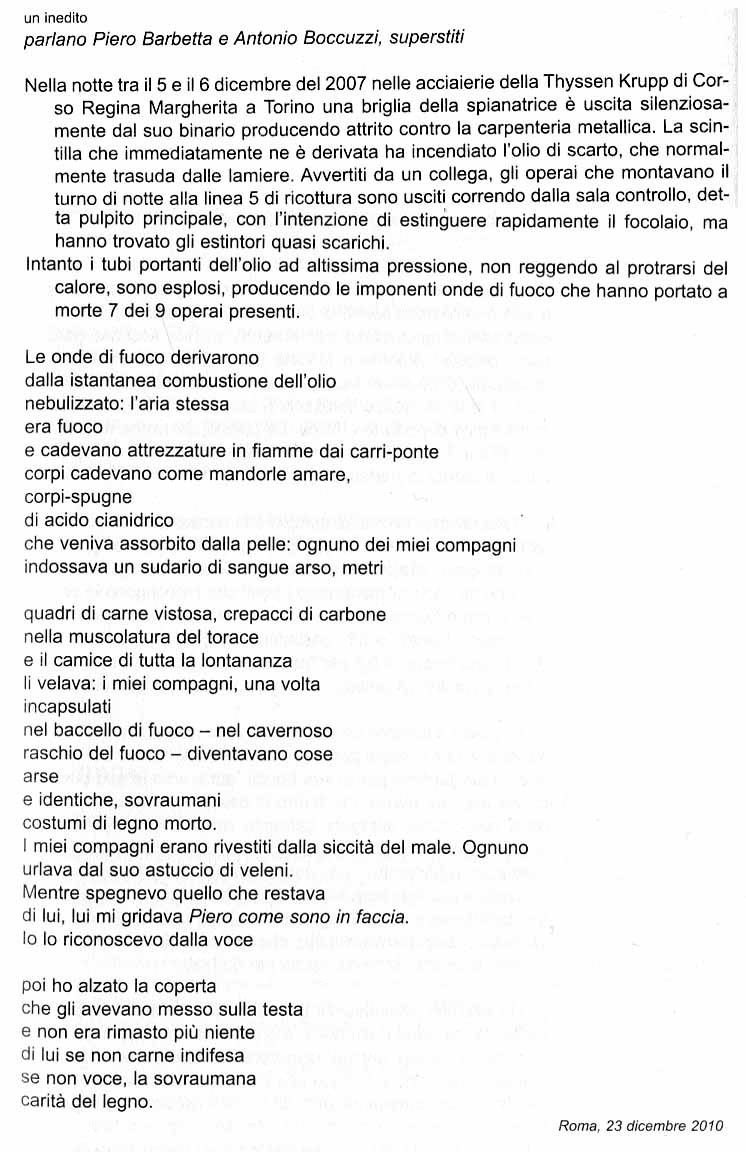

Maria Grazia Calandrone, inedito Sono stato a una presentazione, a Bologna, dell’antologia Poeti degli Anni Zero, di cui ho già avuto occasione di parlare, e su cui spero di avere occasione di tornare. Mi ha colpito, nel corso dell’evento, la lettura della poesia di Maria Grazia Calandrone che ho riportato qui sopra.

Più tardi, rileggendola nel volume, mi sono emerse in forma più compiuta delle riflessioni che covavano da tempo, e che voglio riportare qui, con tutta la forza dubitativa e interlocutoria che meritano.

Il tema è la possibilità della poesia di esprimere l’orrore. Anzi, meglio: il tema è la possibilità della buona poesia, della poesia di valore, di affrontare direttamente l’orrore, quello vero. La poesia da poco, come ogni cosa da poco, non fa problema: quando si cade nella retorica (cosa assai facile di fronte a temi molto forti) si è comunque sbagliato il bersaglio. Il lettore resta annoiato o infastidito e l’orrore in quanto tale scompare, diventando un soggetto di maniera, buono come tanti altri.

Il problema mi si pone di fronte a testi riusciti, come questo, testi che in qualche modo sono in grado di farci rivivere l’orrore, di metterlo di fronte a noi in forma diversa, in forma di parole.

L’esempio inevitabile è quello di alcuni notissimi versi di Salvatore Quasimodo, quelli che dicono:

E come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore,

fra i morti abbandonati nelle piazze

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo?

Alle fronde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,

oscillavano lievi al triste vento.

Io non posso evitare di pensare che ci sia qualcosa di scandaloso nel rapporto tra il nitore cristallino di questi classicheggianti endecasillabi e ciò di cui questi stessi versi stanno parlando. Il componimento parla di un orrore, ma per farlo lo inserisce in un contesto elegante, classicamente bello. L’orrore, certo, viene detto, espresso, ma al tempo stesso si trova negato, risolto, trasformato in motivo ornamentale, fondamentalmente neutralizzato dalla logica della composizione. Il fremito che pur ci prende al sentirlo nominare trova presto una soluzione confortante, nella stessa architettura classica che lo contiene: l’effetto di “bello” che questa poesia magistralmente costruisce non può davvero dare espressione all’orrore; al massimo potrà dar nome a una sua apparizione immediatamente risolta in sé. Perché se non si risolvesse, il “bello” non si darebbe: l’orrore, quello che ci si pone davanti davvero, non è e non può essere “bello”.

Per riprendere un’opposizione tradizionale, l’orrore può però essere “sublime”. Il sublime è qualcosa che ci sovrasta, che ci meraviglia o terrorizza, ma percepito da una condizione che ci permette di contemplarlo, senza troppo timore di patirne le conseguenze materiali. C’è certamente qualcosa di affascinante in un grande disastro, ma se noi stessi ne fossimo le vittime non avremmo modo di sentire questo fascino. Dobbiamo esserne fuori per poter com-patire, per essere inorriditi e affascinati. Il sublime ha in sé, potenzialmente, specie quando è in gioco l’orrore, qualcosa di morboso, qualcosa di scandaloso, qualcosa che insieme nasconde e rivela la domanda: perché loro, e non io?

È a queste condizioni che si parla dell’orrore; con una punta di cattiva coscienza (perché loro, e non io?) perché ci rendiamo conto che non è giusto essere affascinati dal male degli altri, ma non possiamo farne a meno. Questa natura contorta del sublime non riguarda però il bello, che rimane una manifestazione di classica armonia, proprio come negli scolpiti endecasillabi di Quasimodo.

La poesia, dal Romanticismo in poi, ha decisamente imboccato la strada del sublime, e a questa dimensione appartiene indubbiamente anche il componimento della Calandrone, così come le appartengono pure i versi di altri poeti di cui ho parlato in questo blog, come Giuliano Mesa, o Alessandra Carnaroli, o ancora, in diverso modo, Sergio Rotino. Non c’è dubbio che il tema affascini anche me, visto che io stesso inclino a restare colpito da testi che affrontano queste tematiche. Magari è proprio il contrasto tra la qualità della parola poetica e il male estremo che si trova ad essere messo in scena, a provocare il mio interesse. Ma questo non cambia la natura del problema; anzi forse è proprio questo il problema.

Parlare in generale dell’orrore è difficile, e insieme necessario. La forma più tollerabile di discorso su questo tema è quella giornalistica, quella puramente informativa, che cerca di descrivere i fatti con il massimo distacco e obiettività possibili (magari evitando – come spesso non fa – di calcare la mano sui dettagli più pietosi). Trovo ancora tollerabili i testi che riescono a costruire un qualche tipo di distacco, ben consapevoli che, anche velato, l’orrore trova ugualmente la sua strada per emergere: esemplare, da questo punto di vista, è il Maus di Art Spiegelman, che racconta lo sterminio degli ebrei attraverso il velo dell’ironia nei confronti delle piccole manie paterne; e questo continuo, insistente, riportarci alla banale quotidianità è proprio ciò che permette all’orrore di emergere, senza retorica da un lato, e senza patire troppo gli eccessi contraddittori del sublime – ma senza che nemmeno scompaiano, d’altra parte.

Maus ha poco a che fare con il bello, e il suo sublime è temperato dall’ironia; un procedimento difficile, che ha comunque dei precedenti. Solo per restare in ambito americano c’è senz’altro quel gioiello di Mattatoio 5 di Kurt Vonnegut.

L’oggettività e l’ironia sono modi, dunque, per raffreddare il sublime, e permetterci di stare di fronte abbastanza impunemente all’orrore in letteratura. Probabilmente non sono i soli modi di operare questo raffreddamento. L’oggettività è presente in Calandrone come in Mesa, mentre in Carnaroli gioca anche qualche elemento di ironia. Questo contribuisce a rendere il loro discorso sull’orrore molto più accettabile (almeno per me) di quello di Quasimodo. Ma non è sufficiente a dissolvere il problema. Più sottilmente, Rotino opera un altro tipo di distacco, parlando non direttamente dell’orrore a cui comunque allude, ma di ciò che gli sta attorno, di ciò che lo circonda.

Nella poesia che parla di orrore, nella buona poesia che lo fa, voglio dire, quella che riesce a parlarne senza troppa retorica, non c’è solo la dialettica della percezione del sublime, quel senso di colpa del sopravvissuto che aleggia sopra il fascino della tragedia. È che, per quanto si sia allontanata dal bello in direzione del sublime, la poesia non ha mai davvero tagliato i ponti con il bello in senso classico; né probabilmente avrebbe potuto farlo, pena il non essere percepita più come poesia.

La poesia è costruzione di un mondo con gli strumenti della parola, ma non soltanto e non principalmente attraverso il suo potere descrittivo – come invece accade con la prosa. Il mondo che la poesia costruisce è fatto del suono e del ritmo della parola non meno che del suo senso. Un componimento poetico è un oggetto, che si manifesta con la forma grafica e sonora delle parole e poi anche con il loro senso, ma spesso pure quest’ultimo viene trattato come materiale da costruzione, in modo decisamente non convenzionale.

Questo oggetto, che è il componimento poetico fatto di parole, è inevitabilmente un oggetto umano, un manufatto che richiama l’attenzione prima su se stesso che su ciò di cui parla, e il cui senso complessivo va trovato solo in parte in ciò di cui parla, perché questa parte del senso va rapportata a tutto il resto, e tutto il resto deriva da ciò che le parole (e le loro combinazioni) sono nel loro uso corrente. Proprio in quanto umana, manufatto, la poesia non può in sé essere sublime (anche se può parlare del sublime), e resta inevitabilmente legata in qualche modo alla dimensione armonica del bello.

La poesia del Novecento ha cercato in tutti i modi di incorporare il sublime anche nelle proprie forme, e il verso libero, il verso atonale, l’allontanamento dalla sintassi tradizionale sono tutte modulazioni di questo tentativo. Tuttavia, sinché la poesia non arrivasse a sposare la dominanza del significato lessicale e narrativo, non potrebbe davvero spostarsi del tutto nella dimensione del sublime; però se davvero sposasse questa dominanza, si ritroverebbe a essere non più poesia, bensì prosa – anzi una prosa idealizzata ed estrema, perché nemmeno in prosa si arriva del tutto sin qui.

Il sublime, specie quando è del tipo dell’orrore, è il non umano. L’orrore è orrore proprio perché non riusciamo a dargli un posto in ciò che sentiamo come nostra espressione; è l’assoluto altro, è il reale di cui parla Lacan, cioè quello che esiste al di fuori di qualsiasi comprensione umana (la morte, la divinità…).

La poesia potrà dire, dunque, l’orrore, ma scontando profondamente il proprio intimo non poterlo accettare. Per questo c’è qualcosa che suona falso anche nelle poesie più riuscite che lo affrontano direttamente. Forse per gli anni in cui Quasimodo scriveva i suoi versi, quello era quanto più in là la poesia potesse permettersi di andare, nella direzione del sublime irredimibile. Oggi la sua moneta ci suona fasulla; la poesia ha saputo andare molto più in là. Ma che effetto ci faranno i versi della Calandrone a rileggerli tra cinquant’anni? Rimarranno versi di qualità, e qualità anche alta, mi permetto di dire; ma forse sarà proprio questa qualità a emergere come eleganza, e l’eleganza come può stare a fianco dell’orrore, senza neutralizzarlo? Ci indurranno magari a capire che c’è una contraddizione intrinseca tra poesia e orrore? Che la poesia può solo sforzarsi di esprimere il male, ma esponendosi comunque all’accusa di Brecht e di Adorno, di non sapere fare altro, in fin dei conti, che parlare di alberi?

C’è una via di uscita da questo cul de sac?

Blutch, "Per farla finita con il cinema" (Coconino) pp. 46-47 Bisognerebbe dedicare uno studio sistematico a questo volume di Blutch. Bisognerebbe cercare di spiegare come questa graphic novel riesca a essere intrigante e appassionante senza essere affatto una novel, cioè senza contenere un racconto, senza raccontare nessuna storia. Per farla finita con il cinema è piuttosto la lunga e desolata dichiarazione di una passione irredimibile, senza scampo, pur nella consapevolezza della propria eccessività, quasi assurdità, del proprio essere, come ogni passione davvero forte, qualcosa di patologico.

Il punto di partenza della godibilità di Blutch sta certamente nel suo disegno dal tratto complesso e di evidente ascendenza naturalistica, eppure continuamente declinato con l’ironia di un umorista, nella tradizione – non del tutto nascosta – di Jean-Claude Forest. È proprio l’ambiguità del suo tratto che gli permette al tempo stesso di glorificare e di essere sarcastico, di dichiarare la propria passione (per esempio per Burt Lancaster) e di prenderne in giro ferocemente l’oggetto.

Il cinema è creazione di miti. Subiamo questi miti, che ci danno forma anche mentre ne comprendiamo la natura effimera, di semplici apparenze. La consapevolezza non basta: capiamo benissimo perché i suoi eroi ci permettano di pensare di poter essere (a modo nostro) come loro, e allo stesso tempo continuiamo a pensarlo, e ad amare loro – talvolta persino a dispetto della conoscenza di tutte le miserie che stanno in verità dietro alla produzione di un film.

Prima di tutto, quindi, il testo di Blutch testimonia che il mito è più forte di qualsiasi sua messa in discussione, e che l’ambivalenza tra il sentire e il capire può essere lancinante – coniugandosi, come accade qui, in una serie di meditazioni sui grandi protagonisti, da Paul Newman a Burt Lancaster, da Luchino Visconti a Michel Piccoli. L’autore è in scena continuamente, ora più giovane ora invecchiato e imbruttito, reso estremo e un po’ stupido, ma comprensibilissimo e umanissimo attraverso questa messa in caricatura delle sue ossessioni.

E la prima e più ricorrente delle sue ossessioni è ovviamente quella erotica, quella su cui lo stesso cinema ha costruito buona parte del suo fascino. C’è una scena irresistibile in cui grandi attrici sensuali si rivolgono a lui (e a tutti i maschi del mondo) domandandogli se gli piaccia questa o quella loro parte intima del corpo. E poi, continuamente, il monologo dell’autore è rivolto a una figura femminile chiaramente proiettata dalla sua immaginazione: una ex-moglie, una ex-fidanzata, una presenza-assenza come quelle sullo schermo, che finiscono magari per amoreggiare di fronte a lui con un vero uomo, uno del cinema, quale il favoloso Michel Piccoli delle ultime pagine.

Quello che uno studio accurato dovrebbe scoprire è poi come faccia Blutch a costruire il suo ritmo – che non è un ritmo narrativo perché il racconto non c’è; e lo chiameremo quindi magari ritmo del discorso, ritmo delle sequenze… Comunque lo chiamiamo, c’è qualcosa di davvero importante, di particolare, di nuovo, in questa assurda messa in sequenza di sensazioni evocazioni riflessioni. È un po’ come quando si ascolta un oratore davvero bravo, che affascina per quello che dice e per come lo dice attraverso l’argomentazione e i suoi modi, senza raccontare una storia, senza fare uso degli stratagemmi delle curiosità indotte dal racconto. Blutch, potremmo azzardare, è uno straordinario oratore per immagini, un meraviglioso oratore a fumetti, capace di far leva nel modo giusto e al momento giusto su tutte le energie di un discorso fatto di immagini e parole scritte, facendo della loro immobilità una forza.

Poi, alla fine dei conti, questa è solo una recensione, e non andrà più in là di così. Spero di avere il tempo e l’opportunità per arrivare in un’altra occasione più a fondo – o che qualcun altro lo faccia magari per me. Per farla finita con il cinema è un oggetto che vale davvero la pena studiare.

Nuvole Questa foto mi piace perché è come un frammento di contrappunto.

In basso ci sono due note tenute profonde: un bordone uniforme grigio, e un altro grigio rossiccio con un lungo battimento.

Appena più sopra ci sono legioni di nuvole corpose, dense e scure, ma già bordate di bianco; e sopra queste ancora altre lontane, orizzontali, appena più luminose.

Poi c’è una lunga nota cristallina, di un celeste chiarissimo, su cui scorrono alcune nuvele piccole e già quasi bianche, e qualche nembo scurissimo, veloce, vaporoso, evidentemente in corsa.

In alto c’è la nota più potente di tutte, chiara a sinistra e sempre più scura verso destra e verso l’alto; ma con bordi luminossimi: una voce di soprano potente; oppure un contralto che prende una nota acuta, senza nascondere gli armonici bassi della voce.

Infine, sopra a tutto, un iperacuto statico celeste, assolutamente immobile.

Naturalmente, è perché sappiamo che le nuvole corrono orizzontalmente che possiamo vederci queste cose. Avete dato per scontato anche voi, come me, che la corsa fosse da sinistra verso destra?

Non so, in verità. Ero comunque qui.

Cristina Alziati, da "Come non piangenti" (Marcos y Marcos, 2011) Permettetemi di fare non il critico, ma il lettore, e di tornare a una delle poesie di Cristina Alziati, di cui ho già parlato due settimane fa. Ci voglio tornare perché nel rileggerla una volta apparsa in quel post, mi sono accorto che c’era qualcosa che mi risuonava nelle orecchie, e sono andato a verificare.

Faccio il lettore, e non il critico, perché non ho prove che la mia percezione si fondi in una qualche competenza o interesse dell’autrice, e che questo legame che io ho percepito sia mai stato presente anche a lei. Magari sì, ma non è comunque quello che mi interessa qui. Faccio il lettore perché è della mia sensibilità che parlo, o della sensibilità del lettore in generale, o del modo in cui le idee passano le epoche e attraversano le persone anche a prescindere dalla loro consapevolezza dell’origine di quelle idee.

Quello che voglio dire è che, almeno per me, nella piacevolezza e nell’interesse di questi versi trovo nascosto un collegamento antico e intrigante, quello a un mistico medievale tedesco e alla sua affascinante teologia della negazione. Parlo di Meister Eckhart, nato nel 1260 e morto intorno al 1327, maestro di quella che potremmo definire come una forma affascinante di teologia negativa.

Non c’è bisogno di essere religiosi né credenti per trovare interesse in questo personaggio e nelle sue posizioni (le quali all’epoca gli costarono un processo per eresia, che non lo condusse al rogo solo perché era già un personaggio troppo importante). Basta leggere affermazioni come questa (citata, come le seguenti, nel libro di Marco Vannini, Storia della mistica occidentale, Mondadori, 1999):

Prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti anche la più piccola creatura in Dio ha una dignità grande quanto la sua.

O anche come questa:

Perciò prego Dio che mi liberi di Dio, perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio, in quanto noi concepiamo Dio come origine delle creature.

È però quando leggiamo cose come questa che i versi della Alziati diventano di colpo pertinenti:

I maestri dicono che Dio è un essere, un essere dotato di intelletto, che tutto conosce. Ma io dico: Dio non è né essere né essere dotato di intelletto, e neppure conosce questo o quello. Perciò Dio è privo di tutte le cose, e perciò è tutte le cose. Chi deve essere povero nello spirito deve essere povero di ogni sapere proprio, in modo da non sapere niente, né di Dio, né delle creature, né di se stesso. Perciò è necessario che l’uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle opere di Dio. In questo modo l’uomo può essere povero nel proprio sapere.

Mezzo millennio prima di Immanuel Kant, Eckhart si è imbattuto nelle aporie di quella che sarà la Dialettica Trascendentale, e si rende conto dell’impossibilità di dire cose certe (ovvero, per un razionalista scolastico, dimostrate) né su Dio, né sul mondo (le creature), né sull’io: guarda caso esattamente le tre idee aporetiche messe a nudo da Kant. Ma Eckhart non possiede gli strumenti concettuali che guideranno poi Kant, e non può che rifugiarsi nella mistica, o nelle definizioni al negativo, sino alle profondità del paradosso.

È questo che mi rispondeva nei versi della Alziati: che l’essenza di un poeta stia nel non scrivere, e nel farsi ingombrare l’anima non tanto dalle cose (il che sarebbe naturale) ma dal loro farsi mute, dal loro silenzio, mi sembra come un meraviglioso paradosso, così affascinante e avvitato su se stesso che continua a muovere la mia immaginazione, e il mio razionalistico tentativo di spiegazione.

In Eckhart si trova anche l’idea che la conoscenza sia in sé qualcosa da evitare, perché manifesta una separazione. In particolare la conoscenza di Dio, quella che lo descrive come soggetto agente, non può essere che l’espressione di quell’impasto di menzogne che è la Eigenschaft, la volontà personale, l’io individuale. La strada di Eckhart è piuttosto quella, mistica, della ricerca dell’identità originaria con Dio (incredibilmente in linea, per probabile pura convergenza storica, con le posizioni filosofico-mistiche dello shivaismo induista).

Il poeta dei versi della Alziati si caratterizza per un rapporto simile non tanto con Dio, che non è in gioco qui, ma con il mondo. Ma è un mondo che a sua volta non sa parlare, e il suo non parlare corrisponde al nostro non scrivere. La rispondenza c’è, e profonda, ma si basa su una comune assenza, su un comune distacco, quello dalla parola come strumento di conoscenza dualistico.

Possiamo ancora parlare di conoscenza, per quanto riguarda la poesia, a questo punto? Forse no, ma non importa molto. Parleremo forse di vita, o di Erlebnis…

Un’altra chicca di Meister Eckhart, per finire:

In quell’essere di Dio in cui Egli è al di sopra di ogni essere e di ogni differenza, là ero io stesso, volevo me stesso e conoscevo me stesso, per creare questo uomo che io sono. Perciò io sono la causa originaria di me stesso secondo il mio essere, che è eterno, e non secondo il mio divenire, che è temporale. Perciò io sono non nato e, secondo il modo del mio non essere nato, non posso mai morire. Secondo il modo del mio non esser nato, io sono stato in eterno, e sono ora, e rimarrò in eterno. Cosa invece sono secondo il mio esser nato dovrà morire ed essere annientato, perché è mortale, e perciò deve corrompersi con il tempo. Nella mia nascita eterna nacquero tutte le cose, e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose; e, se non lo avessi voluto, né io né le cose saremmo; ma se io non fossi, neanche Dio sarebbe: io sono causa originaria dell’essere Dio da parte di Dio; se io non fossi, Dio non sarebbe Dio.

Duemila anni di teologia vaticana gettati alle ortiche.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 404-405 Con Habibi (Rizzoli Lizard), Craig Thompson conferma la sua vena sentimentale, ma anche le sue qualità di narratore e disegnatore. Habibi è una favola orientale, una milleduesima notte ambientata in un’epoca in cui convivono la schiavitù e la tecnologia contemporanea, le carovane di cammelli nel deserto con le discariche gigantesche delle città, l’oriente arabo con quello indiano. Il melange funziona, perché la favola è ovviamente una favola morale, e il suo realismo è solo quello allucinato ma veridico del sogno o del racconto allegorico.

Habibi è una lunga favola (quasi settecento pagine) sull’amore; non quello passionale, però. Il legame che lega Zam e Dodola è un lungo e profondo attaccamento, dal momento in cui lei bambina di dieci anni sfugge ai mercanti di schiavi e si porta dietro lui, di anni due, sino all’età adulta. Un legame che si trasforma rimanendo sempre fortissimo.

Per questo Habibi è una favola sentimentale, in cui il bene e il male sono netti e contrapposti, e i protagonisti (buoni) non fanno che lottare contro le più diverse peripezie, e la loro stessa separazione.

Ma Habibi è anche una favola che mette in campo temi duri: Dodola per sopravvivere e dar da mangiare a Zam si prostituisce; quando le nasce un figlio dal Sultano non riesce ad amarlo; Zam, rimasto solo, si associerà a una setta di transessuali mistici…

E, soprattutto, Habibi è una lunga allegoria e un lungo omaggio alla cultura e alla scrittura araba, e questo è sicuramente l’aspetto più intrigante dell’opera, tanto più in quanto opera di un cittadino americano. La favola che il libro racconta ha i suoi alti e i suoi bassi, i suoi aspetti apprezzabili e quelli forse troppo dolciastri, ma l’insieme di temi e riferimenti arabeggianti che la attraversano è certamente un motivo di fascino assolutamente particolare, e sufficiente di per sé a marcare più che l’originalità, direi proprio l’unicità di questo lavoro di Craig Thompson.

Dodola racconta continuamente storie (proprio come succede ai personaggi delle Mille e una notte). Le racconta al piccolo Zam, e sono ovviamente le storie che sono state raccontate a lei stessa da piccola, le storie di Abramo, del re Salomone, di Gesù, e di altri profeti del mito islamico. Il lettore occidentale, avvezzo alle storie del mito cristiano, non può non notare che si tratta, in sostanza, delle stesse storie; solo, talvolta, con un lieve spostamento del punto di vista. Abituati, come siamo dalla vulgata massmediatica, a considerare l’Islam come ciò che è diverso, la familiarità che riconosciamo immediatamente in queste storie non può non colpirci, non può non stupirci.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 38-39 Dodola sa scrivere, e quello che dice e quello che vive sono continuamente intessuti del valore magico della scrittura. Proprio come accadeva in alcune tradizioni africane islamiche, nel momento in cui si trova a rischio di morte, il medico scrive formule magiche e parole del Corano su una tavoletta, per poi sciogliere nell’acqua l’inchiostro con cui le parole erano state scritte, e darle quell’acqua da bere. Le forme della scrittura araba sono forme liquide: appaiono nell’acqua mossa e nelle cose della natura, e possono a loro volta diventare strumento di rappresentazione mentre restano strumento di scrittura. C’è una bellissima pagina, verso l’inizio del libro, in cui Thompson ci spiega come dall’espressione Bismil ahir ahmanir ahim (Nel Nome di Dio il Clemente il Misericordioso) si possano ottenere una quantità di forme decorative, e persino raffigurazioni. E poi, per tutto il volume, la scrittura araba si intreccia con la vita e con i racconti di Dodola, diventando volta per volta la forma del fiume, quella del serpente, quella della passione, quella della guarigione, quella della prigionia, quella della protezione magica… Thompson ci dà delle prove di vero virtuosismo calligrafico, oltre che grafico tout court, in queste trasformazioni.

Il disegno si fa scrittura, il disegno si fa storia, e la scrittura è ovviamente storia, ma la scrittura è magica, sacra, e il disegno lo diventa con lei. Il disegno diventa allegoria, e l’allegoria è scrittura. Per questa via bizzarra, attraverso questa affascinante passione per la scrittura e la cultura araba, Thompson ci presenta una bellissima allegoria del raccontare a fumetti, del raccontare per immagini, suggerendo, attraverso l’Islam, che la scrittura verbale stessa è immagine, è costruzione grafica, fornendo, almeno per una volta, un senso diverso e più intrigante all’abusata espressione graphic novel, un romanzo grafico, certamente, ma in cui anche la scrittura è grafica, e non solo graphos.

P.S. Se volete saperne di più, su Habibi, potete leggere anche la recensione di Sergio Rotino, qui.

Craig Thompson, "Habibi" pp. 140-141

Questa settimana questo blog ha avuto due differenti occasioni di lutto: a distanza di due giorni sono scomparsi Elio Pagliarani, uno dei maggiori poeti del Novecento italiano, e Jean Giraud Moebius, maestro internazionale del fumetto francese. Erano stati due autori, ciascuno nel suo campo, cruciali. Chi li conosce lo sa.

Questo blog si occupa di varie tematiche, ma non c’è dubbio che i campi di cui si parla con maggiore frequenza siano proprio quelli in cui Pagliarani e Giraud hanno primeggiato. Non parlerò di loro; o perlomeno non oggi. Ne stanno già parlando tutti, specie di Moebius.

Piuttosto, questo incrocio di lutti mi ha portato a domandarmi se, almeno per me, tra fumetto e poesia (e magari anche gli altri ambiti di cui mi occupo) ci siano degli aspetti in comune; oppure se più semplicemente sia io a essere un po’ scisso, come è peraltro normale essere: la coerenza e l’omogeneità dell’io caratterizza i personaggi, per ragioni narrative, non le persone, che sono per loro natura complesse.

Ho perciò riflettuto (aiutato dal fatto che non sarebbe la prima volta che me lo domando, certamente). Che io sia un po’ scisso è senz’altro vero; ma c’è ben altro, al di fuori dei miei gusti estetici, in cui la scissione si manifesta – e anche in questo sono normale. Ma c’è anche, almeno per me, un motivo di profonda vicinanza tra fumetto e poesia, o almeno un aspetto sotto il quale si contrappongono comunemente al romanzo, e rispetto al romanzo si schierano dallo stesso lato.

Per il fumetto è più facile dirlo. Il fumetto racconta storie, proprio come il romanzo, ma la materia di cui sono fatti i suoi sogni sono le immagini, disegnate. Le parole vi sono accessorie, quando ci sono. La forma microstrutturale del racconto non è quella ben definita della proposizione (soggetto-predicato-complementi) ma quella sfumata della figurazione, che mostra, allude e non dice, cioè, di fatto non racconta. Non racconta anche perché, non essendo fatta di parole (che, per loro natura, dichiarano il punto di vista temporale e personale da cui sono pronunciate: non si parla – o scrive – senza coniugare i verbi secondo la persona, il tempo e il modo), non implica necessariamente la presenza di un narratore (che può esserci, ove serva, ma che il più delle volte non c’è).

Questo vale certo anche per il cinema, ma il cinema fluisce autonomamente – e questo basta di per sé a farlo un’altra cosa, parente più della musica che del fumetto.

Potrei dire che l’aspetto della comunicazione che più mi affascina e a cui ho dedicato i miei interessi è quello che passa al di fuori delle parole e della loro costruzione del significato. Leggo (e scrivo) sufficiente critica e filosofia per averne abbastanza di comunicazione razionale basata sulla struttura della proposizione e del periodo, in grado di comunicare idee chiare e distinte di cartesiana memoria. Non che questa comunicazione verbale chiara e distinta sia da disprezzare: è ciò a cui tendo ogni volta che scrivo parole di carattere critico, come anche sto facendo ora. Ma è necessario riconoscere i suoi limiti. È necessario riconoscere che ci sono cose di cui non si può parlare, e, tanto per stracitare Wittgenstein, di queste cose è necessario tacere. Ma tacere non significa trascurare. Tacere, in questo senso, significa cercare modi di comunicare diversi dalla parola definitoria, razionale. Il disegno è uno di questi modi, attraverso cui può essere trasmesso ciò di cui non si può parlare.

La parola poetica è un altro di questi modi, per quanto paradossale possa apparire l’idea che un testo fatto solo di parole sia un testo che tace, nel senso detto sopra. Ma ciò che è interessante della parola poetica è che non si tratta di una parola definitoria, ovvero di una parola che fa uso della struttura proposizionale (soggetto-predicato-complementi) per trasmettere informazione. Quando ancora ne fa uso, sappiamo benissimo che si tratta di un uso strumentale. Se leggiamo la poesia come se fosse un discorso definitorio, razionale, come facciamo con queste stesse righe, allora non stiamo capendo nulla, e faremmo meglio a lasciar perdere. La poesia fa un uso alternativo delle parole, in cui tutta la loro natura, semantica quanto fonetica quanto prosodica, entra in gioco, a disegnare letteralmente un mondo. È un disegno più astratto di quello del fumetto, perché il suo oggetto è un altro, ed è forse l’universo stesso del senso, nel senso più vasto possibile (quello che comprende, per esempio, anche la dimensione emozionale, a giustificare in parte coloro che credono che la poesia sia semplicemente espressione di emozioni).

Pure qui, in poesia, poiché il senso passa attraverso un disegno, la parola definitoria è fuori gioco, ed è fuori gioco l’inevitabilità del riferimento all’io narrante (quello che esprime, nel verbo, la persona, il tempo, il modo, e continua a manifestarsi in altri modo nella struttura della proposizione). Quando questo riferimento c’è, in poesia, è in realtà accessorio, manifestazione superficiale; proprio come quando, nel fumetto, un personaggio parla attraverso la propria vignetta: dice “io”, certamente, e manifesta un soggetto e un punto di vista proposizionale sul mondo, ma non per questo assumiamo la sua posizione come indice della presenza di un narratore complessivo. Capisco bene che, in poesia, sia più facile confondersi, e scambiare l’io scritto con quello complessivo; ma se ci si rende conto che la poesia comunica al di là della struttura proposizionale (di cui al massimo fa un uso locale e strumentale), si capirà che, rispetto al proposizionalissimo romanzo, fumetto e poesia si trovano dallo stesso lato, quello del disegno, seppure attraverso strumenti del tutto differenti.

La poesia gode di un prestigio millenario, e le si dà grande spazio a scuola. Eppure siamo in pochi a interessarcene di fatto. Quanti sono gli italiani che conoscono il nome di Elio Pagliarani? Il fumetto è stato a lungo un medium trascurato e vilipeso, anche se oggi le cose vanno meglio: alla scomparsa di Moebius, poi, hanno dato molto spazio i giornali e le TV. Ma questo dipende troppo dalla fama personale per farne una questione generale. Moebius deve la sua fama anche ai suoi influssi sul cinema, e questo ha indubbiamente pesato moltissimo.

Io continuo a pensarli come maestri, entrambi. E continuo a pensare che, quando scrivo poesie, sto in verità disegnando, o tracciando linee musicali, di cui le parole rappresentano l’inchiostro, o le forme base delle linee che si vanno a combinare, o la materia timbrica che va a costruire la melodia. Scrivere poesia è un’attività radicalmente diversa dall’esporre proposizionalmente pensieri organizzati, come sto facendo in questo istante (e il cui risultato state leggendo voi, ora). È un’attività che si impara nella prassi, magari imitando inizialmente dei maestri, magari imitando anche Elio Pagliarani, o Jean Giraud Moebius.

.

Quanto di morte noi circonda e quanto

tocca mutarne in vita per esistere

è diamante sul vetro, svolgimento

concreto d’uomo in storia che resiste

solo vivo scarnendosi al suo tempo

quando ristagna il ritmo e quando investe

lo stesso corpo umano a mutamento.

Ma non basta comprendere per dare

empito al volto e farsene diritto:

non c’è risoluzione nel conflitto

storia esistenza fuori dell’amare

altri, anche se amore importi amare

lacrime, se precipiti in errore

o bruci in folle o guasti nel convitto

la vivanda, o sradichi dal fitto

pietà di noi e orgoglio con dolore.

(Elio Pagliarani, da “La ragazza Carla” 1954-57)

Il prato sulla torre Questa foto giusto perché è primavera, e perché quello li sù è davvero un posto assurdo per vederci un prato.

Presa qui.

Serenata

Homenaje a Lope de Vega

.

Por las orillas del río

se está la noche mojando

y en los pechos de Lolita

se mueren de amor los ramos.

¡Se mueren de amor los ramos!

La noche canta desnuda

sobre los puentes de marzo.

Lolita lava su cuerpo

con agua salobre y nardos.

¡Se mueren de amor los ramos!

La noche de anís y plata

relumbra por los tejados.

Plata de arroyos y espejos.

Anís de tus muslos blancos.

¡Se mueren de amor los ramos!

.

da Federico García Lorca, Canciones (1921-24),

Ecco la traduzione di Carlo Bo (Guanda 1962):

Serenata

Omaggio a Lope de Vega

Lungo le rive del fiume

la notte si sta bagnando

e nei seni di Lolita

muoiono d’amore i rami.

Muoiono d’amore i rami.

La notte canta nuda

sopra i ponti di marzo.

Lolita si lava il corpo

con acqua salmastra e nardo.

Muoiono d’amore i rami.

La notte d’argento e anice

risplende sui tetti.

Argento di rivi e specchi,

anice delle tue cosce bianche.

Muoiono d’amore i rami.

.

Non è solo bella, questa Canción (Canzone) di García Lorca. È che pone un problema a cui non so dare una risposta certa. Alfredo Giuliani scrive, nel 1961, nella prefazione alla storicamente cruciale antologia I Novissimi: “La riduzione dell’io è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente”. Così facendo apre la stagione della poesia dopo la lirica, almeno in Italia.

Ma quando leggo le Canciones, o il Romancero gitano, o il Diván del Tamarit scritti da García Lorca negli anni Venti e Trenta, io l’io non ce lo so proprio vedere – almeno non più di quanto ce lo sappia vedere nelle poesie della Neo-avanguardia. Per esserci, ci sarà, non c’è dubbio, da qualche parte dietro; ma c’è persino, da qualche parte dietro, nelle poesie fatte a macchina di Balestrini. Quindi non è a questa presenza nascosta che si riferisce Giuliani, e gli araldi contemporeanei della riduzione dell’io.

D’altra parte, continuiamo a chiamare lirica la produzione di García Lorca delle raccolte che ho nominato? Non mi pare che García Lorca avesse in quel momento velleità avanguardiste (ha fatto poi anche quello, nello straordinario e surrealista Poeta en Nueva York, e anche sulla liricità di quello ci sarebbe da discutere), tant’è vero che la poesia riportata qui sopra si presenta persino come un omaggio a Félix Lope de Vega y Carpio, un grande della poesia ispanica a cavallo tra Cinquecento e Seicento. E quella di Lope de Vega era lirica?

Certo, potremmo sostenere che qui il poeta, pur non utilizzando mai la prima persona, sta esprimendo un sentimento personale. Ma questo potrebbe essere sostenuto per qualsiasi componimento contemporaneo – persino per Balestrini, se pur un po’ più contortamente. Oppure potremmo dire che il sentimento espresso in questi versi è un sentimento popolare, una voce di tutti, di cui semplicemente il poeta si fa portavoce: e allora l’io è ridotto, indubbiamente.

Insomma, in semplici termini di liricità o di riduzione dell’io, qual è la differenza tra questa poesia e quella che cavalca la bandiera del dopo la lirica? (Potremmo parlare – adornianamente – di perdita dell’innocenza, di espressioni dell’alienazione, dell’impossibilità o colpevolezza del parlare degli alberi dopo Auschwitz: ma tutto questo è trasversale alla questione della lirica. Queste differenze probabilmente ci sono, ma non riguardano affatto la questione dell’io e della sua espressività.)

P.S. Sulla questione della riduzione dell’io e della lirica ho già scritto, per esempio, qui e, in generale, nei post sotto il tag lirica.

Ferenc Pintér, Tarocchi 15 e 18 Qualche giorno fa, risistemando uno scaffale della libreria, mi è caduto l’occhio su un oggetto che avevo lì, dimenticato da anni, i Tarocchi dell’immaginario di Ferenc Pintér, pubblicati nel 1991 da Lo Scarabeo. Della mia passione per il disegno di Pintér ho già avuto occasione di scrivere qui. Ma la scoperta mi ha fatto venir voglia di tornarci sopra ancora, perché un oggetto di affezione chiede sempre che si ritorni a scoprirvi qualcosa di nuovo.

Ne riporto una scelta significativa qui attorno, perché anche chi non conosce Pintér si renda conto di che cosa sto parlando (poi, nell’altro post, ci sono vari riferimenti per approfondire).

Come sempre, il mio problema è capire quali siano gli elementi del fascino di queste figure, almeno su di me – e se su di me, presumibilmente anche su altri.

Indubbiamente, un primo elemento è l’originalità dell’invenzione iconografica. Da questo punto di vista, ho messo per primo proprio Il diavolo perché questa idea di ridurre il volto del demonio a una mano, nel cui palmo oscuro si nasconde un occhio, che ci guarda, mi sembra davvero notevole. La mano, a giudicare dalle unghie, e dalla fattezza grossolana delle dita, è a sua volta la mano del diavolo. Ancora prima di capire a che cosa l’autore voglia alludere, questa figura ci ha preso, e inquietato.

La luna è l’elemento femminile, ed è l’erotismo, e l’acqua, e le maree. Forse questa scelta di elementi è più scontata della precedente, ma non è per nulla scontato il gesto della donna che avanza sull’acqua, con la luce tagliente da sinistra, e questo alzarsi del velo sulle sue rotondità a loro volta così lunari, e indubitabilmente erotiche, con il suo incedere verso l’orizzonte che non c’è, e questo punto di vista ribassato che ci induce a domandarci se si tratti di una figura femminile di dimensioni normali su piccole onde, o di una gigantessa mitica sopra dei cavalloni…

Ferenc Pintér, Tarocchi 2 e 4 Anche la Papessa ostenta i suoi attributi sessuali, sta seduta su uno scranno fatto di libri e tiene in mano un libro aperto da cui emerge ancora un oggetto erotico, stavolta maschile. Verso il basso la figura si fa evanescente, quasi una radiografia, e sempre quasi di intravedere una zampa di capra, come quella stessa del diavolo.

L’Imperatore sarebbe un normale cavaliere lanciato in carica, se non fosse per la presenza ancora erotica sul fondo, che lo rende immediatamente una sorta di Re Carlo tornato dalla guerra (lo accoglie la sua terra / cingendolo d’allor…), con la stessa evocazione del ridicolo che emerge dai versi di Villaggio e De André.

Potrei continuare, ma è facile anche riconoscerle da soli, queste idee…

Ma cosa c’è ne Il carro che ci affascina, visto che tutto sommato quella rappresentata non è una scena particolare, o memorabile per gli elementi messi in gioco? Tutto sommato non c’è che un cavallo che viene avvicinato alla barra del carro, presumibilmente per attaccarvelo e trascinarlo. Sarà la composizione, allora: questa verticale centrale definita dalle due figure umane, però messa subito in squilibrio dalle diagonali e dalle forze (le spinte, il vento), che vanno dal basso a destra verso l’alto a sinistra (ovvero in direzione contraria a quella naturale, con un certo accumulo di tensione); questo rapporto tra i colori chiari, o addirittura bianchi e sostanzialmente lisci, puliti, che affollano il basso a sinistra, e i colori scuri, del tutto neri in alto, screziati e materici nella zona in alto a destra; questo rapporto tra le due coppie in primo piano (uomo-cavallo e uomo-carro) ben definite, solide e in tensione, e lo sfondo indefinibile, vacuo più che vuoto, dove il cielo è appena più chiaro della terra. Sembra quasi una composizione di Burri, con i legni, i cretti, le plastiche bruciate – e insieme l’eleganza compositiva; questo associare l’astrazione compositiva con la matericità più grezza, il pensiero con la terra, la nitidezza dell’idea con la sporcizia della polvere, o dei materiali più poveri. Tutto questo, in più, qui si trova associato a una rappresentazione in cui il carro non sembra essere quello del vincitore, come sarebbe da canone, bensì un carro da duro lavoro nei campi, o il carro di fieno degli inquietanti dipinti di Bosch.

Ferenc Pintér, Tarocchi 7 e 11 Anche Il Papa è un fantastico oggetto visivo, questa grande ogiva giallastra sullo sfondo nero e la base rossa, da cui emergono la testa con la mitra, e la mano. Ma qui quello che colpisce sono la solitudine e l’oscurità in cui il personaggio sta entrando, a testa bassa. Il Papa, cioè, non è in trono, trionfante e potente, simbolo del potere divino in Terra. Qui, al contrario, è un vecchio stanco, che porta con fatica le sue insegne, e apre con dolore una porta che sarà pure quella di S.Pietro, ma sembra tanto quella della morte.

E ai colori scuri e terrigni de Il Papa si contrappongono quelli primaverili de Gli amanti, con quella intrigante X disegnata dall’intreccio dei due corpi rosati, che cercano di essere uno solo, in un mondo che è un tripudio di rinascite.

Ferenc Pintér, Tarocchi 5 e 6 Il Giudizio accosta due riferimenti diversissimi e immediatamente evidenti: il Michelangelo del medesimo Giudizio Universale, e il Salvador Dalí delle figure allungate o scarnificate su paesaggi desolati. Di nuovo, il punto di vista è molto basso, e tutta la parte inferiore, sotterranea, è scandita dalle linee sinuose della carne, quella stessa carne che è finalmente il Mondo nell’ultimo arcano, dove la figura della donna incinta ha le stesse tonalità, appena più chiare, del cielo alle sue spalle.

Mi piace pensare che questa donna sia la stessa donna de La Luna, dopo che il suo appeal erotico si è risolto in fertilità – e la Luna stessa, adesso, le gira attorno.

Pintér costruisce fascinosi racconti, ribaltando o arricchendo le figurazioni standard dei tarocchi, o prendendole come spunto per raccontare la sua visione dell’universo: l’erotismo, il potere, la morte, la vita, l’ironia. Ma il suo pennello sembra capace di arricchire ogni cosa, riempiendola di suggerimenti, di echi, di visioni appena accennate. Guardate e riguardate queste immagini: con l’attenzione ci vedrete molto altro. Le mie parole sono solo un inizio

Ferenc Pintér, Tarocchi 20 e 21

Le due strade A me questa immagine fa un po’ l’effetto che fanno le figure dette multistabili, come la papera/coniglio, il vaso/visi, o la vecchia megera/signorina elegante, o il profilo di Freud/ragazza nuda, o i ritratti con quattro occhi. Riesci sempre a guardarne solo un aspetto, oscillando tra i diversi possibili.

Qui, io vedo alternatamente la strada verso destra e quella verso sinistra. So bene che ci sono tutte e due (ci sono anche stato in questo posto) ma è come se la mia mente si rifiutasse di tenerle insieme.

Non è un semplice bivio. Una strada sale e l’altra scende, una è luminosa e l’altra oscura, una è deserta e nell’altra qualcuno si allontana, una è un dentro e l’altra è un fuori… Con tutta la mia buona volontà, continuo a vederci due immagini diverse, accostate lungo la linea del muro.

Va bene. Accettiamo l’impasse. Ci sono due mondi in questa foto, che non dovrebbero stare insieme. La realtà ce li mette. Sono costretto a crederle, ma rimango inquieto.

29 Febbraio 2012 | Tags: Cristina Alziati, poesia | Category: poesia |  Due poesie da "Come non piangenti" di Cristina Alziati

Il libro è Come non piangenti, di Cristina Alziati (Marcos y Marcos, 2011).

Sin dai primi versi del libro ci si accorge che queste poesie sono scritte da una mano capace, e dai primi sino agli ultimi non posso fare a meno di sentire risuonare in me l’eco del Montale di Satura, col suo accostare ritmi e temi prosastici e quotidiani a temi e inarcature ritmiche più tradizionalmente e drammaticamente sonore. Apprezzo molto, dopo poco, anche un altro aspetto, cioè il fatto che, in maniera del tutto insensibile, quasi di soppiatto, i temi della poesia civile si accompagnano a quelli personali, pressoché senza differenza, senza cambio di tono, senza nessuna retorica.

Non sarebbe questo, da solo, un motivo sufficiente per apprezzare questi versi, ma è comunque un motivo di ammirazione. Diffido di solito della poesia civile, specie quando ne condivido le ragioni, perché basta poco, quando ci si confronta con la rabbia, l’indignazione, l’orrore, basta poco, davvero poco per essere retorici, per farsi prendere la mano, per trasformare la poesia in oratoria, in discorso persuasivo – mettendo allo scoperto il gioco, rivelando l’intenzione, annullando la sorpresa, la magia…

Qui, è invece ammirevole come l’orrore delle bombe al fosforo, dei suicidi dei bambini, delle bombe travestite da bambole emerga sempre all’improvviso, nel contesto di tutt’altre cose, magari più tradizionalmente liriche, più montaliane. Non solo in questo sta la sorpresa, il fascino di questi versi, ma certo anche in questo.

C’è un motivo che ricorre più volte nelle poesie della Alziati, quello della contemporaneità delle epoche. Lo si ritrova, tra l’altro, nell’ultima delle poesie riportate qui sotto, dove il male di oggi e quello di ieri sembrano confondersi, essere lo stesso.

Ma non sono soltanto i tempi a confondersi. Benché questi componimenti siano scritti più o meno tutti in prima persona, ci si accorge dopo un poco a leggerli che l’io, cioè l’interiorità, non è né più né meno protagonista del resto del mondo, dell’esteriorità. Non c’è dunque grande differenza tra il sociale e il personale, tra la pena per il sé e quella per il mondo. L’io, alla fin fine, è poco più che un testimone, mentre il sé è già una parte del mondo, proprio come l’immigrante annegato, come il bambino malato di leucemia.

La seconda delle poesie che riporto qui sopra appartiene a una sezione intitolata “I riccioli della chemio”. In questa sezione si parla, con relativo distacco, di cure ospedaliere, e di un tumore; ma sin dal primo componimento (proprio questo) avviene il ribaltamento, e “il manto / di neve ero io”, e “l’inverno ero io”. Di fronte a un dicembre soleggiato è l’io lirico ad assumerne la reale identità.

D’altra parte, ancora in altri versi, l’autrice si rivela quasi non come chi scrive, ma come chi voglia trasmettere un silenzio che le viene dalle cose del mondo, piccole o grandi che siano – attraversata, quindi, nemmeno da una voce, ma da quello che resta quando la voce si rifiuta.

Detto – e apprezzato – tutto questo, non siamo arrivati ancora alla radice del perché questi versi mi colpiscono, lasciano il segno su di me. Potrei aggiungere che c’è, certamente, il loro non cadere mai nella banalità, nemmeno nelle banalità montaliane – non perché Montale fosse mai banale, ma perché qualsiasi maniera, montaliana o non, finisce prima o poi per ripetere per stanchezza qualcosa che inizialmente era stato presente per necessità. Questo, nelle poesie della Alziati, non succede; segno che l’eco montaliana non è epigonismo o, appunto, maniera, bensì semmai una convergente adesione a un certo modo di procedere.

Credo che il nocciolo del mio apprezzarle stia, alla fin fine, proprio in un certo loro modo di accostare il quotidiano e l’aulico, nei temi come nei ritmi. Questi ultimi, proprio come in Montale, si aggirano intorno alle misure classiche dell’endecasillabo e del settenario, ma per assumerle in maniera canonica solo in certi momenti risolutivi, mentre il frequente allontanarsene introduce di continuo momenti più quotidianamente colloquiali.

È forse in questo costante uscire e rientrare in quella che canonicamente riconosciamo come poesia, che sta il cuore del fascino di questi versi. Un uscire e rientrare che non permette al lettore di assestarsi in una dimensione chiaramente riconosciuta, e lo tiene lì, sospeso tra io e mondo, presente e eternità, endecasillabo e verso libero, dichiarazione personale e attraversamento da parte delle cose. E queste diverse dimensioni, su questi diversi piani, interagiscono, si intersecano, si rispondono, ora si negano reciprocamente e ora si rafforzano.

Ancora due poesie da "Come non piangenti" di Cristina Alziati P.S. Giovedì 22 marzo, presso MelBookstore a Bologna, alle 18, intervengo alla presentazione di questo libro, con Andrea Cavalletti e l’autrice.

Joe Matt, "Al capolinea" (Coconino Press) pp.50-51 Be’, sì, lo confesso. Questo Al capolinea di Joe Matt mi fa un po’ impressione. Non perché sia brutto. Tutt’altro. Molto ben disegnato. Molto ben raccontato. Molto crudo, molto duro, impietoso, senza veli… Tutto benissimo.

Il problema è che ho sempre più problemi con l’autobiografismo nel fumetto (e anche altrove in verità) e Joe Matt ne è indubbiamente il campione. In particolare, questo libro disperato sulla masturbazione e sull’ossessione sessuale (tragicamente autoerotica) mi appare a sua volta come una prolungata masturbazione, seppur mentale. Il protagonista parla da solo, o con un paio di amici con i quali continuano a uscire i medesimi temi di conversazione, e sembrano espansioni di lui stesso.

Uno di questi amici è Chester Brown, recentemente autore di un libro (Io le pago) ugualmente autobiografico e ugualmente sul tema di una problematica erotica. Ma almeno Chester Brown affronta un problema che non riguarda solo lui, e ci sono tanti altri personaggi in gioco nella sua storia. L’autobiografismo c’è, indubbiamente, ma c’è anche dell’altro.

Ora, naturalmente anche la storia di Joe Matt può essere presa (e va certamente presa) come una storia esemplare, e Matt, parlando di sé, sta parlando di tanti altri come lui, e un po’ di tutti. E questo va benissimo. E in questo è bravo, capace, spesso profondo e senza remore. Ma alla fine uno si domanda se è davvero tanto importante questo io che ciascuno di noi si porta addosso da renderlo l’unico protagonista di una storia senza uscita.

È tutta colpa di Robert Crumb, mi verrebbe da dire, almeno per quello che riguarda il fumetto americano. E a Robert Crumb è esplicitamente dedicato il libro di Joe Matt. L’underground aveva il dovere morale di far qualcosa di diverso dal fumetto mainstream, e in particolare da quello di supereroi. Non c’era una sola strada possibile, e ne sono state percorse tante diverse, accomunate dall’irriverenza. Persino lo stesso Crumb ha indicato molte strade; e tra queste, certo, pure quella dell’autobiografismo, del ripiegarsi sull’interiorità (magari in versione paradossale) per evitare di cadere nell’esteriorità spettacolare.

Crumb aveva ragione, e ha fatto epoca, creando un esercito di imitatori, tra scarsetti e bravi, talvolta quanto e persino più di lui. Ma sono passati quasi cinquant’anni dalle sue prime mosse, e il fumetto americano che vive fuori dal mainstream è diventato maturo e colto. Non ha più bisogno delle stampelle. Non ha più bisogno di differenziarsi dal fumetto di supereroi. È già, per sua natura, un’altra cosa.

È per questo che di autobiografismo non se ne può più. L’abbiamo avuto ormai in tutte le salse, di buona e cattiva qualità. Siamo stanchi. Lo si tollera quando appare come un veicolo di altro, del fantastico in David B., del paradossale in Daniel Clowes (dove peraltro l’autobiografismo è sempre falso, e parodiato), o magari del sociale in Chester Brown (almeno qualche volta).

Non è che si debba gridare “arridatece l’avventura!”. Non è certo quello il punto. Non è una gara tra intimismo ed esotismo. Ma l’io non è tutto. A volte è un quasi-niente. È a gonfiarlo come un pallone che si produce questa insofferenza.

p.s. Avevo già scritto queste parole quando ho visto che Andrea Queirolo esprime un sentimento molto simile al mio nel suo blog. Da leggere.

Trasparenze e nuvole Fermi! Prima di passare oltre (che intendiate leggere il testo che segue o magari semplicemente abbandonare), ingrandite la foto a tutto schermo e concentratevi sulle due tanichette d’acqua contro il cielo.

Adesso potete continuare.

In questa foto i colori caldi sono in basso, e quelli freddi in alto. La luce del sole proviene dal basso. Le nuvole e il muro, grigi, organizzano lo spazio, dividendolo in quattro quadranti irregolari. Al centro c’è un vortice di nuvole e di luce.

Ma nelle due tanichette d’acqua, anch’esse ortogonali, i rapporti cromatici sono invertiti. Le trasparenze del microcosmo riproducono il macrocosmo, ma a rovescio. È strano questo dettaglio d’acqua in mezzo a tutta questa aria e questa luce.

E per questo che ho preso questa foto (scattata qui).

Immagini di Claudio Calia per "Piccola cucina cannibale", SquiLibri 2011 Negli ultimi decenni del Cinquecento, a Firenze, un gruppo di intellettuali innamorati di un mito prese un gigantesco granchio storico, e sulla base di quello inventò una delle forme artistiche di maggior successo dei secoli a venire: il Melodramma, detto anche Opera Lirica, o Teatro musicale. Bardi, Galilei (Vincenzo, padre di Galileo), Rinuccini, Peri, Caccini, de’ Cavalieri e Mei credevano di stare facendo rivivere la recitazione musicata dell’antica Grecia. Ancora oggi non abbiamo un’idea chiara di cosa accadesse in verità nei teatri dell’antica Atene, ma di sicuro non è quello che loro credevano. Tuttavia, sulla base di un principio errato, gli amici della Camerata fiorentina avevano fatto l’invenzione giusta, e gettato le basi per quattro secoli e più di ininterrotto successo.

C’è un principio che potremmo definire multimediale all’origine del Melodramma: parola, musica e scena agiscono insieme per determinare uno spettacolo totale, insieme sonoro, verbale e visivo, di grande capacità di coinvolgimento. Certo, per loro si trattava principalmente di un’amplificazione della parola poetica, un recitar cantando in cui la musica doveva sostenere l’espressività, e la scena visiva fornire le coordinate narrative. Solo l’opera francese (pur creata da un italiano) cercherà il più a lungo possibile di mantenere questo modello. In Italia (e l’Italia in musica dettava legge) ci volle poco perché il bel canto trionfasse, facendo del libretto poco più che una scusa – e quindi pazienza se non era gran che. In seguito, certo, tra i librettisti c’è stato pure Da Ponte; ma la grande rivoluzione del Wort-Ton-Drama wagneriano, che a sua volta tornava a inseguire pervicacemente il mito di una musica che esprimesse l’emozione che il testo diceva, non si fonda certo sulle qualità di poeta di Wagner…

Comunque andasse, nella storia del Melodramma, la componente musicale ha finito regolarmente per trionfare su quella poetica. Presumibilmente, quando parola e musica vengono emesse insieme, il portato emotivo della seconda finisce per mangiarsi quello della prima. Se poi c’è anche la componente visiva, cioè la scena (coi fondali, gli attori, l’azione drammatica), la parola conta ancora meno. Non potrebbe scomparire, certo, perché la presenza di certe parole o espressioni chiave è quello che permette di capire lo sviluppo drammatico; ma tutte quelle sottigliezze poetiche che potrebbe avere, o che magari che la parola davvero ha, finiscono poco o per nulla percepite. E allora, perché sforzarsi per mettercele? poco ascoltato per poco ascoltato, un testo banale varrà praticamente come uno interessante!

Questo resta vero anche per le canzoni di oggi. Quanti sono i cantautori che scrivono testi che reggerebbero anche senza la musica? Quanto davvero ci importa dei testi di tante canzoni, anche belle, se non come il supporto su cui articolarne le note? Quanto ci importa delle qualità dei librettisti dell’opera? Sorridiamo con ironia nel leggere certi testi, ma poi La Traviata resta La Traviata!

Poesia e musica sono state a lungo molto vicine. Così vicine che, se si generalizza quello che abbiamo appena detto, viene il sospetto che la poesia si sia separata dalla musica, sostanzialmente diventando poesia scritta, per acquisire visibilità. E la parola magica, visibilità, mi è uscita quasi accidentalmente: la poesia sarebbe quindi stata scritta per poter essere finalmente vista (e non solo udita), ma anche per acquisire un’autonomia che la sottraesse al dominio della musica, rendendola anche culturalmente visibile. Poi, certo, la poesia ha continuato a prestarsi alla musica: l’essenziale è il possedere anche una dimensione che sia interamente propria, non il sottrarsi a quelle condivise.

Piccola cucina cannibale è un’opera a tre mani: il poeta (e performer) Lello Voce, il musicista Frank Nemola, il disegnatore Claudio Calia. Ritrovo, nel loro lavoro, lo spirito mitologico e utopistico della Camerata fiorentina, e la stessa propensione a realizzare un’opera che coinvolga la parola come il suono come l’immagine. Il mito non è forse quello della grecità, ma quello della voce come essenza profonda della poesia, nella sua arcaica radice orale – ma certo è anche, in fin dei conti, quello della grecità, se pensiamo all’aedo Omero, quando la scrittura non era ancora stata adottata. E la multimedialità non è quella del Melodramma, ma comunque qualcosa di più adatto all’epoca della riproducibilità tecnica: un libro scritto, con immagini disegnate, e un cd con le esecuzioni dei brani poetici, accompagnati da musiche.

Il tutto è di ottima qualità. I testi poetici, che sono il centro del lavoro, si leggono e si ascoltano con piacere, accompagnati da belle musiche, con immagini evocative. Il risultato, qualunque cosa esso sia, è interessante, spesso coinvolgente… Alcuni pezzi, come la riscrittura della Canzone del maggio, o il componimento Il verbo essere, con cui si chiudono libro e disco, sono davvero memorabili.

I testi di Voce, non c’è dubbio, reggono anche senza la musica. Eppure, nel loro essere stati concepiti evidentemente per la performance, guadagnano qualcosa mentre perdono qualcos’altro. E tanto più, questo, nell’esecuzione orale, accompagnata dalla musica, nella quale certamente il fatto di essere recitati (e non cantati) li mantiene comunque fortemente presenti, in netto primo piano.

Guadagnano, direi, il portato della voce e dei suoi specifici andamenti e ritmi intonativi, e guadagnano l’intorno emotivo della musica, e quello visivo della scena che in verità non vediamo ma che ci viene in parte restituito dai disegni di Calia. Guadagnano quindi in complessità, in ricchezza.

Perdono però, mi sembra, in essenzialità, in nitidezza, in precisione.

Perdono, presumibilmente, qualcosa che non sono particolarmente interessati ad avere. Come facevo osservare la scorsa settimana, è spesso l’andamento liturgico a essere l’elemento dominante in poesia, e tanto più nella sua versione orale. Quello che la poesia effettivamente dice non è necessariamente dominante rispetto a quello con cui essa ci chiede di metterci in sintonia. L’elemento rituale è indubbiamente più forte in una poesia fatta per l’ascolto, piuttosto che in una nata per la lettura concentrata.

L’operazione di Lello Voce è indubbiamente legittima e interessante, ma corre il rischio di fare la fine del Melodramma: il successo storico, a dispetto del non essere ciò che avrebbe preteso di essere. E solleva un dubbio: tornare alle origini orali della poesia non ci mette a rischio di perdere quello che si è acquisito con la sua dimensione scritta? O, in altre parole: dopo tanti secoli di poesia scritta, quella orale e sonora è ancora poesia per noi? Siamo capaci di sentirla come tale, oppure la nostra sensibilità è ormai diversa, e chiediamo a ciò che chiamiamo poesia qualcosa di differente da quello che le veniva chiesto quando la poesia era davvero orale?

E ancora. Se si rafforza l’elemento rituale, si indebolisce quello dell’io, quello dell’espressione emotiva. E questo appare in linea con le tendenze antiliriche che si agitano in questi giorni. Ma si tratta di una coincidenza apparente. O forse è davvero questa l’unica vera possibile riduzione dell’io, in poesia. Nelle altre, il soggetto tende sempre surrettiziamente a rientrare.

Insomma, Lello, vai avanti, che la strada è interessante. Però permetterci di vedere le differenze, e di salvare non solo la tradizione orale, ma anche quella scritta, più vicina a noi e a quello che immaginiamo, quotidianamente, quando diciamo poesia.

Daniel Clowes, "David Boring", Coconino, pp.108-109 Ho riletto, perché Coconino l’ha ripubblicato, David Boring, di Daniel Clowes. Lo pensavo anche prima, che David Boring sia il miglior libro di uno dei migliori autori del fumetto degli ultimi decenni; però adesso ne sono sicuro.

Dal 1998, anno in cui è originariamente uscito, Clowes ha realizzato diversi lavori molto interessanti, centrando uno dopo l’altro altrettanti bersagli. Ma non ha più raggiunto il livello di questo, e vale quindi la pena domandarsi che cos’abbia di più del non poco che le sue graphic novel in generale ci danno.

Vado per spunti, asistematicamente.

La prima osservazione che mi viene da fare è che il protagonista di questa storia non è lo sfigato (per dirla alla Pazienza) classico delle altre sue (vedi, per esempio, qui e qui). I racconti di Clowes sono tipiche variazioni sul tema: siamo tutti dei cretini che inseguono illusioni, e incontrano delusioni. E poi Clowes è uno straordinario indagatore della psicologia dei suoi personaggi, e uno straordinario conoscitore delle relazioni sociali, e degli ambienti umani. In più, una certa dose di delirio entra di quando in quando a confondere la vita con l’incubo; e sempre confonde il serio o il drammatico, con il paradossale, l’ironico e il sarcastico. Clowes riesce tipicamente a prendere in giro mortalmente i suoi personaggi, senza togliere loro nemmeno un grammo della loro sentita umanità; così che finiamo per identificarci con loro, e ridere (piuttosto amaramente) di noi stessi.

David Boring appartiene solo marginalmente a questa categoria. Non è affatto uno sfigato (per dirla con Pazienza): è riuscito a lasciare la mamma opprimente, ha tutte le donne che vuole, lavora. Il suo male sta dentro; e sta nell’essere indeciso tra il non provare interesse per vivere e il sentire qualcosa, l’inseguire i propri sogni. Non smette di cercare quello che vuole, ma la vita gli pone ostacoli, e lui forse non lo vuole davvero abbastanza; così finisce per lasciarsi vivere, e in verità trova sempre un modo per andare avanti, per provare forse non proprio gioia ma comunque sentimenti positivi, confortanti.