I rami Questi rami sono davvero diversi da quelli della scorsa settimana. Qui tutto va verso l’alto e la sua ascesa si ritrova tarpata. Ogni ramo porta in cima questo capitozzo, probabile frutto di ripetute potature.

Così, il reticolo formato da questi rami risulta un po’ spettrale, vagamente inquietante.

Provo a riprendere le fila, o almeno qualche filo, del discorso aperto con Marco Giovenale nel post del 12 settembre. È un discorso complesso, complicato, dove i vari fili si intrecciano e ingarbugliano, e io stesso non sono sicuro di vederci chiaro. Cominciamo dalla fine, cioè dall’ultima parte del commento di Giovenale al mio post, dove dice:

Che un cambiamento, un mutamento di qualche genere, si sia dato, sia avvenuto, lo considero in ogni caso difficilmente contestabile; anche su questo mi sembra concordiamo.

Personalmente, l’impressione che ho, a prescindere dall’atteggiamento che la poesia e le poetiche assumono o dalle loro prassi, e a prescindere dallo studio che la critica letteraria fa di poesia e poetiche, è però che di quel mutamento si diano e si siano date inevitabili incarnazioni e evidenze nella vita quotidiana, nel dialogo banale, nei media, nel discorrere comune, nei videogiochi, nella scienza, nell’arte: in tutto tranne che nel 90% della poesia contemporanea.

Come se la gente vestisse in camicia o maglietta e pantaloni in tutte le stanze dell’edificio sociale, ma nella stanza dei poeti vigesse l’obbligo di indossare l’armatura e la cotta del crociato. La grammatica della complessità è cambiata nei nostri discorsi più banali e in quelli più articolati; ma in poesia la postura assertiva – erede di un’assertività religiosa? – non riesce a mettere in crisi se stessa.

Non vorrei che ci fosse qui un, come dire, abbaglio di prospettiva. La trasformazione sociale c’è stata, non c’è dubbio, e si rispecchia nei nostri discorsi, non c’è dubbio. Ma siamo davvero sicuri che i nostri discorsi non assomiglino al 90% a quelli dei nostri nonni, differenziandosi per un solo 10%? Non c’è dubbio che quel 10% sarebbe quello che sentiamo più rappresentativo, più identificante di noi stessi rispetto a chi ci ha preceduto – però resterebbe comunque un 10% (d’altra parte, per fare un’analogia, il 99,99% del DNA di tutti gli umani è identico, e la nostra cruciale differenza individuale si annida nel restante 0,01). Se così fosse, non ci sarebbe da stupirsi che il 90% della poesia contemporanea continui ad esprimersi come quella dei nostri nonni (o bisnonni): non è detto che la poesia debba esprimere la contemporaneità. Quello che le chiediamo è di parlare a noi, e non si parla solo di quello che è nuovo o recente; e nemmeno si parla solo nelle modalità nuove o recenti. Quel 90% di zoccolo duro resta lì, a fianco del 10%. Che sopra abbiamo camicia e pantaloni, oppure l’armatura, sotto portiamo comunque le mutande, e la pelle, e i muscoli, e il desiderio sessuale e l’appetito e il bisogno di fare pipì. Non c’è da stupirsi che la poesia continui a parlarne.

In aggiunta, può ben darsi, come suggerisce Giovenale, che vi sia in poesia l’eredità di un’assertività religiosa, o comunque (non sono certo di capire bene del tutto l’uso che lui fa del termine assertivo/assertività) qualcosa di ereditato con forza. D’altra parte, la poesia (e proprio la poesia, non la prosa) viene sentita come qualcosa di particolarmente profondo, qualcosa che, anche se parla della banalità del quotidiano, in verità non si ferma mai alla banalità del quotidiano – quindi qualcosa che ha in comune con la religione un atteggiamento di fondo, io direi una sacralità (che è un concetto che non ha necessariamente a che fare con la divinità). Trovare questa sacralità nelle modalità di un presente frenetico ed estremamente secolarizzato è molto difficile; mentre esiste in maniera “naturale” nelle strutture che la poesia si è tramandata.

Questa risposta a due facce è comunque soddisfacente solo in parte. E infatti c’è inevitabilmente dell’altro, che viene già un po’ suggerito dalla seconda faccia. Può darsi che quello che Giovenale sente e che le sue parole esprimono sia proprio la necessità di una sacralità che possa essere trovata nelle forme del presente, quelle del suddetto 10%; poiché quelle del rimanente 90%, per quanto possano essere state a loro tempo autentiche, oggi non lo sono più (e Adorno sta occhieggiando dalla finestra).

Io temo però che ci troviamo di fronte a un altro abbaglio prospettico, che potrei descrivere come segue. La poesia riuscita, che ci piace, che definiremmo bella, è quella che mette in crisi il moi (con la sua assertività, suppongo) e che esprime dunque, in qualche modo, il presente. Questa è un’asserzione che sottoscriverei, a patto di non confonderla con il suo converso, che è questo: la poesia che mette in crisi il moi e che esprime dunque, in qualche modo, il presente, è quella riuscita, che ci piace, che definiremmo bella. Questa seconda, a differenza della prima, è un’asserzione prescrittiva, che ci dice che attraverso questi mezzi possiamo arrivare al fine della buona poesia; ma riduzione dell’io ed espressione del presente non sono mezzi, bensì fini. Comunque sia scritta una poesia, di qualunque cosa parli, siano anche coniglietti, se è una poesia interessante, complessa, ricca, bella, è una poesia che ci parla del presente e in cui l’io (il moi) del poeta non campeggia. Qualche volta potrà sembrare che lo faccia, ma sarà un effetto di superficie: pensiamo a – per fare un esempio di qualche anno fa – le poesie di Sandro Penna. Apparentemente centrate sull’io, sentimentali, banali come lessico e come sintassi; ma appena le si guarda più da vicino complessissime e strapiene di ragioni di interesse – in barba alla complicazione esibita delle poesie ermetiche loro coeve!

Questo mi rimanda all’altro punto cruciale su cui Giovenale insiste nel suo commento, cioè la questione dell’oscurità. Avevo affrontato una questione simile in un post di qualche mese fa (Del diritto della poesia a essere incomprensibile). In quel post distinguevo tra il diritto che la poesia ha all’oscurità (e dei suoi fondati motivi), e l’opportunità di non essere invece oscuri, e arrivavo a dire:

Entriamo più facilmente in un testo se abbiamo la sensazione di seguirne il discorso, e la poesia non fa eccezione. Per molti lettori, poi, specie se poco avvezzi alla poesia, se non c’è discorso non c’è nemmeno testo, e si abbandona presto la lettura di una siffatta assurdità. Se accettiamo che il discorso possa non essere coglibile, dobbiamo essere molto più disponibili alla sua ricerca, e persino al fallimento di questa ricerca.

Ma Giovenale sostiene che non sono oscuri testi (come quelli di Broggi o Zaffarano) che a me (e suppongo non solo a me) appaiono tali. Ha ragione solo in un senso banale. Se provo a leggere un testo come L’invenzione della scrittura, di Michele Zaffarano, tutto quello che leggo è immediatamente comprensibile, si parla di cose ed eventi storici. Quello che è oscuro è come si debba interpretare, in quanto poesia, un testo di questo tipo. Credo che la maggior parte dei lettori arriverebbero, al più, a considerarlo una sorta di provocazione neo-dadaista; però molto datata, se considerata così. Voglio sperare che ci sia un’altra interpretazione chiave, che mi permetta una lettura a più strati, ricca e complessa; tuttavia, sinché io non la trovo, questo mi appare come un testo vuoto, non interessante. Poiché è sufficientemente evidente che si tratta di un’operazione colta, non banale, le concederò il beneficio del dubbio, e riconoscerò che si tratta comunque di un tentativo. Ma nella misura in cui non colgo l’interesse del testo, esso non mi parla, non mi rappresenta; e non riduce affatto il moi dell’autore: semplicemente lo afferma in un altro modo, più indiretto e astuto, ma non meno forte. (Poi, certo, sarebbe compito della critica fornirmi spunti per cogliere l’interesse del testo. Ma se la critica non lo fa, con chi me la prendo? con l’incapacità dei critici o con l’oscurità dell’autore? Posso sempre sperare, certo, che sia uscito qualche intervento critico di cui non ho avuto notizia. Però, sinché non ne ho notizia, siamo da capo.)

Il primo pregio delle poesie di Amelia Rosselli è quello di essere (almeno per me) fortemente coinvolgenti. Esprimerebbero una riduzione dell’io anche se non la tematizzassero; in più la tematizzano, spesso.

Per quanto riguarda Le petit bidon di Tarkos, ho la sensazione che il fascino di questo testo orale stia in gran parte nella capacità espressiva orale di Tarkos stesso. Non ne ho trovato on line la versione scritta, il che mi fa pensare che sia un testo fatto per l’oralità e basta. E questo va benissimo. Ma se ne esistesse una versione scritta, dubito che sarebbe capace di trasmettermi un fascino comparabile a quello che la sua voce costruisce. Magari il testo di Zaffarano è oral poetry, un semplice canovaccio per l’esecuzione, ma allora il testo (come nel caso di Tarkos) dovrebbe essere l’esecuzione e non la partitura da leggere con gli occhi. Se però accettiamo questo, accettiamo anche che entrino in gioco elementi espressivi, del suono e della voce, molto diversi e già autonomamente significativi. Esagerando un po’, Tarkos avrebbe potuto ottenere lo stesso effetto affascinante anche con un testo verbale molto diverso, fatti salvi gli andamenti dell’esecuzione orale. Ma senza arrivare a questo, io credo che sia per l’effetto dell’andamento della voce che il piccolo bidone e gli spostamenti dell’aria al suo interno finiscono per diventare così interessanti, e fascinosa metafora di chissà cosa…

Dove voglio arrivare non lo so. Quello che mi è ben chiaro è che la poesia è una cosa e le poetiche ne sono un’altra, che sta già sul versante della critica. Per questo la poesia possiede un diritto ad essere oscura che la critica invece non ha. Certo l’oscurità di un testo poetico aumenta la sua probabilità di non poter essere inteso, e senza un’intesa (il gioco di parole è voluto) tra il testo e il lettore non parte il meccanismo che ci permette di entrare nel gioco, di essere coinvolti, di trovare interessante la casa, l’ambiente che ci circonda. Oltre un certo limite di oscurità l’intesa non viene trovata più da nessuno, e il testo poetico è come una casa (magari meravigliosa) di cui nessuno possiede la chiave. Un oggetto inutile, insomma.

(continua – molto molto a lungo, probabilmente)

William Blake, pagina originale dai Songs of Experience, con The Tyger A conclusione del dibattito di Pordenonelegge su fumetto e poesia (vedi qui e qui per le puntate precedenti), mi è venuto in mente una cosa che avevo scritto su Guardare e leggere (il libro, non questo blog), a proposito di una poesia che io amo moltissimo, “The Tyger” di William Blake (qui la traduzione italiana di Giuseppe Ungaretti). Certo, far passare Blake per un fumettista sarebbe eccessivo, ma l’immagine contenuta in questa pagina ha qualche aspetto in comune con le immagini del fumetto.

Andiamo per gradi. Nel corso della sua vita, William Blake è stato molto apprezzato dai suoi contemporanei come illustratore e incisore, ma pressoché ignorato come poeta. Dopo la sua morte, gradatamente, la situazione si è abbastanza ribaltata, e “The Tyger” si è affermata come probabilmente il più famoso componimento poetico in lingua inglese, ancora più citata e studiata delle incisioni del suo autore. Blake è perciò diventato, per tutti, un poeta, tendendo a far dimenticare spesso, con questo, la sua altra e già più valutata attività. Inoltre, poiché la poesia pertiene agli studi letterari e l’incisione a quelli di storia dell’arte, studiosi diversi si sono occupati delle due attività di Blake, come se fossero due mondi diversi e non comunicanti.

“The Tyger” viene perciò normalmente letta nella versione tipografica, separata dal contesto visivo in cui il suo autore l’aveva inserita per la pubblicazione, nella quale si trovava integrata, come vedete qui sopra, in un’unità di parola calligrafica e immagine (i colori sono dati a mano dall’autore sulle singole copie).

L’immagine che qui circonda il testo verbale non è, in senso stretto, un’illustrazione. L’illustrazione costituisce normalmente un commento (benché talvolta cruciale) a un testo verbale che esiste autonomamente da lei. In altre parole, il testo verbale di riferimento esiste e ha significato anche indipendentemente dall’illustrazione; e quest’ultima è una sorta di chiosa, di commento visivo. Nel fumetto, l’immagine ha invece una funzione narrativa, e non se ne può fare a meno, poiché agisce congiuntamente con la parola (quando c’è) a costruire il senso complessivo.

Esiste anche, specie nei libri per bambini, un tipo di illustrazione, meno canonica, che, pur non essendo fumetto, agisce come l’immagine del fumetto, contribuendo al senso del testo in maniera sostanziale. Potremmo dire che l’illustrazione canonica è fatta di immagini commentative, mentre quella non canonica è fatta di immagini narrative. Il fumetto, in questo senso, si costruisce attraverso una sequenza di illustrazioni non canoniche accompagnate da testi verbali (cioè immagini narrative – poi c’è dell’altro, ma per semplicità sorvoliamo).

Tornando a “The Tyger”, il problema è se dobbiamo considerare l’illustrazione che l’accompagna come canonica oppure no. Se riteniamo che la versione solo tipografica della poesia sia quella vera (come oramai assestato da tradizione) allora stiamo implicitamente considerando l’immagine che la contorna come un’illustrazione canonica, cioè un commento di cui si può anche fare a meno. Ma è davvero così?

Laggetevi ad alta voce i primi quattro versi, sottolineando gli accenti (e da questo punto di vista, Ungaretti ha davvero rovinato tutto):

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night:

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?

I primi tre versi sono (per la metrica inglese) tetrametri trocaici (accenti sulle sillabe 1, 3, 5 e 7), pressoché identici ritmicamente all’ottonario italiano; il quarto è un tetrametro giambico (accenti su 2, 4, 6 e più debole sull’8). Benché la combinazione di tetrametri trocaici e giambici sia permessa dalla metrica inglese, non si può comunque non notare la forte rottura ritmica che caratterizza l’andamento del quarto verso rispetto ai primi tre. Aggiungiamo inoltre che dopo la forte rima baciata dei primi due versi, ci si aspetta una rima altrettanto forte nei secondi due. E qui, invece, c’è solo una rima per l’occhio, una sorta di inganno, dove la medesima lettera y suona in maniera differente – un inganno a sua volta permesso dalla metrica, ma non per questo meno evidente.

Insomma, proprio sulla parola symmetry viene a rompersi per due volte la simmetria, sia in senso ritmico che rimico. Qui il semiologo che è in me inizia a drizzare le orecchie.

Ora prendiamo la parola fearful, che Ungaretti traduce con agghiacciante. Agghiacciante è una bellissima parola, che si confà molto alla tigre, però, come traduzione di fearful ha un difetto. Fearful infatti significa pauroso, che è una traduzione più debole e meno efficace, ma conserva l’ambiguità del termine inglese: pauroso (come fearful) è infatti sia ciò che produce paura che chi prova facilmente paura, cioè si spaventa facilmente.

Osservate adesso la tigre dell’immagine, quella che nelle versioni tipografiche del componimento non c’è. Vi pare più qualcosa che produce paura o qualcuno che prova facilmente paura? (tenete presente che Blake era uno che conosceva bene il mestiere di disegnatore e incisore, e quindi non ci sono dubbi sul fatto che ciò che vediamo esprima le sue intenzioni). Più che una belva feroce, questo sembra (a me) un pupazzo spaventato, e dunque pauroso nel secondo, e non nel primo senso. Solo osservando l’immagine, tuttavia, ci possiamo accorgere dell’importanza del secondo senso di fearful!

Andiamo avanti. Guardate quante volte la coda delle lettere y si allunga e piega a imitare una coda animale, a partire dall’occorrenza nel titolo stesso! Ora, perché Blake ha scritto Tyger e non Tiger? La forma di questa parola che porta la y è una forma antica e desueta già quando la poesia viene scritta; la parola normale, oggi come allora, è tiger, non tyger. Non sarà magari perché la y di Tyger è anche la y di symmetry, una parola con ben due y, e una parola chiave, come abbiamo visto (le due y di Tyger Tyger, quasi a ribadire un altro livello di simmetria)?

L’interpretazione diffusa del componimento di Blake è che si tratti di una poesia sulla creazione, in cui il poeta si stupisce del fatto che Dio, il Creatore, abbia potuto mettere insieme, creando la tigre, tanta bellezza e tanta ferocia. Ma ci accorgiamo ora, guardando la versione originale, nella quale la componente visiva gioca un ruolo decisamente importante (lo possiamo ben dire, a questo punto!) che Blake letteralmente dissemina il suo lavoro di indizi ironici: il gioco su symmetry, le code delle y, la tigre impaurita, e poi, ancora: le orecchie da gatto della g nel titolo, la minuscola nella parola he (che dovrebbe riferirsi a Dio, e che invece evidentemente non Gli si riferisce), nel verso Did he who made the Lamb make thee?, dove invece Lamb porta la maiuscola… Se non a Dio, a chi si riferisce qui Blake? Magari a qualcuno che ha fatto non the lamb, bensì the Lamb, cioè – per esempio – una poesia che porta questo titolo? Gli indizi ironici potrebbero rinviare al fatto che si sta parlando sì della creazione, ma non di quella divina, bensì di quella poetica: il poeta parla di sé, e della propria opera: Colui che ha scritto the Lamb ha scritto anche te?

Si può continuare, e rileggere tutto il testo in questo senso. Ma ci fermiamo qui. Quello che abbiamo osservato è sufficiente per capire che qui l’immagine, la componente visiva, ha una funzione narrativa proprio come succede nel fumetto, e, come nel fumetto, se non la si tiene presente non si può interpretare correttamente il testo. Quello di Blake non è un fumetto perché l’immagine è una sola, e non c’è sequenza – e, naturalmente, perché il fumetto all’epoca non esisteva ancora. Però è qualcosa di molto vicino ai poetry comics di cui siamo andati discutendo a Pordenonelegge.

Qualche anno dopo “The Tyger”, Blake sarà tra i primi poeti europei a sperimentare il verso libero. Qui sperimentava già una forma di poesia verbo-visiva, che ha bisogno del suono (nel ritmo) così come dell’immagine per essere compresa. La specializzazione accademica ci ha reso invisibile per due secoli l’innovazione di Blake.

Dettagli (15) Questo Dettaglio mi piace perché mi parla di estate. Il sole filtra in mezzo alla paglia, la geometria circolare delle decorazioni è deformata dall’uso. C’è intimità, quasi si sente l’odore.

Linee di tendenza Naturalmente anche il posto non è niente male, e il difetto di questa foto è che non sfigurerebbe come cartolina, o immagine pubblicitaria; ma quello che davvero mi colpisce e mi piace di questa figura è la singolare corrispondenza tra il profilo delle montagne e quello dei rami della tamerice.

Anche se si tratta di due serie di oggetti completamente diversi, rami e profili hanno un andamento simile, si corrispondono, disegnano grafici simili sugli assi cartesiani dell’inquadratura.

E poi mi piace perché il chiaro sta sotto, e lo scuro sopra. Le immagini, per ciascuno di noi, diventano interessanti quando mostrano, o alludono, ad aspetti del mondo differenti da quelli ovvi.

Dibattito su fumetto e poesia a Pordenonelegge 2012

Ci sono altre cose che ho detto venerdì scorso a Pordenonelegge, nel dibattito su poesia e fumetto (con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo) di cui ho iniziato a parlare nel post precedente. Cose che magari sono riuscito a dire solo in parte, perché i tempi erano ristretti, e alle quali posso dare qui una seconda possibilità di espressione.

Intanto, mi ero portato come ripasso, da rileggermi in treno, il Pasolini di Davide Toffolo, che è un libro molto bello, anche meglio di come lo ricordavo. Non è in nessun senso un esempio di poesia a fumetti, però è un bel libro di prosa fumettistica che parla di un poeta. E così mi è venuto da pensare agli interventi in versi che Pasolini pubblicava su Paese Sera negli anni Sessanta. Erano interventi politici, spesso provocatori, e quindi discutibili tanto quanto interessanti, a cui il fatto di essere in versi non aggiungeva certo qualità. Anzi, come versi davvero non erano memorabili. Niente a che spartire con Le ceneri di Gramsci.

Al di là delle opinioni politiche di Pasolini, che non sono pertinenti per il discorso che sto facendo qui, quello che c’era di interessante in quei versi era proprio il fatto che fossero versi, inseriti in un contesto in cui il verso normalmente non trova posto. Con questa operazione, Pasolini centrava due obiettivi, entrambi provocatori. Da un lato, in un contesto – come quello del giornale – in cui la parola conta solo per il significato che trasmette, l’inserimento del verso (che sottolinea invece la natura anche sonora della parola, e la storia del suo uso in contesti poetici, e quindi in cui l’aspetto formale è sempre stato importante) focalizzava l’attenzione sulla parola stessa, sulla sua retorica intrinseca – anche a costo di diminuire l’efficacia del discorso trasmesso. Dall’altro, la parola poetica, inserita in questo modo in un contesto assolutamente prosastico, perdeva di colpo gran parte della sua sacralità.

Il primo obiettivo era ovviamente quello più evidente e di maggiore impatto (non foss’altro perché i lettori di quotidiani e le persone interessate agli interventi politici sono molte di più di coloro che hanno a cuore le sorti della poesia). Ma è il secondo quello che ci interessa qui, perché è sul senso di sacralità del discorso poetico che si fonda una delle principali differenze tra poesia e fumetto. In altre parole, benché i lettori di poesia siano in Italia un’infima minoranza, il prestigio culturale di cui la poesia gode resta altissimo, almeno virtualmente – ma resta comunque molto più alto di quanto sarebbe giustificato (in una pura logica di mercato) dall’esiguo numero di lettori. Questo prestigio e questa sacralità fanno sì che chi fa e chi legge poesia si trovino a operare con i piedi di piombo sia nel fare che nel giudicare – e che, di conseguenza, sia difficile innovare davvero, al punto che ogni presunta innovazione debba essere accompagnata da fiumi di giustificazioni critiche.

Il mondo del fumetto non possiede né la stessa sacralità né un prestigio paragonabile, ma proprio per questo finisce per essere molto più vivace e in trasformazione di quello della poesia. Ci sono meno regole storicamente sedimentate, e la posta in gioco si presenta come più bassa: l’autore (e il lettore con lui) rischia meno, o almeno vive la sensazione di rischiare meno. Quando dico regole storicamente sedimentate non faccio riferimento alla metrica o al modo di usare il linguaggio; penso piuttosto a regole nel gioco di ruolo della società, in cui la poesia occupa un posto sancito dalla tradizione, con il quale ci si deve confrontare comunque (sia che lo si voglia confermare, sia che – alla Pasolini – si stia cercando di modificarlo).

Per mettere altra carne al fuoco, e capire meglio il contesto in cui si può parlare di poetry comics, non bisogna poi trascurare un’altra differenza importante, che riguarda i materiali da costruzione. La poesia fa uso di parole, cioè di un materiale che noi tutti siamo bravissimi ad utilizzare, almeno nella comunicazione quotidiana. Il fumetto fa uso di immagini disegnate, cioè un materiale per produrre il quale è necessaria una capacità che si acquisisce solo dopo un lungo training, anche ai livelli più di base.

Da un lato, quindi, il linguaggio di un testo poetico, oltre a confrontarsi con il linguaggio di tutti gli altri testi poetici, si confronta pure con l’uso quotidiano, strumentale o affettivo, della lingua. Dall’altro, il linguaggio (visivo-verbale, ma soprattutto visivo) di un testo a fumetti si confronta solo con il linguaggio visivo di altri testi, soprattutto a fumetti, ma non solo: non, in ogni caso, con un qualche materiale comunicativo quotidiano (se non per la sua componente verbale, che qui è però inserita in un contesto grafico assai più importante).

Questa non è una differenza né piccola né scarsamente rilevante. Una delle tensioni potenzialmente presenti nel testo poetico è quella prodotta dalla maggiore o minore distanza tra il suo uso della lingua e quello della prosa letteraria e quello della quotidianità. Quando si parla di fumetto, invece, si parla di un contenitore generale che contiene sia testi più prosastici che testi più poetici (nel senso che si era descritto nel post precedente), senza nessuna distinzione esplicita tra loro, e senza nessun possibile riferimento a una qualche quotidianità: non vi è possibile perciò il tipo di tensione di cui stiamo parlando per la poesia.

Il fumetto ha altre tensioni, che a sua volta la poesia non può possedere, che derivano, per esempio, dal rapporto tra parola e immagine. Non è un problema di potenzialità espressive maggiori o minori. Non si sta facendo una gara. Si stanno solo sottolineando differenze.

È anche per questo che la strada della comics poetry è difficile, per nulla scontata. Ma il fascino delle commistioni sta anche nella componente di sfida che portano con sé.

—————————————

A margine, la mia rilettura del Pasolini di Toffolo durante il viaggio ha avuto un’altra conseguenza. Mi ha riportato così presente alla mente la figura del poeta e cineasta e polemista e tutto quel che è stato, che quando, a Mestre, ho guardato le informazioni sul mio treno per Pordenone e ho scoperto che la fermata dopo la mia sarebbe stata Casarsa, ho avuto un fremito. Casarsa, fino a quel momento, era stato per me soltanto un nome, quello mitico del luogo friulano di Pasolini, della sua esperienza come maestro e delle sue prime poesie. Insomma, un luogo letterario, un luogo simbolico.

Non che dubitassi della sua esistenza, certo; però, trovarmelo spiattellato lì, prosaicissimamente, sull’orario ferroviario, insieme con l’informazione implicita che avrei potuto allungare appena un poco il mio viaggio e ritrovarmi là, come fa lo stesso Toffolo personaggio di se stesso che va a cercare le tracce del poeta… insomma, vedermi quel nome calato di colpo nel mondo normale è stato davvero per un attimo qualcosa di inquietante – quasi come incontrare oggi il signor Pasolini di persona, nonostante sia morto nel 1975, quando appena l’avevo visto a un convegno, a Bologna, tanto tempo fa.

24 Settembre 2012 | Tags: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, poetry comics, semiotica, Winsor McCay | Category: comunicazione visiva, estetica, fumetto, poesia, semiotica |  Winsor McCay, Little Nemo, tavola del 22.10.1905 Venerdì scorso, a Pordenonelegge, ho discusso con Lello Voce, Claudio Calia e Davide Toffolo di “La poesia a fumetti”. Ecco, più o meno, (almeno in parte) quello che sono andato a dire.

Credo che per discutere su questo tema si debba fare chiarezza su alcuni aspetti, relativi da un lato alla letteratura verbale e dall’altro alla letteratura a fumetti. Una prima osservazione, preliminare (ma su cui tornerò alla fine), riguarda il fatto che siamo abituati a considerare il campo della poesia come un sottocampo della letteratura verbale; un sottocampo che si contrappone a quello della prosa, di modo che assumiamo di solito che il campo della letteratura verbale sia diviso in poesia e prosa. La letteratura verbale può essere divisa anche in altri modi, e alcuni tra questi hanno un corrispondente anche per i fumetti (per esempio le divisioni per generi, o per formati di pubblicazione); ma nel fumetto non esiste una distinzione analoga a quella tra poesia e prosa. Forse per questo parlare di poesia a fumetti può suonare strano.

Ma cosa distingue la poesia dalla prosa? Una risposta facile, che va nella direzione giusta pur essendo imprecisa, è che la poesia è caratterizzata dalla presenza del verso. La risposta è imprecisa perché esiste anche la cosiddetta poesia in prosa, che resta poesia facendo a meno del verso, e la poesia concreta, che è una forma puramente visiva di poesia… Tuttavia la risposta va nella direzione giusta perché l’insistenza sul verso mette in luce una caratteristica che la poesia ha sempre, che molto spesso si esprime attraverso il verso e il suo uso, ma che si esprime anche in altri modi, persino quando il verso non c’è.

Quello che distingue la poesia dalla prosa è insomma una differente attenzione verso il cosiddetto aspetto formale, cioè verso il modo in cui il testo (orale, scritto, visivo che sia) si presenta, indipendentemente dal significato delle parole che usa, o anche solo indipendentemente dal discorso o dal racconto che le parole sembrano trasmettere. Nella prosa, in altre parole, la parola è trasparente, nel senso in cui gli informatici usano questo termine: nel leggere prosa, cioè, ci focalizziamo sul significato delle parole, su ciò a cui rimandano, sul discorso che esse costruiscono, e non percepiamo se non funzionalmente la forma stessa della parola (la sua forma visiva o sonora). Questo è così vero che, nel riportare la prosa, tolleriamo più facilmente le parafrasi o le sostituzioni con sinonimi. Certo, non è vero del tutto; e la parola non è mai del tutto trasparente: però possiamo considerare la prosa come quell’ambito letterario in cui la parola tendenzialmente lo è.

In poesia, la parola è al contrario molto opaca. Continua certo a rimandare al suo significato, ma chiede al lettore di essere percepita anche di per sé, e per le relazioni visive e/o sonore che ha con le parole circostanti. Ho usato anch’io, prima, la parola formalismo, ma è una parola fuorviante, a cui bisogna fare molta attenzione: non c’è qui in gioco, infatti, una forma che si vorrebbe contrapporre a una sostanza; ci sono piuttosto due forme semiotiche (o se preferite due sostanze) dal funzionamento differente. Da un lato c’è la forma linguistica, in cui dei simboli (le parole) rimandano convenzionalmente a dei significati secondo delle regole di correlazione altrettanto convenzionali (salvo che l’uso e il contesto agiscono comunque pesantemente anche qui); dall’altro c’è quella che potremmo chiamare la significazione naturale, quella stessa per cui le cose del mondo e la loro organizzazione non sono mute per noi, perché l’esperienza ce le ha riempite di significato.

Quando io entro in una città che non conosco, per esempio, sono comunque in grado di dar senso a moltissime cose: riconosco case e strade, distinguo gli edifici pubblici da quelli privati, gli spazi per i pedoni da quelli per le auto, gli edifici storici da quelli nuovi, e così via. La città è uno spazio fin dall’inizio pieno di senso, e questo senso aumenta a mano a mano che la conosco meglio.

La forma sonora e/o visiva di una poesia è come lo spazio di una città: è concreto ed esiste; non è stato costruito principalmente per comunicare qualcosa (anche se è fitto di segnali impliciti, oltre a quelli espliciti) ma per essere utilizzato, e quindi a questo scopo deve essere comprensibile, rimandando allo spazio di tante altre città preesistenti. La forma di una poesia è un luogo da vivere, che ha una vita significativa autonoma dai contenuti del discorso che la poesia trasmette. La poesia, rispetto alla prosa, è una forma di letteratura che mette molto più in evidenza questi aspetti di carattere ambientale, indipendenti dal discorso o racconto che le sue stesse parole trasmettono.

Osserviamo adesso la tavola di Little Nemo riportata qui sopra. Non posso dire che questa attenzione alla forma della gabbia grafica si manifesti qui storicamente per la prima volta (o meglio per la seconda, la prima essendo stata la settimana precedente – visto che questa è la seconda tavola della serie), perché per dirlo con certezza dovrei conoscere tutto quello che è stato pubblicato nei dieci anni precedenti di vita del fumetto. Ma questa è certamente la prima volta importante, la prima volta che ha lasciato il segno nella storia del fumetto.

Quello che è interessante, in questa tavola, è che la costruzione grafica non si risolve in una tecnica per raccontare meglio la storiella del sogno di Nemo (che le immagini permettono di ricostruire con una certa facilità, non meno di quanto facciano le parole della prosa verbale). Certo questo comunque lo fa: la divisione della prima striscia in tre zone fa percepire con più forza lo scorrere del tempo tra l’ordine del re e la risposta del maggiordomo; la ripetizione dell’inquadratura nella seconda striscia enfatizza la discesa del letto e prepara la discesa per le scale delle vignette successive; nel seguito della pagina, l’abbassarsi della base delle vignette corrisponde alla discesa di Nemo nella foresta dei funghi, mentre il conseguente successivo abbassarsi del tetto delle immagini contribuisce all’effetto di schiacciamento. La costruzione grafica aiuta davvero – e come! – l’efficacia del racconto.

Tuttavia c’è dell’altro: la struttura verticale in basso e orizzontale in alto ricorda delle forme architettoniche (colonne e architrave) continuamente riecheggiate anche nelle immagini; la scala delle vignette rimanda – invertita – alla scala del palazzo del re; la struttura con orizzontali e verticali rimanda a quella delle prime pagine dei quotidiani (testata e colonne di testo). Ci sono una grande quantità di echi visivi che esistono indipendentemente dalla storia che viene raccontata, e che mi fanno immediatamente rendere conto che Little Nemo è diverso da qualsiasi fumetto che si sia realizzato prima. Prima di allora (e naturalmente anche nella maggior parte dei fumetti successivi) l’organizzazione visiva, planare, è in larghissima misura funzionale a esprimere meglio il racconto, proprio come le parole nella prosa. In Little Nemo, viceversa, e in un certo insieme di opere a fumetti successive, l’organizzazione visiva gioca contemporaneamente su due campi, dei quali l’uno autonomo (“formale”) e l’altro funzionale alla storia: in questo senso, Little Nemo potrebbe essere definito “poesia”, in quanto contrapposto – per esempio – a Tintin, come esempio di ottima prosa.

Nella letteratura verbale, l’opposizione poesia/prosa è antichissima, ha radici storiche profonde e una tradizione molto forte. Ma in quella a fumetti non ci sono state vere ragioni per creare un’opposizione analoga, e il campo è rimasto fluido. Che cosa vuol dire allora, fare poesia a fumetti? Forse non basta prendere un testo poetico e aggiungergli delle immagini. Forse non serve avere un testo poetico per aggiungergli delle immagini. Magari bisogna lavorare più da dentro, pensare a un ambiente visivo che abbia senso come tale; e che come tale sia già interessante, ancora prima di quello che andrà poi a comunicare. Pensare a una sorta di metrica visiva, ovvero un sistema di rimandi, una struttura plastica, che mentre è anche funzionale al racconto, possiede un senso autonomo, più relazionale che referenziale.

(prosegue, spero)

Dettagli (14) Il punto di questo Dettaglio, direi, sono le righe quasi orizzontali, quasi regolari, dell’acqua, contrapposte (ma solo in parte) ai rami con le foglie, mentre i rami spogli tendono pure loro all’orizzontalità, seppure in maniera meno estrema. E poi c’è la sfumatura dal chiaro allo scuro, andando verso l’alto a destra, a cui corripondono anche i colori dei rami spogli, tesi l’uno verso l’altro un po’ come la mano di Adamo e quella di Dio in un affresco che ha una certa notorietà.

Si intuisce un mondo, riflesso nell’acqua, ma troppo vagamente…

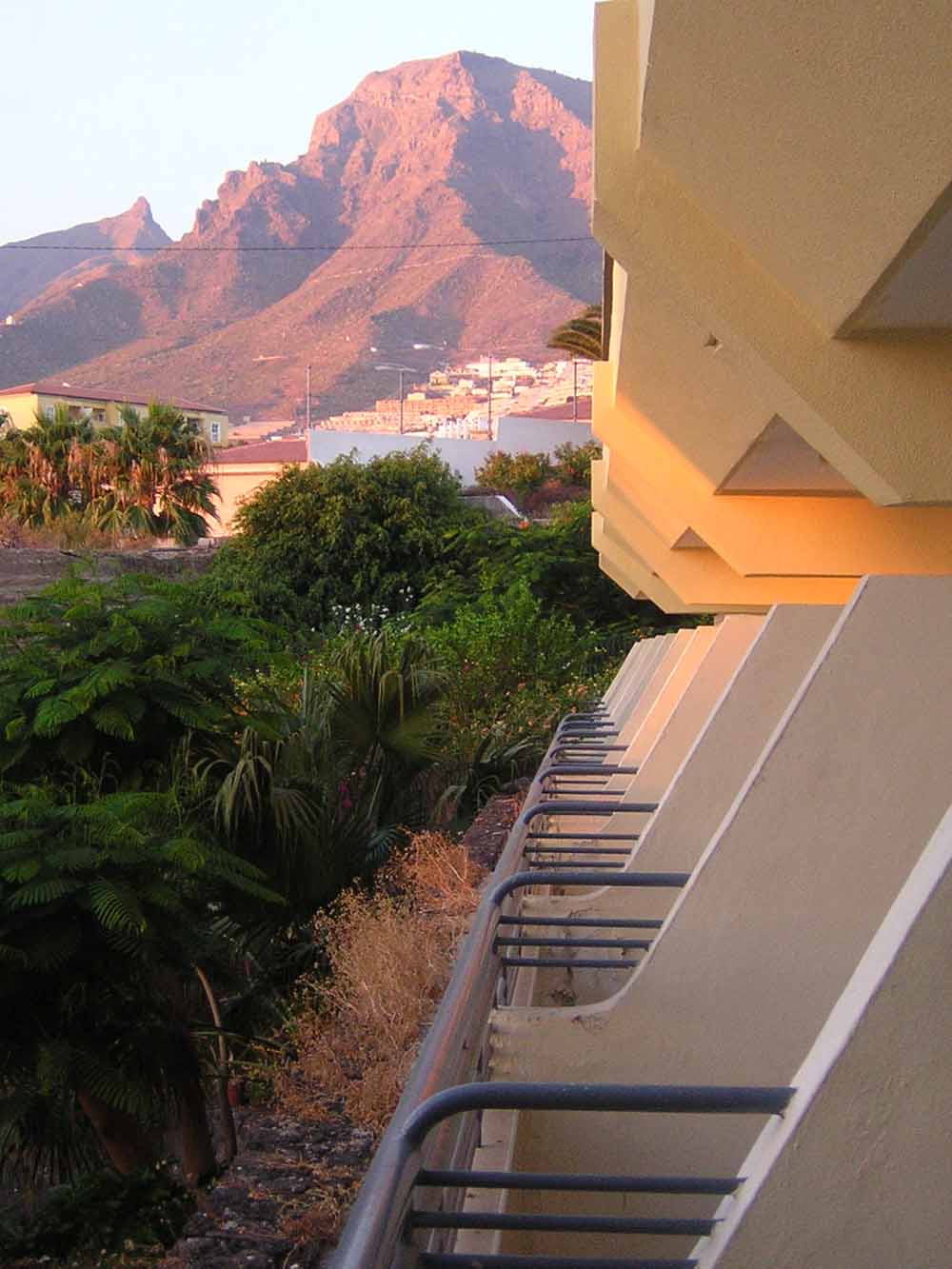

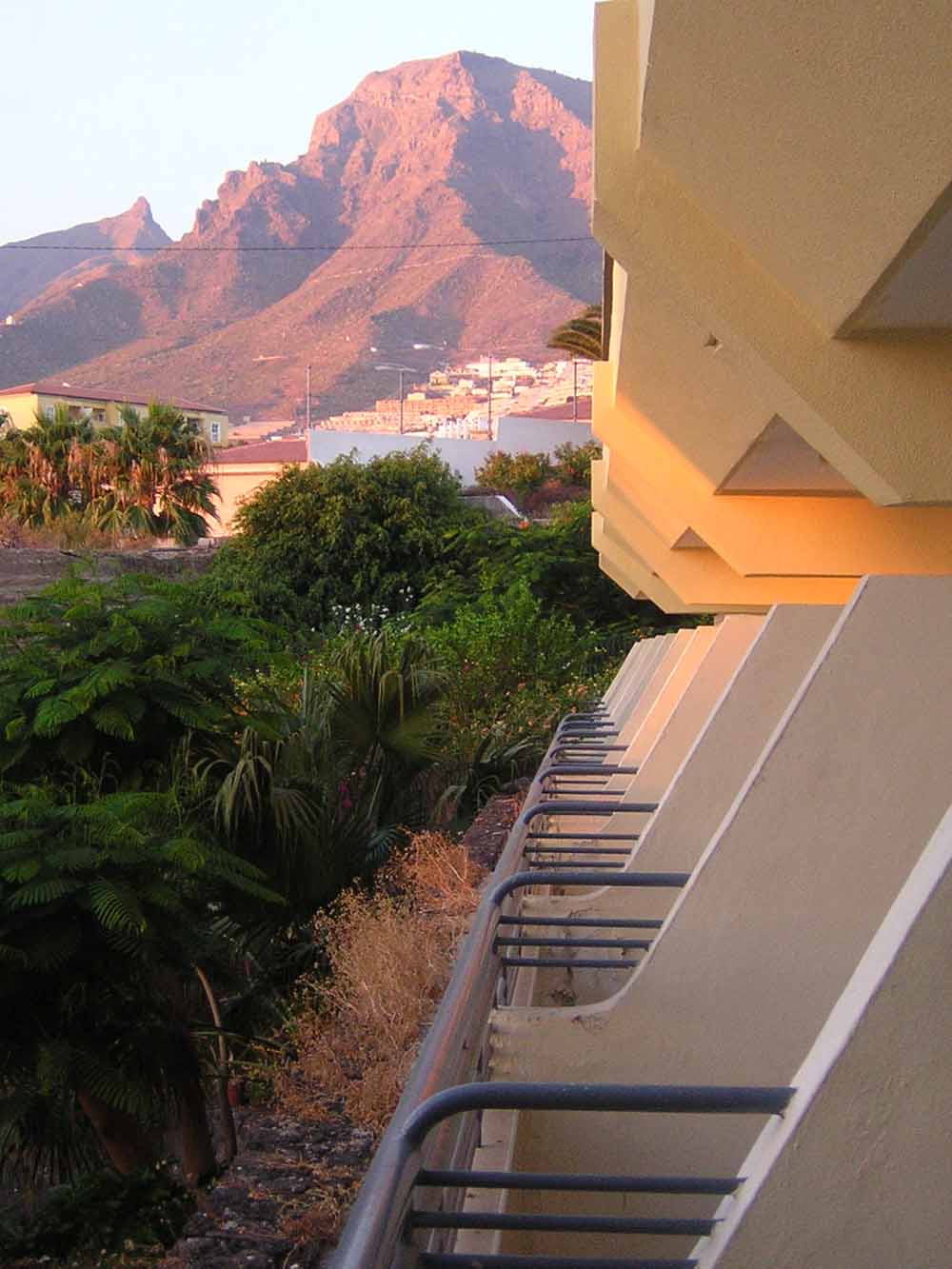

Balconi e montagne Capisco benissimo che questa foto (presa qui) possa non piacere. Anche il luogo specifico da cui è stata presa è piuttosto abominevole (come mostra chiaramente la veduta aerea in Google Maps), ma quello che c’è attorno è tutt’altro che privo di interesse. A me, di questa foto piace la corrispondenza tra le linee di luce e ombra della montagna e quelle dei balconi, che in qualche modo nega la prospettiva forte di questi ultimi.

A destra la regolarità, un po’ stolida, dell’architettura alberghiera; e a sinistra qualcosa che ora le corrisponde stranamente, e ora no. E la foto è comunque divisa in quattro…

19 Settembre 2012 | Tags: Milo De Angelis, poesia | Category: poesia | DONATELLA

La danza fiorisce, cancella il tempo e lo ricostruisce

come questo sole invernale sui muri

dell’Arena illumina i gradoni, risveglia insieme agli anni

gli dei di pietra arrugginita. “C’è Donata De Giovanni?

Si allena ancora qui?” “Come no, la Donatella,

la velocista, la sta semper da per lé.”

Mi guardava fisso, con l’antica dolcezza milanese

che trema lievemente, ma sorride. “Eccola, guardi,

nella rete del martello… la prego… parli piano…

con una mano disfa ciò che ha fatto l’altra mano.”

“Chi è costui? Un custode, un’ombra, un indovino…

quali enigmi mi sussurra?” Si avvicinò

a Donata, raccolse una scarpetta a quattro chiodi.

“La tenga lei, signore, si graffia le gambe…

… povera Donata… è così bella… Lei l’ha vista…”

“Forse il punto luminoso della pista

si è avvitato a un invisibile spavento, forse

quest’inverno è entrato nella gola insieme al cielo:

era sola, era il ventuno o il ventidue gennaio

e ha deciso di ospitare tutto il gelo”

“O forse, si dice, è successo quando ha perso

il posto all’Oviesse, pare che piangesse

giorno e notte… per non parlare di suo padre…

i dottori che ha chiamato… mezza Milano”

“Io, signore, sbaglierò, le potrà sembrare strano

ma dico a tutti di baciarla, anche se in questo

quartiere è difficile, ci sono le carcasse dell’amore

c’è di tutto dietro le portiere. Sì, di baciarla

come un’orazione nel suo corpo, di baciare

le ginocchia, la miracolosa forza delle ginocchia

quando sfolgora agli ottanta metri, quasi al filo

e così all’improvviso si avvera, come un frutto”

“Lo dica già stasera, in cielo, in terra, dappertutto

lo dica alle persone di avvicinarsi: ne sentiranno

desiderio – è così bella – e capiranno che la luce

non viene dai fari o da una stella, ma dalla corsa

puntata al filo, viene da lei, la Donatella.”

da Biografia sommaria, di Milo De Angelis, 1999

Ho riletto questa poesia nel corso del dibattito su De Angelis seguito al post di poesia2punto0 di cui ho già parlato due settimane fa. C’era chi la citava in quanto inserita in un’antologia scolastica, e chi la irrideva come esempio di patetismo. Una bella citazione da Manacorda faceva osservare come Biografia sommaria sia in ogni caso un’opera di passaggio, non del tutto riuscita; testimonianza comunque di un processo di trasformazione dell’autore.

Non è certo tra le mie poesie preferite di De Angelis. A una prima superficiale lettura sembra davvero trasudare sentimentalismo e patetico, e giustificare le accuse di patetismo (seminascosto dalla difficoltà interpretativa, nei versi delle raccolte precedenti, ma impossibile poi da nascondere qui, dove il discorso si è fatto più semplice). Se si ha un partito preso contro De Angelis, si può anche dar credito a una lettura così banale – ma bisogna proprio, mi pare, arrampicarsi sugli specchi per sostenere un simile livello di sempliciotteria in un autore che non è mai apparso per nulla sempliciotto.

Non ci vuole molto per accorgersi infatti che in questo ritorno delle rime frequenti, al posto giusto, echeggiano non solo il sentimentale, ma anche il luogo principe del sentimentale nell’espressione poetica in lingua italiana, cioè il melodramma. È infatti proprio nel melodramma che la rima bella-stella-Donatella avrebbe la sua casa più propria.

Tuttavia, non solo De Angelis non scrive per il Donizetti del momento, ma non sembra aver avuto molte inclinazioni nei confronti del melodramma, né prima né dopo Biografia sommaria. Il che ci fa sospettare che ci possa essere un’intenzione ironica nelle sue parole. Non ironia nei confronti del dramma della Donatella, che è autentico e sentito, ma nella possibilità di esprimerlo in poesia senza diventare patetici.

E questo ci rimanda all’altra eco che si sente in questi versi, che è quella (a sua volta ironicamente melodrammatica) di Guido Gozzano, nella cui poesia il sentimento e i toni patetici non mancano affatto, ma sono l’oggetto di uno sguardo distaccato e smagato, che non riesce a non vederne i limiti e la natura, appunto, patetica (nel senso più corrente del termine). Ma d’altra parte non riesce nemmeno a fare altro, condannato in tutta la sua produzione a parodiare l’universo in cui lui stesso vive, perché non ce n’è uscita.

Tuttavia, è proprio questa natura discorsiva e costruita razionalmente del suo discorso che rende Gozzano così apprezzato da Edoardo Sanguineti, il quale fa osservare che, pur di sottrarsi al sublime dannunziano, Gozzano si condanna volentieri a questa medietà borghese, a questo patetismo ironico ma senza scampo.

Ora, a cosa o chi si vuole sottrarre il De Angelis di “Donatella”? Forse al proprio stesso sublime, a quello della sua produzione precedente, a quello delle proprie stesse (spesso magnifiche) grandi oscurità. Ci sarà anche Cucchi di mezzo (come di nuovo suggerisce Manacorda) e la sua vena narrativa, ma De Angelis, molto più di Cucchi, è sempre stato un poeta di emozioni – e continua a esserlo qui come continuerà nelle (migliori) raccolte successive.

Io credo che sia questo il punto, e il modo di trovar senso a questo componimento non tra i più riusciti di De Angelis. È, insieme con diversi tra quelli che lo accompagnano in quel volume, l’esperimento di un diverso modo di avvicinarsi all’emozione, senza cadere nel patetico, rendendo – alla Gozzano – il patetico stesso una parte del discorso. È un messaggio al sublime – compreso quello delle avanguardie, che si esprime in loro in altro modo, ma non è meno presente. Non è certamente la vena migliore di De Angelis, e io non l’avrei messo come esempio in un’antologia scolastica (testi ugualmente godibili dagli studenti, ma molto più interessanti, si trovano con facilità, per esempio, in tutto Tema dell’addio – ma magari non era ancora stato pubblicato quando l’antologia è nata); se non altro perché un quindicenne non ha nessuna chance di cogliere certe sottigliezze (sottigliezze che, a quanto pare, nemmeno vari lettori adulti di poesia arrivano a cogliere).

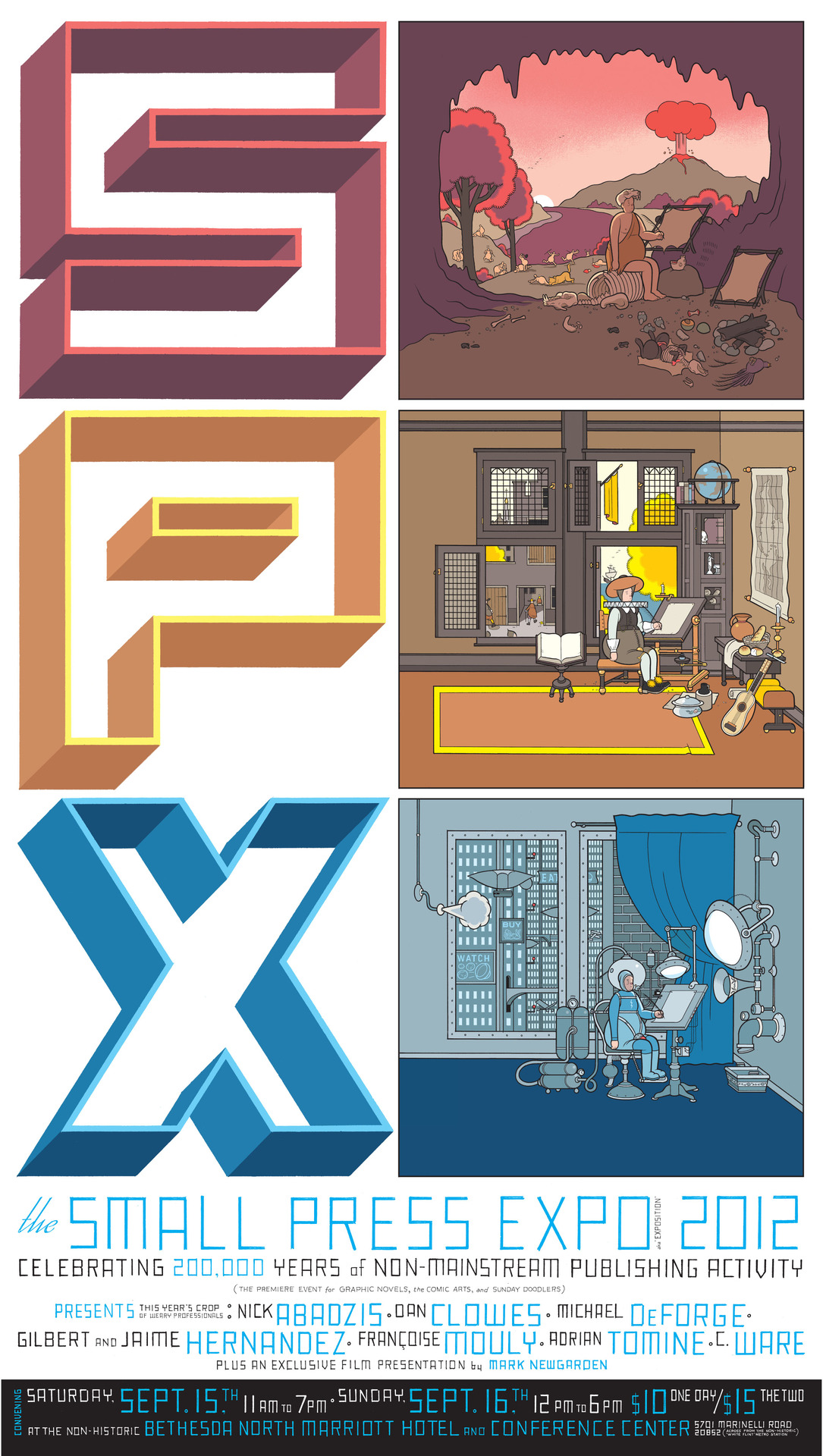

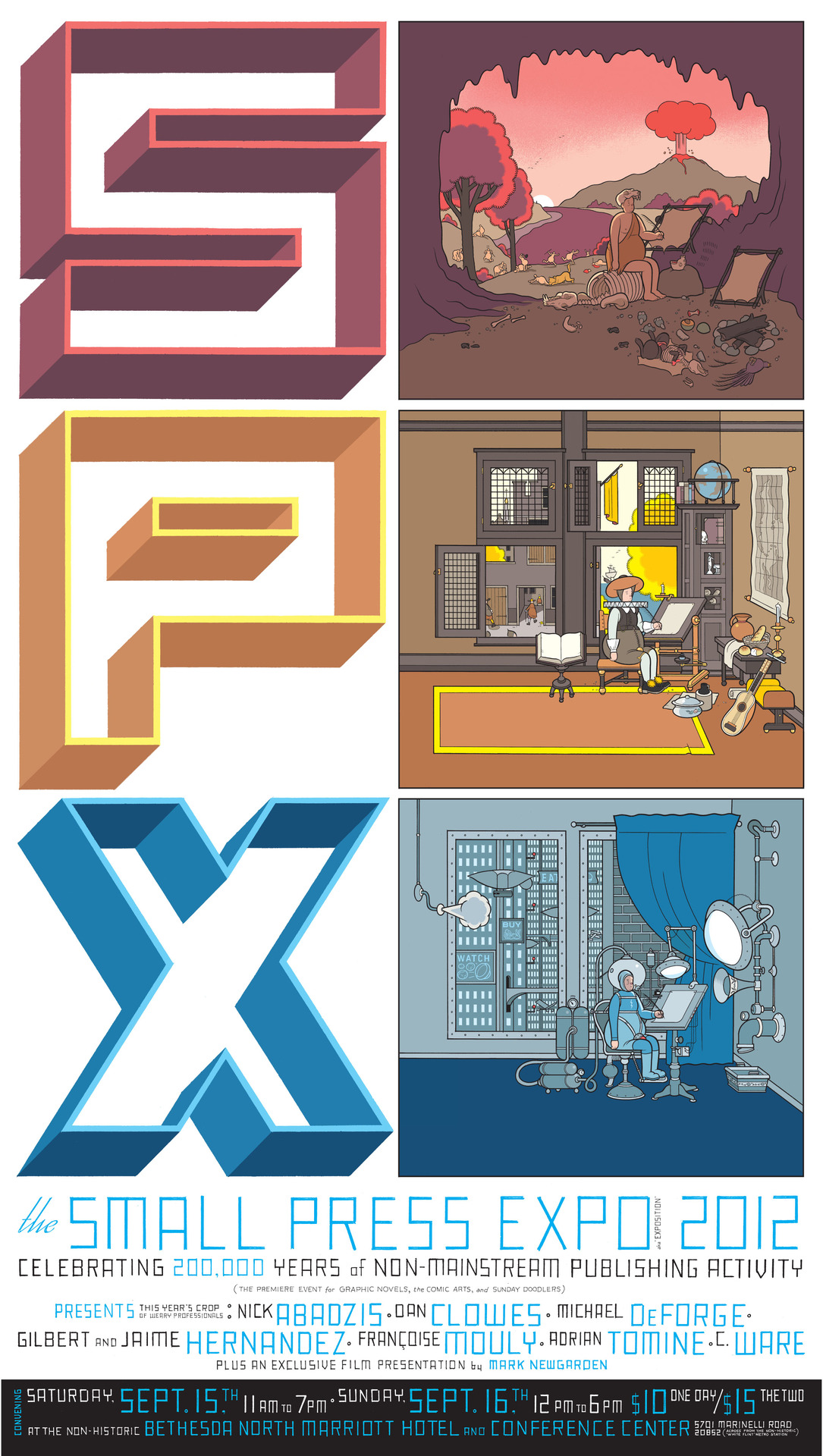

Chris Ware – SPX 2012 poster Sono debitore a un post di Luca Boschi per la conoscenza di questo bellissimo manifesto di Chris Ware.

Lo riporto qui non solo per diffonderlo, ma anche per condividere una piccola riflessione che mi ha stimolato l’illustrazione centrale, quella ambientata in una stanza olandese del Seicento (mappa geografica appesa alla parte, liuto appoggiato e altri oggetti in giro fanno pensare a un riferimento a Jan Vermeer).

Credo che con tutta l’ironia (raggelata ma efficacissima) di Ware, questa immagine spieghi con un solo sguardo perché Mondrian non poteva che essere olandese. Qui ci sono, nella stessa immagine parodistica, gli stilemi di Mondrian e quelli di Vermeer, e gli uni si leggono inevitabilmente attraverso gli altri.

Inoltre, Ware rivela qui il suo grande debito nei confronti di Joost Swarte, e si rivela per quello che è, un olandese honoris causa, diciamo. Capisco di colpo perché amo Chris Ware, e allo stesso tempo mi infastidisce: sono gli stessi sentimenti che mi suscita la pittura di Mondrian. Qualcosa di (genialmente ed efficacissimamente) troppo cerebrale.

La differenza tra Mondrian e Ware è però che il primo credeva non solo nel funzionalismo, ma persino in una sua versione particolarmente estrema. Per il secondo, invece, il funzionalismo è pura alienazione, ma ci viviamo inevitabilmente dentro (e sotto questo aspetto sto di sicuro dalla parte di Ware). Poi, l’emozione spira forte in realtà in entrambi gli autori: bisogna solo capire dove scavare, e scavare parecchio.

Dettagli (13) Stessa situazione di due settimane fa, però qui l’onda è colta diversamente, in modo da mostrare tutta la varietà delle sue tonalità di bianco. Che cos’è che fa percepire il dinamismo, qui, mentre nell’altra foto tutto sembrava immobile? Magari il semplice fatto che qui il soggetto è immediatamente riconoscibile (e sappiamo quanto un’onda si muova!), oppure la configurazione a raggiera, dall’angolo in basso a destra verso l’alto e la sinistra, che evoca l’idea dell’esplosione.

Piccioni sul pentagramma Magari la si può pure suonare.

(presa qui)

Caro Marco Giovenale

voglio rispondere qui a una serie di questioni da te aperte nel tuo post del 25 agosto “scritture di ricerca: dopo il paradigma” (anche riproposto in versione più breve il 10 settembre su punto critico). Rispondo da qui perché i commenti da te sono chiusi, perché avrei comunque troppe cose da dire per rinchiuderle nello spazio di un commento, e perché – su sponde per certi versi opposte – mi ritrovo a guardarmi attorno su percorsi che mi paiono simili a quelli che lasci trasparire dal tuo intervento, cogliendo l’occasione per un chiarimento anche a me stesso su alcuni concetti.

In primo luogo, una precisazione doverosa su polemiche passate, rispetto al cambio di paradigma (per esempio, qui da me, e su Nazione Indiana). Se lo posizioni nei primi anni Sessanta, cioè agli inizi della Neoavanguardia italiana, non ho nulla da obiettare. D’altra parte, quello è il periodo in cui i cambi di paradigma di sprecano, nella cultura occidentale: solo per citarne alcuni a me cari, la musica colta ha attraversato Darmstadt da pochissimi anni, e quella di ascolto più diffuso sta incontrando la nascita del Rock e dei Beatles (una via senza ritorno); gli studenti si stanno politicizzando e di lì a poco ci sarà Berkeley e il maggio parigino; il fumetto inizia timidamente (specie in Francia e in Italia) a rivolgersi a un pubblico colto.

Tutti questi cambiamenti rispecchiano evidentemente l’assunzione diffusa di una trasformazione sociale, e potrebbe essere benissimo – come dici tu – “la sovrapposizione di due onde sonore contrapposte nella storia – distruzione e ricostruzione (guerra e “boom”)”; ma evidentemente anche – e credo che me lo concederai facilmente – le peculiari caratteristiche di questa ricostruzione, con l’apertura radicale (e quasi improvvisa) di una società mediatizzata e di massa.

In secondo luogo, ti ringrazio perché mi hai fornito l’occasione per rileggere il saggio di Eco che citi (“Del modo di formare come impegno sulla realtà”, uscito su Il Menabò nel 1962, poi in Opera aperta), che avevo letto troppi anni fa, e troppo presto; e perché mi hai costretto, per risponderti, ad andarmi a cercare il saggio di Lacan (Dei nomi del padre, che contiene anche il saggio del 1953 “Simbolico immaginario e reale”) che non conoscevo nello specifico, anche se giro da tempo attorno a quegli stessi temi lacaniani attraverso altri scritti.

Ed ora veniamo al punto, anzi ai punti – sempre considerando che le tue non sono tesi scolpite nel marmo (mi pare di capire), bensì proposte; e come tali le discuto, pregando chi mi legge di considerare allo stesso modo quello che scrivo qui.

Ecco, quindi, la premessa lacaniana del tuo intervento, che trovo, devo dire, un po’ pretestuosa. Capisco bene la posizione di Lacan, pur espressa con la sua solita indelicatezza, che lamenta il fatto che il paziente voglia, in qualche modo, sostituirsi all’analista, cercando di analizzare da sé le proprie esperienze. Tuttavia non capisco affatto come si possa in qualsiasi modo avvicinare la relazione (psico)analitica alla relazione autore-lettore, se non magari sul solo piano del narcisismo (dell’autore che vuole sostituirsi al lettore, così come del paziente che vuole sostituirsi all’analista). Tuttavia, la medesima accusa di narcisismo potrebbe essere rivolta anche all’autore che si esprima con strutture linguistiche e/o concettuali del tutto proprie, e pretenda (narcisisticamente) che il suo pubblico (che non è un terapeuta raffinato, non è pagato per farlo, e non è Lacan, con il suo acume e la sua cultura) lo segua, lo intenda, o perlomeno si sforzi di farlo. Narcisismo per narcisismo, non so quale sia peggio, visto che ambedue questi autori (il tuo e il mio narciso) ignorano evidentemente alcuni fatti di linguaggio piuttosto basilari.

Poi, in quello che segue nel tuo intervento mi ritrovo abbastanza, a parte alcuni accostamenti che mi paiono davvero forzosi, come quello tra il suicidio di Vittorio Reta nel 1977 e l’uscita della Parola innamorata nel ’78, o (idem) quello tra il suicidio della Rosselli e l’uscita nel ’96 dell’antologia dei “cannibali”. Ma le prendo come provocazioni evocative, e magari un po’ nostalgiche.

Piuttosto, è proprio là dove parli di Amelia Rosselli che la mia attenzione si è improvvisamente risvegliata, per esempio là dove dici “Rosselli era soggetto (oscuro) di scrittura (oscura), brutalmente sintetizzando: un je (quasi) senza moi.” Questo mi piace molto, mi ci ritrovo, lo pensavo anch’io, ma indubbiamente l’uso dell’antinomia lacaniana rende molto più chiara la cosa.

Credo che valga la pena di andare maggiormente in profondità, non tanto su Rosselli (già lo faccio parecchio in un saggio sulla metrica della poesia italiana recente, in uscita tra poco su L’Ulisse) quanto in generale sulla questione della lirica e dell’io. L’ipotesi (ed è davvero un’ipotesi, perché sto scrivendo senza avere troppo chiaro a che conclusioni arriverò) è che la distinzione lacaniana tra je (il “soggetto inconscio”, soggetto del desiderio e delle pulsioni) e moi (la sovrastruttura costruita socialmente in cui riconosciamo noi stessi, inevitabile ma inevitabilmente fittizia – una finzione di cui non si può fare a meno per esistere, insomma) possa gettar luce su cosa si intende con espressioni quali “riduzione dell’io”, “dopo la lirica” ecc.

Mi sembra abbastanza evidente che l‘io di cui si parla nei dibattiti attuali sulla poesia dovrebbe essere il moi, non certo il je, cioè la sovrastruttura apparentemente coerente con cui ci rivolgiamo al mondo: siccome questa sovrastruttura è costruita a partire da questo stesso mondo che ci circonda, un certo accordo tra moi e mondo circostante sarebbe dunque garantito. Una delle tesi del nuovo paradigma (dagli anni Sessanta a oggi) dovrebbe essere dunque che va smascherata la natura fittizia del moi, in quanto sodale a una natura fittizia e costruita del mondo circostante. Poiché (lacanamente, ma non solo) il linguaggio (nietzschianamente, ma non solo) è il principale garante di questa apparenza di coerenza, il linguaggio va decostruito, e tanto peggio se questo produce delle difficoltà di comunicazione: la facilità di comunicazione non è che un’altra delle illusioni che tengono insieme il moi e il mondo circostante! Si tratta (riferimenti lacaniani a parte) grosso modo di una delle tesi esposte da Eco nel 1962 nel saggio da te ricordato, e che ho citato sopra.

Le cose, però, come sempre, non sono così semplici. Intanto il moi c’è, e non se ne può fare a meno, anche se è un’illusione. L’idea che se ne possa sollevare la coperta per vedere la realtà che si trova sotto è a sua volta una illusione; per bene che vada vi si troverà infatti un altro moi, magari più complesso e (forse) meno narcisistico, auspicabilmente meno tormentato (se si tratta del moi di un paziente che si rivolge a un terapeuta). Si tratta del paradosso dello “schema concettuale alternativo” portato in luce da Donald Davidson e sottolineato da Richard Rorty (in Conseguenze del pragmatismo, mi pare): lo “schema concettuale alternativo” è solo una possibilità virtuale, visto che non possiamo concepirlo che nei termini del nostro proprio sistema concettuale. Però, certo, il nostro sistema concettuale può cambiare: ma allora siamo noi stessi che cambiamo, e il nuovo sistema concettuale non è più alternativo; è semplicemente, adesso, il nostro, e ci siamo dentro, e magari leggiamo nei suoi termini quello dentro cui vivevamo prima – ma non possiamo tornare indietro, o, peggio, saltare un po’ di qua e un po’ di là per comparare i due punti di vista.

Però, si dirà, la poesia non è filosofia, e non deve spiegare, ma solo esprimere, o meglio, direi io, far vivere al suo lettore una certa condizione. Allora vogliamo dire che se la poesia non fa vivere al suo lettore una certa condizione di problematicità del moi, si tratta di poesia inautentica, falsa? Mi sembra una conclusione eccessiva, che presume che la poesia debba avere sempre a che fare con i massimi sistemi (di questo ho parlato ampiamente in un post della scorsa settimana), e che sia comunque vincolata a dire sempre il vero al livello più profondo possibile, assumendo che il livello più profondo possibile sia quello del rapporto tra je e moi. Potrei aggiungere che quando mi trovo di fronte a una poesia riuscita, fosse anche il prototipo petrarchesco della lirica, un certo superamento del moi è comunque presente, se solo si va oltre, nell’interpretazione, al significato letterale delle parole; perché è la forma stessa della composizione a richiamare qualcosa che non riguarda strettamente l’io. Poi, certo, il tipo di strutture di riferimento che un sonetto di Petrarca richiama è abbastanza diverso da quello delle nostre – anche se non del tutto. Una certa parte di verità gli rimane anche per noi; altrimenti non avremmo alcun modo di apprezzarlo.

Ma restiamo sul punto, e assumiamo che, se pure la tematizzazione della finzionalità del moi non sia indispensabile, certo per la poesia del nuovo paradigma essa è importante, e va tenuta in posizione centrale. Anche a queste condizioni, resta comunque la questione del quasi, nel senso in cui la poesia di Rosselli è un je (quasi) senza moi. Dal quasi, evidentemente, non si scappa, per le ragioni dette sopra. Di conseguenza, qualsiasi destrutturazione è, implicitamente, una nuova strutturazione.

Io credo (sottolineo io; non so cosa ne pensasse Lacan in proposito) che nella cultura occidentale il moi individuale si sia molto rafforzato negli ultimi due secoli, contestualmente al trionfo della ragione positiva (e poco importa che Kant avesse già dimostrato nella sua prima Critica l’insostenibilità razionale dell’idea di Io – insieme a quelle di Mondo e di Dio), e all’indebolimento delle strutture sociali tradizionali, molto più collettive e comunitarie di quelle moderne. La messa in crisi del moi in poesia diventerebbe perciò un tema caldo solo nella modernità, nel momento in cui questa sovrastruttura diventa sovrabbondante – e al tempo stesso vanno in crisi tutte le Weltanschauung globalizzanti, a partire dalla ragione logica stessa (Gödel docet).

Ma credo anche che la prima conseguenza storica (nel nostro campo) di questo predominio del moi sia stato il predominio della lirica in poesia, a danno degli altri generi tradizionali. Sino al punto che qualsiasi epica pensabile oggi è comunque epica di individui, un’epica lirica, come ne “La ragazza Carla”. Paradossalmente, persino la centralità del tema della riduzione dell’io in poesia è espressione della centralità dell’io, del moi. Lo potremmo pensare come un tentativo, consapevole della propria impossibilità, di guardare sotto la superficie del moi, da apprezzare come tentativo eroico, e non per quello che (non) troverà. Una sorta di convivenza della letteratura con la modalità del labirinto, facendosi magari labirinto a sua volta (tanto per chiudere il cerchio con l’altro critico che tu stesso citi, cioè Calvino).

Comunque sia, Amelia Rosselli riesce in qualche modo a costruire l’impressione di una destrutturazione del moi. L’impressione conta: magari, lavorandoci sopra, troverò la coerenza nascosta nel suo sistema. Ma intanto l’impressione di scarsa strutturazione del moi c’è già stata, e ha già agito su di me, il suo lettore.

Amelia Rosselli, tuttavia, non scrive in maniera incomprensibile. Elimina o trasforma dei nessi, ma ne conserva altri. Scrive, insomma, in maniera da risvegliare continuamente la mia curiosità, e mi spinge ad andare avanti, e ad accorgermi, in qualche modo vivendola, della sua difformità.

Molti testi di scrittura di ricerca non sono capaci di fare questo: mi si pongono davanti, semmai, come rebus, e si aspettano che sia io a essere interessato a loro, senza fare nulla per venire verso di me. Sappiamo bene come quello dell’interpretazione sia un campo strano: la Qabbala stessa ci insegna come da qualsiasi sequenza di lettere e/o numeri si possano ricavare un’eternità di significati differenti. Se quello che mi piace è avere un testo che non mi sveli dove sta andando, affinché sia io (lettore) a trovarlo, basta seguire l’indicazione data a suo tempo da Tristan Tzara, costruendo una poesia con le parole estratte a caso da un sacchetto. Ne ricaveremo certamente un testo che sembra esprimere un je (quasi) senza un moi.

Quello che io trovo interessante nella poesia di Rosselli, viceversa, non è che sia stata capace di destrutturare (in parte, in apparenza…) il moi, ma che sia stata capace di farlo continuando ugualmente a richiamare il mio interesse di lettore. Per farlo, evidentemente, Rosselli deve giocare su delle strutture semiotiche (cioè linguistiche, ma non solo) condivise, e deve darmi continuamente la sensazione di stare comunicando qualcosa di rilevante. Insomma, deve presentarsi inevitabilmente come un moi che comunica a un altro moi. Certo, se si fermasse lì, probabilmente il nostro interesse non andrebbe molto più in là; ma se di lì non passasse, non vi sarebbe nemmeno motivo di interesse – come di solito non ce n’è per i prodotti del caso, se non, talvolta, come curiosità.

Detto questo, la destrutturazione del moi (o almeno la sua impressione) è più una questione di gradi che non di presenza/assenza assolute. E siccome l’interpretazione ha numerosi (tendenzialmente infiniti) livelli, non è difficile accorgersi che a uno di questi livelli persino il crepuscolare pascoliano Pasolini arriva a destrutturare il suo moi nel mito della collettività dei sottoproletari o dell’icona collettiva di Gramsci, benché si esprima con forme canoniche nel linguaggio e nel racconto. Ed è magari anche per questo che comunque noi apprezziamo la sua poesia. E, magari, ciò che è assertivo a un livello si rivela non assertivo a un altro; oppure addirittura viceversa. Mai fidarsi delle apparenze, nel campo della parola.

Forse il cambio di paradigma, da questo punto di vista, non ha fatto che spostare più in superficie il livello della destrutturazione dell’io richiesta. Certo non ha cambiato la centralità del moi, anche se magari l’ha ribaltata (apparentemente) in negativo.

O forse è proprio l’espressione paradigma a essere fuorviante. Kuhn la impone all’uso parlando delle rivoluzioni scientifiche; e il paradigma è un po’ il criterio soggiacente ai dibattiti scientifici di una certa epoca, quella cosa che, quando cambia, impone una riconsiderazione globale delle verità assodate sino a ora. Forzando un poco (non molto), può aver senso usare la parola paradigma per la critica, anche se lo statuto delle verità critiche è diverso da quello delle verità scientifiche – ma si tratta comunque di un campo caratterizzato da un pubblico dibattito tra i soggetti che ne fanno parte attivamente. Però la poesia, in sé, non è un campo di discussione; le opere d’arte non sono tesi, o asserzioni vere o false. Magari lo diventano attraverso l’occhio della critica; ma questo riguarda la critica, non la poesia. Pensare che ci possa essere un paradigma (e quindi dei cambi di paradigma) in poesia, a me sembra legato all’idea che ci possa essere uno schema di fondo che regoli tutta la poesia di un’epoca; e la poesia che non si adegua si trova fuori dal dibattito. Ma il campo della poesia non è fatto così: solo se lo confondiamo con quello della critica che se ne occupa possiamo pensare che lo sia. È nel campo della critica che il dibattito avviene.

Per concludere, due osservazioni su un paio di testi che mi arrivano contestualmente alle tue riflessioni. Uno è quello di Jean-Marie Gleize che citi tu stesso nel post del 26 agosto sulla mimesi (non condivido le riflessioni che fai sulla mimesi, ma ne parliamo un’altra volta); l’altro è una coppia di poesie di Andrea Inglese apparse su poetarumsilva il 24 agosto, attaccate con curiosa violenza da qualche lettore. Il testo di Gleize non è privo di attrattiva, ma sembra uscire dalla prescrizioni di Marinetti (e forse Soffici – entrambi comunque quanto a virulenza del moi non scherzavano) nel Manifesto della letteratura futurista: alla fin fine, “La passeggiata” di Aldo Palazzeschi mi diverte molto di più. Viceversa, trovo molto intrigante l’apparente pochezza delle poesie di Inglese, persino l’apparente ostensione dell’io: c’è qualcosa, in loro, che continua a trattenere l’attenzione, e lo straniamento dell’io ne esce progressivamente e nettamente. Certo, ne emerge, inevitabilmente, anche un’altro moi, più ricco e più critico, che osserva “dall’alto”; però, appunto, della finzione del moi non è possibile fare a meno.

A presto, e à suivre.

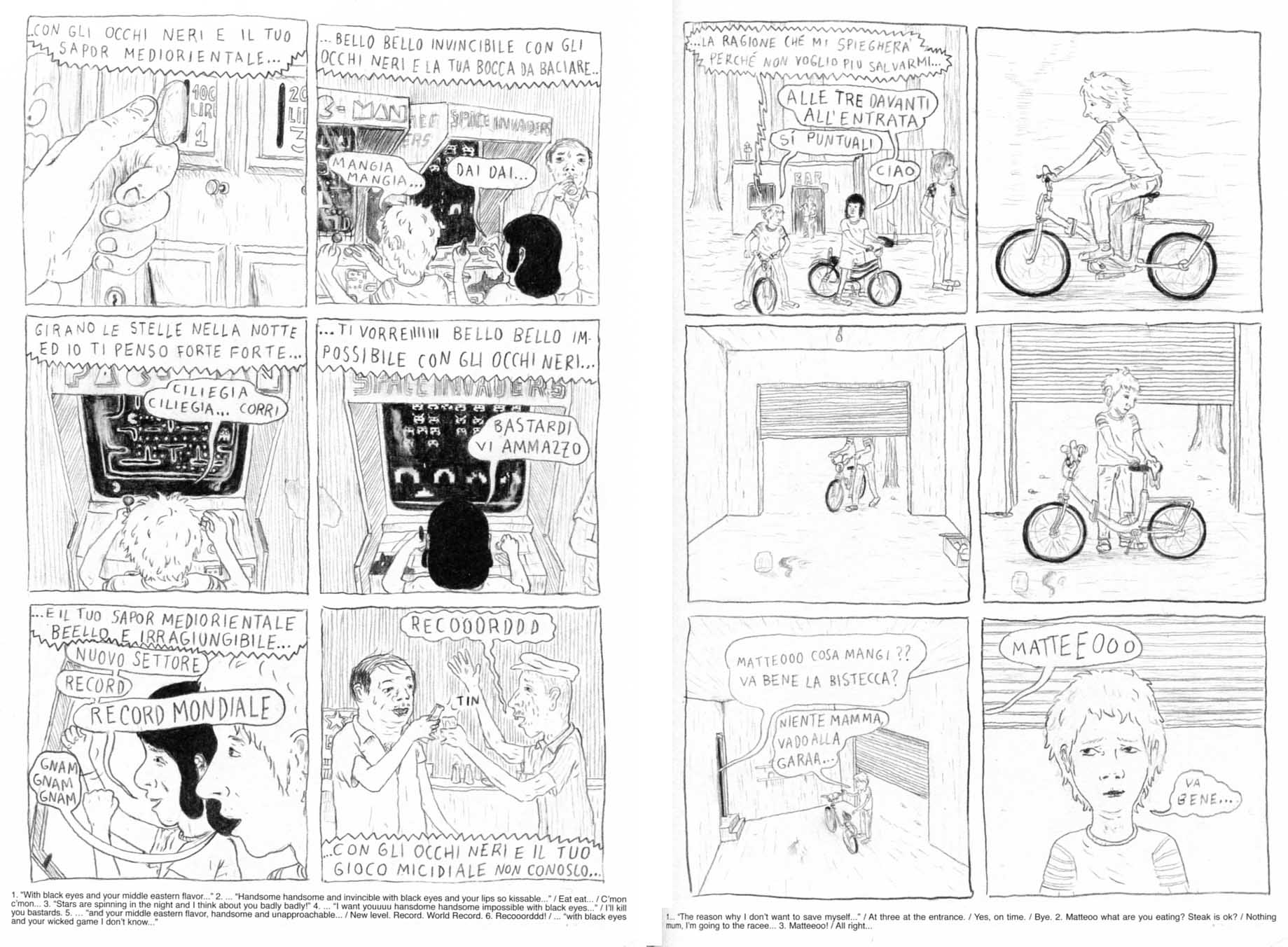

Suehiro Maruo, Edogawa Ranpo, “Il bruco”, Coconino, pp. 50-51 Il bruco è un uomo che ha perso in guerra la braccia e le gambe, non può udire e non può parlare. È accudito con dolcezza dalla giovane e bella moglie, che si sforza di condurre con lui la vita più normale possibile. Ma nulla può essere normale in queste condizioni estreme.

Il bruco è l’ultima graphic novel di Suehiro Maruo, pubblicata da Coconino, anche questa come la precedente (La strana storia dell’isola Panorama, di cui abbiamo parlato qui) ispirata a un racconto di Edogawa Ranpo, del 1929. Se in quella storia, le tinte cupe e mortifere si alternavano a quelle di una bellezza decadente, qui il tono è invece unicamente quello della decadenza e della morte – e la bellezza è solo quella dei disegni di Maruo (come sempre, impressionanti) e, certo, della costruzione della storia.

Ma non ci sono concessioni, non c’è nessuna speranza di redenzione, magari attraverso un’effimera bellezza, in quello che viene raccontato. Persino le scene di sesso, documentate con precisione anatomica, sono piuttosto scene di morte.

Non si può non ammirare la capacità dell’autore, nel disegno come nella costruzione della storia; ma si tratta di un testo di un pessimismo e di un’angoscia senza nessuna alternativa; dove persino l’amore della moglie per questo torso umano finisce per essere una condanna, sua come di tutti. E persino i sentimenti delicati, e raccontati con delicatezza, finiscono per apparire strani, estremi, violenti, inadeguati.

Maruo (e prima di lui Ranpo) sembra volerci dire che di fronte al male estremo siamo davvero impotenti, che non c’è redenzione al dolore, che l’unico sollievo al dolore dell’essere sta nello smettere di essere: una versione estrema della filosofia buddista, condita di decadentismo.

Comunque, da leggere, e da meditare.

Dettagli (12) Quello che mi piace di questo Dettaglio è che i colori sono gli stessi dappertutto: lo stesso verde un po’ screziato di giallo, che la può far sembrare uniforme a prima vista, o a uno sguardo sfocato.

Ma subito dopo emerge la differenza, che è nel modo in cui la luce è distribuita e organizzata, e quindi su come emergono le forme, definendo uno sfondo globuloso e a macchie, e un primo piano a linee e a lunghe e sottili aree luminose.

Una foto con la sorpresa, insomma. Piccola, certo. Ma c’è.

Attraverso la finestra E rieccoci alle mie amate geometrie. Evidentemente questa immagine mi piace perché amo Mondrian, ma mi piace anche perché detesto il suo ideologico purismo.

Attraverso la finestra si vedono geometrie ortogonali, ma anche la finestra stessa, e un’altra finestra che le fa eco. E poi si vede la grana dei muri, delle vernici e dei metalli; e quel cespuglio per nulla mondrianiano che cresce attorno a quei tubi anche loro per nulla mondrianiani. E poi c’è quel rametto luminoso che spunta da sinistra, unico oggetto carico di luce di sole; ma la cui luminosità trova subito eco nei riflessi (di finestre?) sul muro giallo in basso a destra.

E infine ci sono gli spazi: quello (il mio) della stanza da cui scatto, rivelata dalla finestra; quello limite della finestra stessa; quello aereo intermedio, dove si slancia il rametto; quello dei muri, della terrazza intuita; e poi, ancora, l’altro spazio limite dell’altra finestra; e quello del suo interno; e poi? E poi è buio: è una porta chiusa o una soglia aperta quella che si intravede?

C’è una storia raccontata qui? È generica e vaga, ma c’è: molte cose potremmo dire di questo luogo solo guardando ciò che vediamo. Ma non sarebbe così interessante, forse, o almeno non lo sarebbe ai miei occhi, se l’intersecarsi delle geometrie ortogonali non mi riportasse questa immagine a un universo figurativo che è il mio, con cui vivo in ammirazione e in polemica.

(dimenticavo: presa qui)

Visto che mi occupo di ambedue le cose, il fatto mi salta inevitabilmente all’occhio. E il fatto non è che tra l’universo della critica poetica e quello della critica fumettistica ci siano, come è ovvio, numerose differenze. Semmai è che in mezzo a queste ce ne sia una meno ovvia delle altre, su cui vale la pena di indagare.

Non è difficile osservare che nell’universo della critica poetica è frequente un genere di critica che potremmo denominare prescrittiva, che è invece del tutto assente nella critica del fumetto. Non si tratta solo che chi scrive esprima più o meno esplicitamente delle preferenze personali: anche il critico dei fumetti è inevitabilmente schierato (chi con maggiore, chi con minore virulenza) nei confronti di un genere o di alcuni autori. Non esiste la critica oggettiva: il critico parla di ciò che conosce, giustamente; e conosce quello che gli interessa, giustamente. Persino se nutre ambizioni di esperto complessivo, o magari di storico, è naturale che finisca per propendere in qualche direzione, pur cercando di tenersi aggiornato a tutto campo.

Tuttavia nessun critico di fumetti, per quanto schierato, si sognerà mai di dichiarare che il fumetto vero si fa in un certo modo e non in altri; e che tutto il resto è inautentico, inattuale, sorpassato e, in ultima istanza, falso o mistificante. In altre parole, a nessun critico di fumetti è mai venuto in mente di scrivere in termini prescrittivi, dichiarando quale sia il modo giusto, corretto ed esclusivo di fare fumetti; oppure (versione appena più blanda della precedente) quali siano i modi sbagliati, scorretti e da abbandonare, indipendentemente dalla qualità degli autori e delle loro opere.

Sarà perché la critica del fumetto è giovane, o sarà perché quasi mai i critici sono anche gli autori stessi, o perché la posta culturale in gioco appare meno impegnativa. La critica poetica ha una lunga storia; molti critici sono anche autori, che si sentono in dovere di sostenere teoricamente le proprie scelte di poetica; la posta in gioco si presenta come altissima, perché, anche se i lettori di poesia in Italia sono molti meno dei lettori di fumetti, ancora, per chi se ne occupa, “quel che resta lo fondano i poeti”, come ebbe a dire Hölderlin una ventina di decenni fa.

O sarà anche perché, data la sua giovane età, il fumetto vive un’epoca felice in cui tra le produzioni più popolari e quelle più di elite esiste una continuità di produzioni intermedie e uno scambio continuo; e se pur qualche volta è chiaro cosa sia popolare e cosa sia di elite, in altri casi è, felicemente, impossibile (e inutile) distinguere davvero. La poesia (e quella italiana in particolare) ha tagliato i ponti da secoli con la sua versione popolare, al punto di escluderla dal campo stesso che la definisce, lasciandoci persino il dubbio rispetto a che cosa, oggi, potrebbe essere definita come tale: la canzone, forse? Basta leggere i dibattiti in rete al proposito (ad esempio qui) per capire quanto problematicamente sia vissuta questa ipotesi.

La critica prescrittiva non è ovviamente sempre così becera da dire esplicitamente “si fa così” o “così non si può fare”, ma non è, in ogni caso, affatto difficile ritrovare nel suo discorso queste morali. A titolo di esempio, uno per tutti, si può citare intervento e dibattito (specialmente il dibattito) tenuto in questa sede a proposito della poesia di Milo De Angelis. Nel dibattito vi sono anche numerosi interventi interessanti, e una lodevolissima documentazione su interventi critici di difficile riperimento, riportati interamente o in parte, pro o contro De Angelis (cui è seguita nel medesimo sito/blog poesia2punto0, nei giorni successivi, la pubblicazione di altri interventi critici su De Angelis, e sul post in oggetto, e altre polemiche ancora altrove); mi vi è anche un’interminabile serie di interventi volti a dimostrare (quasi more matematico) che la poesia di De Angelis è sbagliata, e che così non si fa, sino ad affermare testualmente (Laura Canciani): “NO, la poesia deangelisiana non può essere affatto utile all’obiettivo da conseguire, integralmente tardo novecentesca nella sua impostazione di fondo e nella sua costituzione, non ci può dire nulla di nuovo di ciò che sapevamo già”.

Parlare in questi termini (tutto sommato piuttosto frequenti nella critica poetica) vuol dire condannare De Angelis non tanto per la qualità della sua poesia, quanto perché le prescrizioni che da essa sarebbero ricavabili non sono utili all’obiettivo da conseguire, anzi controproducenti. L’intervento è rivelatorio proprio a causa della sua rozzezza, perché esplicita quello che critici più raffinati stanno attenti a non esplicitare, o danno per scontato: cioè che ci siano degli obiettivi da conseguire, e che tali obiettivi siano sufficientemente chiari.

Ora, è evidente che una critica prescrittiva si giustifica soltanto se ci sono degli obiettivi chiari e condivisi da conseguire. Quali sono questi obiettivi? E, per quanto riguarda il fumetto, tali obiettivi non esistono, oppure esistono ma la critica preferisce ignorarli, o non scontrarsi sul loro campo?

Cerchiamo di far qualche luce sulla prima delle due questioni, lasciando la seconda a una riflessione futura. Quali possono essere gli obiettivi della poesia, così chiari e condivisi da poter pensare di dimostrare che la poesia di De Angelis non è adatta a dare indicazioni per conseguirli? Suppongo che siano qualcosa come: testimoniare il proprio tempo, esprimere la condizione umana nel presente (nella fattispecie nell’epoca dell’abbrutimento e dell’alienazione tardo-capitalista). Qualcosa di questo genere salta fuori in generale sempre quando si cerca di capire a cosa serva la poesia.

Sono asserzioni generiche, anche la seconda (pur se meno della prima). Da sole non giustificherebbero né potrebbero sostenere alcun livello di critica prescrittiva. È perciò necessario che il critico, che egli lo espliciti o meno, abbia opinioni molto più dettagliate di queste. Nel post citato, per esempio, l’autore Giorgio Linguaglossa cerca di esplicitarle almeno in parte in uno dei commenti, come spiegazione a posteriori delle ragioni del suo attacco a De Angelis.

Quello che mi colpisce, di queste esplicitazioni, o di quello che si può intuire di implicito ogni volta che la critica assume colorazioni prescrittive, è che il critico mostra di avere un’idea molto chiara di quello che è il nostro tempo, di quale sia il suo problema, e di conseguenza di come la poesia dovrebbe fare per esprimerlo. Personalmente, in questi casi, sono sempre incerto tra l’essere ammirato e l’essere imbarazzato: ammirato perché piacerebbe tanto anche a me possedere certezze del medesimo livello; imbarazzato perché ho la sensazione netta di vedere quello che il critico in questione non vede, ovvero i limiti abissali delle sue certezze.

Giusto per fare un esempio. È un luogo comune della critica poetica che noi si viva in una società alienata e inautentica, e che la poesia che non esprima questo sia per forza necessariamente inautentica (anche di questo si accusa, per esempio, De Angelis, in molti dei commenti di cui sopra). La neoavanguardia italiana, come tanta arte cresciuta sulle teorizzazioni di Adorno, vive integralmente su questo presupposto; e vi continuano a vivere tanti suoi epigoni.

Ora, non si tratta di negare che esista l’alienazione e l’inautenticità, perché basta accendere il televisore per accorgersene; o nemmeno di negare l’importanza sociale di questa condizione disumanante. Ma sostenere che la poesia debba necessariamente confrontarsi con questa condizione, e tacciare di inautenticità la poesia che parla d’altro, significa pensare che, poiché il centro è importante, le periferie non esistono. È probabile che nel nostro tempo l’autenticità (qualunque cosa si voglia intendere con questa brutta e oscura e intollerante parola) sia relegata davvero nella periferia dell’esperienza: ma per quale ragione la poesia non dovrebbe convivere ed esprimere questa periferia?

Si dice anche che l’inautenticità abbia pervaso tutto, e che non siamo in grado di provare nessun sentimento autentico. Mi piacerebbe però sapere se ci sia qualcuno in grado davvero di riconoscere un sentimento autentico da uno che non lo è. Ma se non siamo in grado di operare questo riconoscimento, come possiamo permetterci di dire che l’autenticità è stata scacciata, e che la poesia, dopo Auschwitz, non può che esprimere quel male? Come potrà permettersi di parlare di autenticità chi non sia in grado di riconoscerla? Non sarà, l’autenticità, proprio quel mito oscuro e impossibile, che è utile perché ci permette di dire che il nostro mondo non è così, e che bisogna operare, di conseguenza, in un determinato modo, per recuperarne almeno l’espressione (l’espressione autentica di un mondo inautentico!)?

In alternativa, il mito oscuro potrà trovarsi anche nel politico, anzi in una precisa concezione del politico. Poiché De Angelis, in generale, parla d’altro, De Angelis allora non ci servirà. Ammesso e non concesso che il centro del nostro tempo sia correttamente identificato in questo modo, anche in questo caso, che diritto avrebbe il centro di escludere le sue periferie dall’esercizio poetico? Mi importa assai poco, in verità, di decidere quale sia il centro. Personalmente, poiché apprezzo De Angelis, ritengo che un qualche centro le sue poesie lo colgano. E poiché apprezzo Fortini, ritengo che un qualche altro centro sia colto pure da lui. E continuo a non capire perché se l’uno è giusto l’altro debba essere sbagliato.

Ho già difeso De Angelis altrove (qui e qui, per esempio), e non è per difendere la sua poesia che ho scritto queste righe. Il punto è che trovo qualcosa di insopportabile nel sentirmi dire che cosa sia giusto fare, senza che vengano esplicitati gli obiettivi di questo fare (e quindi senza discuterne). Con i miei versi (come con quelli di chiunque altro) io mi auguro che i lettori possano trovarsi in sintonia, e quindi giudicarli belli; mentre magari, al contrario, non riusciranno a trovare nessuna sintonia, e li riterranno brutti. I miei versi, come quelli di chiunque altro, sono belli, oppure sono brutti; ma non sono giusti o sbagliati. Quello che potrà essere giusto o sbagliato sarà un intervento critico, non un’operazione artistica – e parlare di un’operazione artistica in termini di giusto o sbagliato è perciò parlarne come se si trattasse di un intervento critico.

La critica del fumetto, pur nella sua pochezza (quantitativa), mi sembra che resti ancora estranea a questo fraintendimento. Per quanto mi riguarda continuerò a fare il critico di fumetti anche di fronte alla poesia. Non mi piace rendermi ridicolo.

Sergio Toppi, “Algarve1460”, 1978 Di pochissimi, o forse di nessun autore di fumetti, mi è capitato di scrivere tanto come di Sergio Toppi, e con tanto piacere. Specie dovendo parlare di fumetti a un pubblico potenzialmente ostile, le immagini di Toppi sono state tantissime volte il miglior viatico possibile per mostrare all’uditorio la misura dei suoi limiti e dei suoi pregiudizi.

Credo che questo non dipenda solo dalla sua abilità grafica, ma anche e soprattutto dal fatto di essere stato capace di innalzare il linguaggio del fumetto a una dimensione epica, dentro la quale hai continuamente l’impressione di essere di fronte a eventi memorabili: memorabili non perché grandi, ma perché simbolici, profondamente rappresentativi, e ciascuno scolpito visivamente e narrativamente come un monumento – ma non quelli delle piazze, nazionalistici o comunque ideologici, ma quelli che celebrano qualcosa del nostro profondo, del nostro intimo, rivestendolo di condivisa magia.

A parlare di qualcuno appena scomparso, è facile cadere nella retorica. E i morti appaiono facilmente come più grandi dei vivi. Credo che Toppi non avrebbe avuto nessun bisogno di morire per apparire così grande. Quando scompare qualcuno così, ci verrebbe voglia di correre da lui e abbracciarlo e dirgli “Grazie”, ma siamo ovviamente in ritardo, e possiamo soltanto raccontare a chi resta che ci sarebbe piaciuto farlo.

Dettagli (11) Più che un dettaglio spaziale, questa foto coglie un dettaglio temporale, di quelli che l’occhio nudo non può vedere, perché ci vuole l’eternizzazione dell’attimo colto dall’obiettivo per poterlo osservare con tanta cura.

Non è un parabrezza sporco. Quella che state guardando è invece acqua, sospesa nell’aria. A pochi metri da me una forte onda si è schiantata sulla massicciata che protegge la strada. Io sono, incredibilmente, all’asciutto (o quasi).

C’è qualcosa di festoso, in questa inutile dimostrazione di forza…

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email