Il campanile, il minareto e le barche Questa foto mi piace perché gioca su diverse sorprese. Scorrendola dall’alto in basso, come è inevitabile fare qui, si vede prima la punta del minareto contro le montagne (Marocco, Turchia? comunque un paese islamico montagnoso), poi il campanile cristiano (ancora un paese islamico? forse no. Sospendiamo il giudizio), poi i muri un po’ fatiscenti della città, poi le insegne dei ristoranti (a questo punto il paese diventa ovvio: è Grecia), e infine le barche e l’acqua del mare, anzi del porto.

Campanile e minareto, montagne e mare, case e barche. I suggerimenti sono contraddittori, ma poi, in fin dei conti, possono ben stare insieme. Il minareto è rimasto, per fortuna, vista la sua bellezza. Ma l’edificio sottostante è tornato cristiano, e ai Greci i Turchi non sono molto simpatici nemmeno oggi. Che minareto e campanile insieme siano un messaggio per la convivenza delle religioni, qui, in realtà, è semplice apparenza. Soltanto montagna e mare ci sono tutti e due per davvero.

La situazione storica di fatto nega il messaggio simbolico. È questa la contraddizione più forte di questa foto.

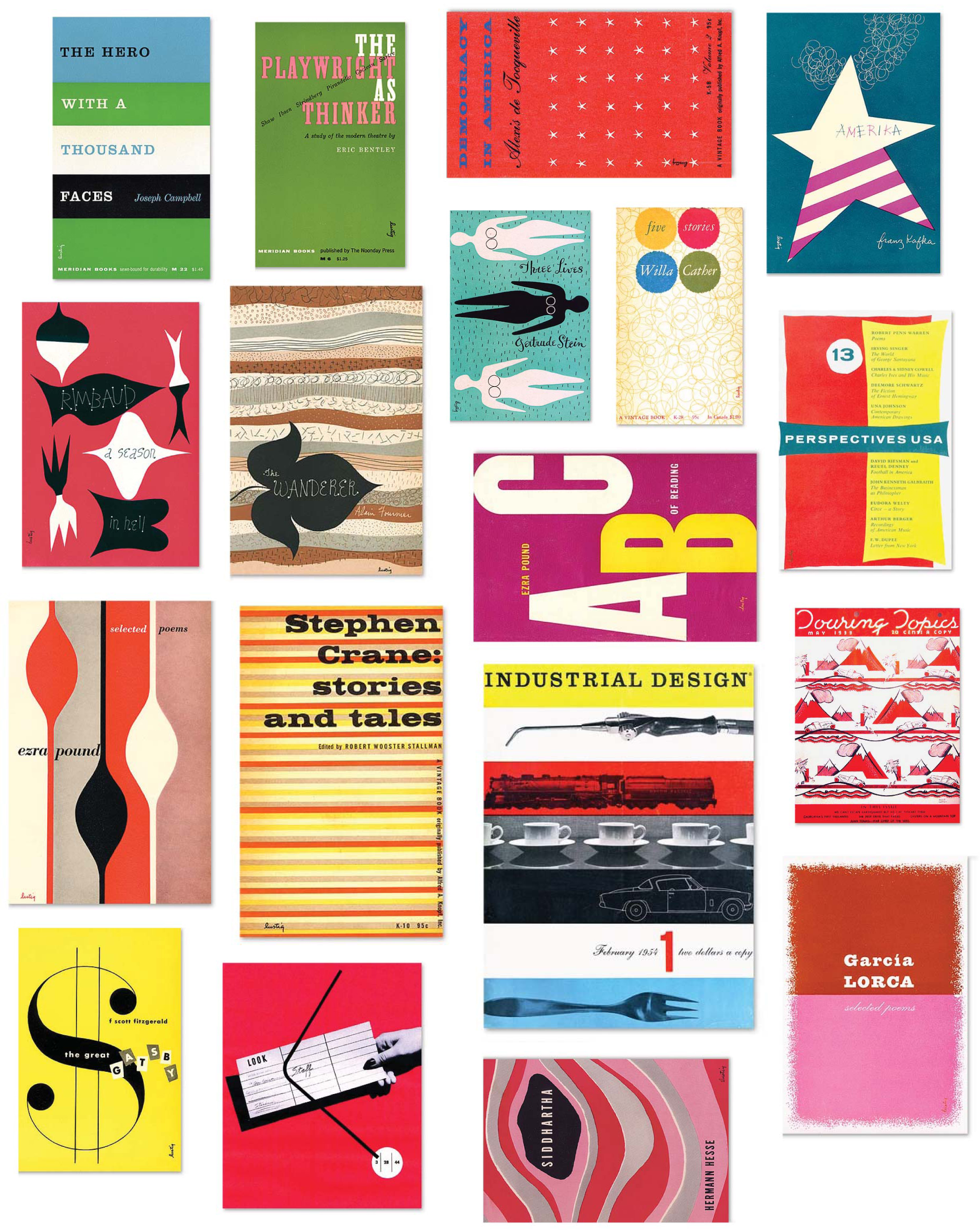

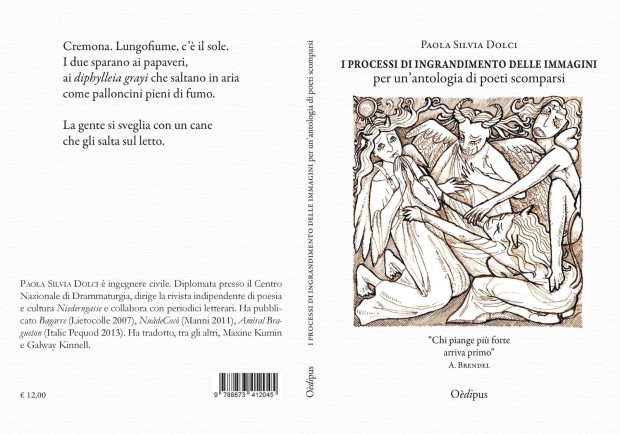

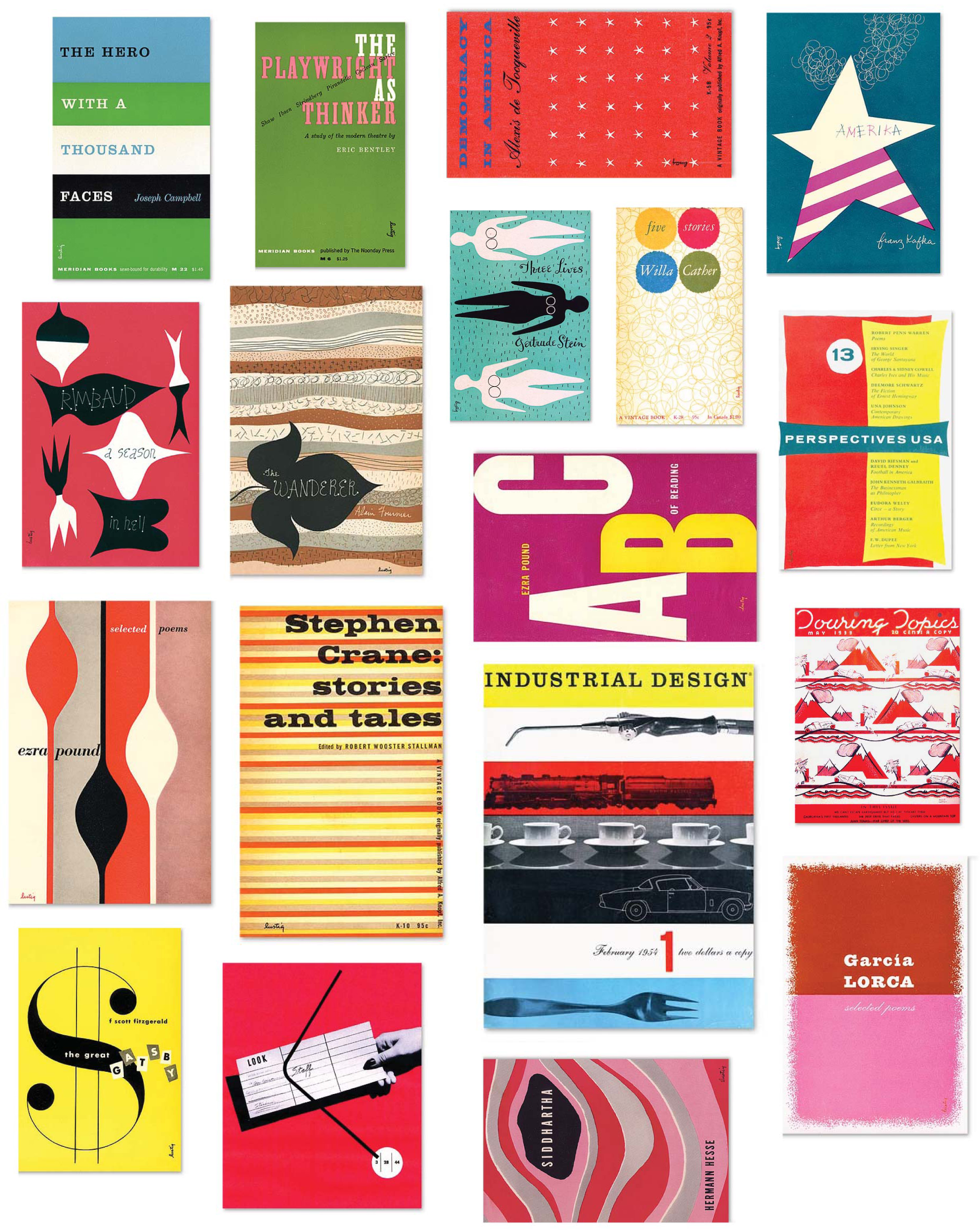

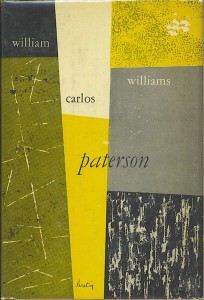

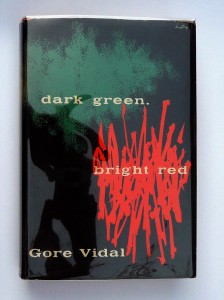

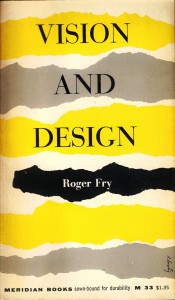

Copertine varie progettate da Alvin Lustig intorno al 1950 Mi sono imbattuto nelle sue immagini e nel suo nome quasi per caso, cercando materiali per una lezione sulle copertine. Prima era un nome tra i tanti nella storia della grafica; e poi, in questo modo, ha di colpo acquisito per me concretezza.

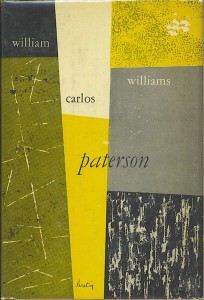

Alvin Lustig – William Carlos Williams cover Il nome è Alvin Lustig. C’è qualcosa su di lui su Wikipedia e qualcosa di più (specialmente immagini) in un sito a lui dedicato. Per la cronaca, è morto, quarantenne, nel 1955, ucciso da una forma di diabete che già da un anno gli aveva tolto la vista. Non ha realizzato solo copertine. Nel suo sito si possono vedere molti altri manufatti comunicativi progettati da lui. Ma sono le copertine in particolare che mi hanno colpito.

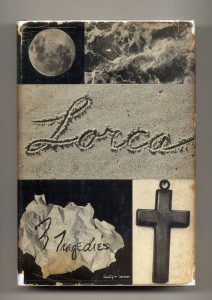

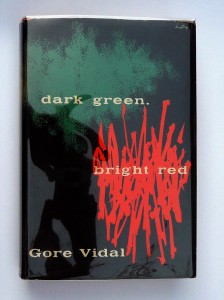

Qui sopra ne potete vedere assieme un piccolo numero (ho preso l’immagine da qui), e altre ancora le aggiungo qui di seguito. Le trovo tutte interessanti, alcune (come questa qui a sinistra, o come quella di America di Kafka in alto a destra – ma pure diverse altre ancora) bellissime.

Certo, mostrano la loro età. Sono state realizzate nel periodo tra il 1940 e il ’54, e si vede – non foss’altro per la scelta dei colori, e i limiti tecnici (ed economici) della stampa a colori di quegli anni. Mi spingono a domandarmi che cosa rimanga di interessante, in queste figure.

Alvin Lustig – Federico Garcia Lorca cover Certo, Lustig è stato un innovatore per la sua epoca, e questo è importante per la storia della grafica, ed è certamente uno dei motivi per cui lo ricordiamo – però ormai non c’è più niente di nuovo in quelle forme, e dovremmo trovarle interessanti solo per ragioni storiche.

Certo, Lustig ha anche inventato un modo nuovo e originale di fare copertine, cercando non tanto l’aderenza ai contenuti del testo, bensì l’aderenza all’effetto che la lettura del testo aveva prodotto su di lui, interpretata nei termini del suo sistema visivo – e anche questo è un ottimo motivo per essere ricordato dagli storici. Di alcuni di questi libri conosco il contenuto, e posso apprezzare anche questa componente del suo lavoro (di nuovo, il Kafka in alto a destra); ma di tantissimi altri non so nulla, eppure continuo a trovare affascinanti le copertine.

Non dimentichiamo che, comunque, una copertina è una promessa; è la confezione del libro, quella che deve fare venir voglia di acquistarlo; e quindi non deve essere necessario conoscere già il libro per poterla apprezzare.

Non c’è dubbio che, per i suoi contemporanei, Lustig forniva delle promesse di lettura molto proiettate al futuro, molto moderne. Ma anche di questo, se non per ragioni storiche, mi interessa poco, oggi; e non mi spiega perché, tra le tante copertine sfogliate nella mia ricerca, il mio occhio sia caduto proprio su queste, come se mi rimproverasse (e in effetti mi stava rimproverando) di non averle notate prima. Magari dedicherò un altro post, in futuro, alle copertine di Paul Rand, ma il vedere quelle non ha costituito per me una sorpresa; solo una attesa conferma: sono magnifiche proprio come mi aspettavo che fossero.

Alvin Lustig – Gore Vidal cover Il problema, qui, è come esprimere e giustificare criticamente una qualità che resiste nonostante l’evidente passaggio del tempo. In altre parole: queste forme non sarebbero utilizzabili oggi. Un libro di oggi con una copertina come queste apparirebbe come un oggetto di antiquariato – oppure dovrebbe trovare giustificazione in un’operazione citazionista, e non sarebbe allora la stessa cosa. Sarà, magari, che io le posiziono implicitamente nel loro tempo – proprio come faccio con un dipinto di Kandinsky o di Mondrian o di qualunque altro pittore del passato, quando mi ci pongo davanti criticamente. O sarà che comunque, proprio come di fronte a un grande dipinto del passato, c’è qualcosa in queste forme che continua a trasmettere senso non dico in eterno – perché nulla è eterno – ma per durate temporali molto molto maggiori di quelle delle mode stilistiche.

Alvin Lustig – Roger Fry cover Insomma, credo che bisognerebbe analizzare nello specifico questi bellissimi oggetti grafici, alla ricerca di relazioni e proporzioni, alla ricerca di una struttura plastica che li rende interessanti a prescindere dall’occasione (il libro di cui sono la copertina, l’anno in cui sono stati presentati…). Questo non significa sostenere che l’occasione non è importante: per un manufatto grafico l’occasione comunicativa è sempre evidentemente cruciale. Significa però sospettare che un artefatto comunicativo non si esaurisca necessariamente nella funzione comunicativa per cui è stato creato – e che, indipendentemente dal fatto (occasionale) di essere nato o meno all’interno di quello che la nostra cultura definisce Arte (o arti maggiori), un artefatto comunicativo ha valore artistico proprio quando continua a essere apprezzabile anche al di fuori della sua funzione immediata.

I nostri musei sono pieni di immagini di propaganda cattolica dei secoli scorsi, nati in contesti in cui la loro funzione immediata era quella di lanciare messaggi persuasivi. Non tutta la pittura post-Controriforma va al di là della sua funzione comunicativa di base (e se va a finire in un museo è magari per ragioni puramente – e doverosamente – documentarie); ma non c’è dubbio che Ludovico Carracci, per esempio, lavorasse in un contesto funzionale di questo genere. Nonostante questo, possiamo ancora apprezzare profondamente e sentitamente i suoi dipinti oggi, pur senza condividere (e magari persino senza conoscere nel dettaglio) la loro funzione originaria.

Credo che con le copertine di Alvin Lustig succeda qualcosa del genere. Non lo ricordiamo e non lo apprezziamo oggi solo (e nemmeno principalmente) perché le sue copertine hanno fatto vendere più libri ai suoi editori; o perché il suo lavoro ha influenzato altri grafici. È che le sue immagini continuano a parlarci – è solo molto difficile spiegare quale sia la lingua in cui ci parlano.

Jimmy Beaulieu, “Col favore della notte”, pp. 68-69 La cosa che mi è piaciuta di più, di questo Col favore della notte, di Jimmy Beaulieu (Coconino, 2012) è che sembra sempre che si stia parlando d’altro. Sembra una cornice per tante brevi storie, che le protagoniste continuano a raccontarsi reciprocamente; e invece la storia principale c’è. Sembra che parlino del più e del meno, e intanto l’eros, anche piuttosto esplicito, è lì davanti agli occhi. Sembra un divertissement leggero; e invece c’è una storia terribile nascosta dietro.

Il disegno, il ritmo, i colori… tutto sembra appartenere a un altro genere. Si rimane avvinti all’illusione di leggerezza fino quasi all’ultimo; persino quando le carte sono già svelate… non ci si crede, che in verità è un’altra storia. E ci si casca dentro come in un incubo improvviso. Bravo, Beaulieu. Un modo inedito di raccontare.

Dettagli (20) Ci sono tanti verdi in questa foto, chiari, scuri, brillanti, opachi. E poi c’è un solo dettaglio rossiccio, proprio al centro.

Le linee principali, a parte qualche verticale, sono quelle della collina, che vanno verso l’alto a destra. E poi c’è la linea dei fili della luce, unico dettaglio bianco, che va verso il basso a destra, indicativamente ortogonale alle altre.

Forse per questo mi piace questa immagine: la dinamica diagonale delle masse, e il monocromatismo verde contraddetto in una dialettica centro/non-centro.

La trovo un’immagine molto ritmica, e insieme una metafora della solitudine, ma una solitudine felice, direi.

L’altana blu L’altana, a essere precisi, sarebbe azzurra, ma “altana azzurra” mi sembrava un’espressione troppo poetica, un po’ da imbonitore. Blu è più sobrio. Questo non toglie che il colore di questa altana sia molto simile a quella del cielo che la sovrasta, e anche questo fa parte dell’interesse di questa immagine.

L’immagine è costruita con tre colori, fondamentalmente: il blu di altana e cielo, il bianco-grigio dei panni e del muro a sinistra, il bianco dorato delle arelle e del muro a destra. Il contrasto principale è quello tra blu e oro.

Si tratta di un contrasto antico, vecchio quanto l’epoca in cui i cieli dietro ai santi nei dipinti era d’oro e non azzurro, perché il cielo doveva rappresentare la gloria. Qui, viceversa, l’effetto dorato è ottenuto solo dalla luce del sole basso su un muro sporco, e non ha nulla di glorioso. Glorioso è semmai il cielo, con il suo blu compatto, a cui fa eco il colore dell’altana.

Però, a sua volta, il blu dell’altana è scrostato, e diventa d’oro là dove è caduto. Insomma, per un verso o per l’altro, che sia azzurro o che sia d’oro, qui tutto è glorioso, come si conviene a ciò che sta in alto.

Peccato che qui sia però anche tutto sporco, un po’ cadente, rappezzato e casalingo. Persino i fili tesi attraverso l’aria riescono a essere storti e rappezzati. I panni stesi e la vernice data in maniera approssimativa sul muro a sinistra completano il quadro, essendo casalinghi del tutto, senza redenzione.

Eppure, questa generale quotidianità, normalità, odorosa di legno vecchio e di bucato, non smette di rinviare a strutture ortogonali, razionali, rigorose, che vorrebbero – insomma – essere rettilinee e ideali. C’è un mondo delle idee (iperuraneo, quindi pertinente all’alto) che viene evocato proprio mentre se ne mostra la versione terrena; proprio come c’è una gloria che viene evocata proprio mentre è applicata a elementi per nulla gloriosi.

Questa foto mi piace perché il suo squallore è anche meraviglioso; perché mostra che può bastare la luce giusta e la giusta prospettiva a rendere meravigliose le cose più banali. L’ho scattata qui.

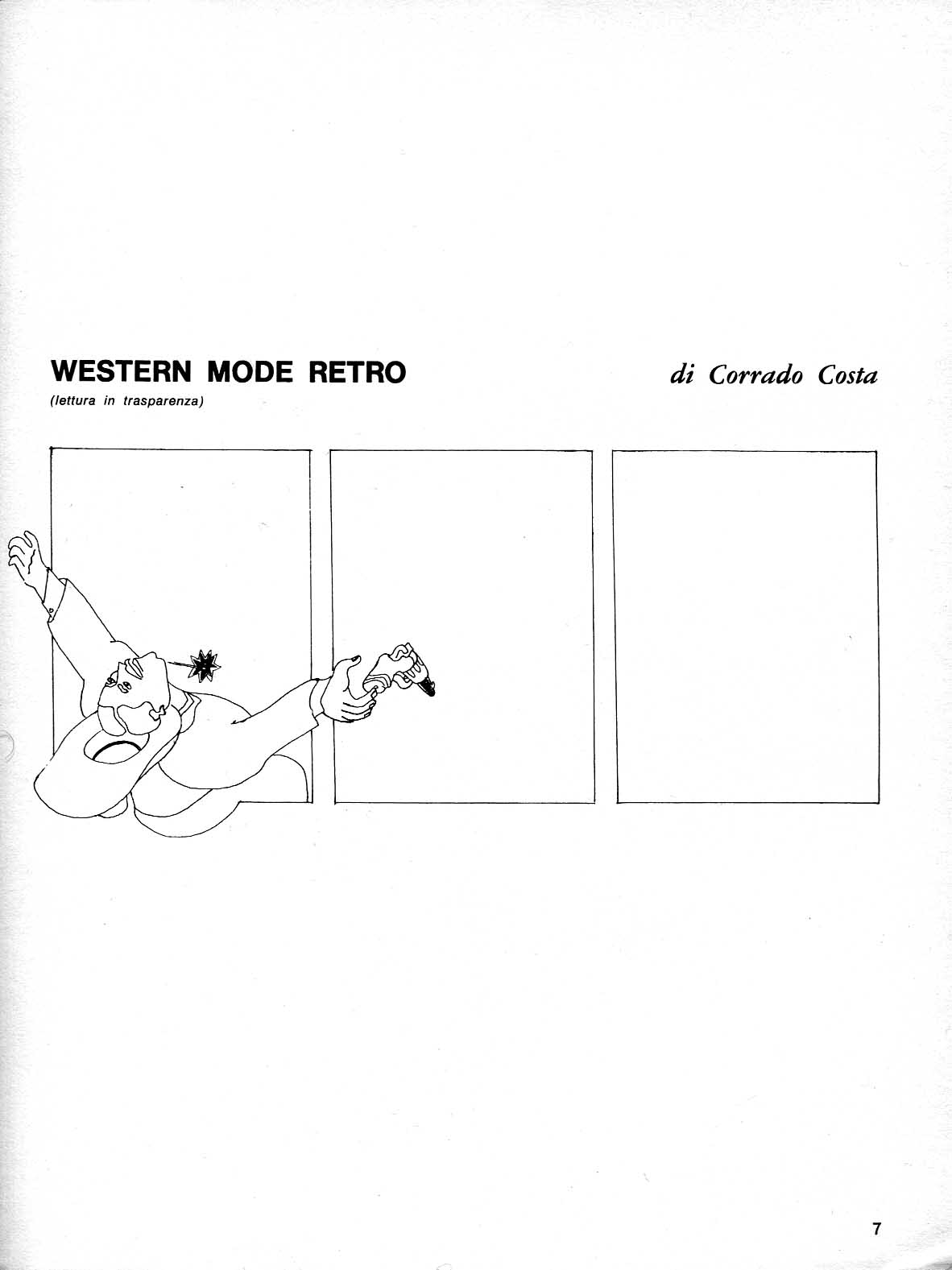

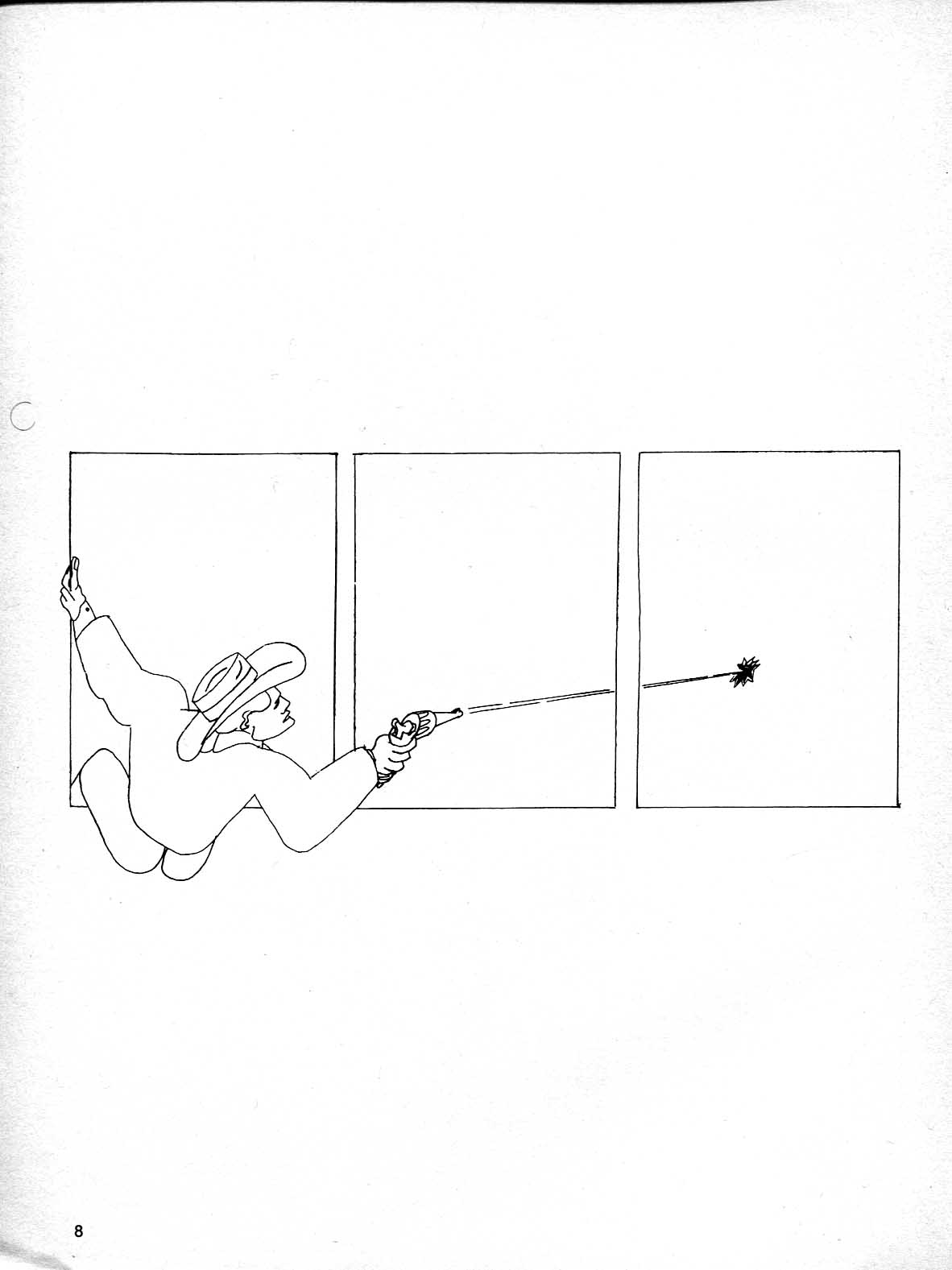

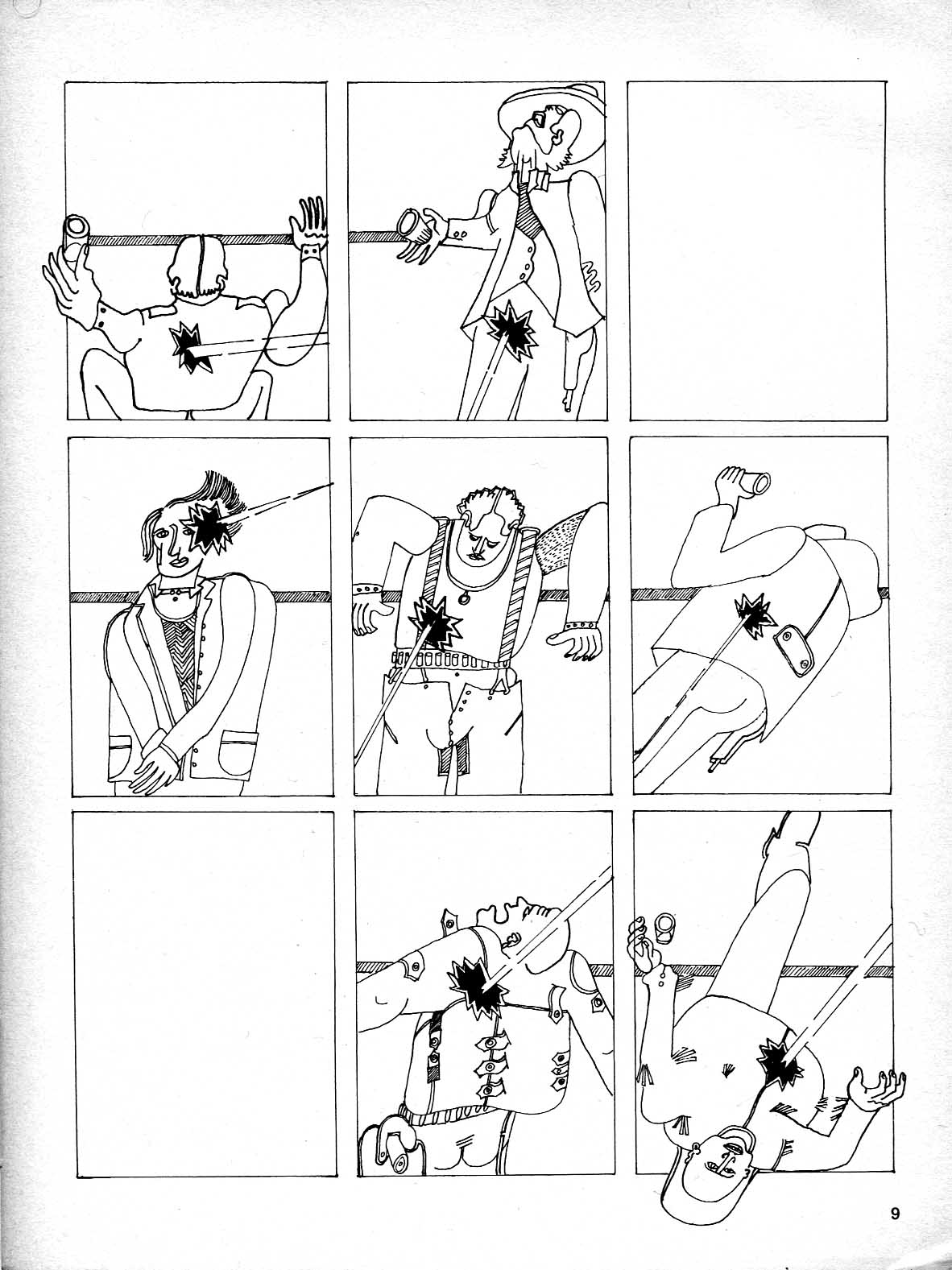

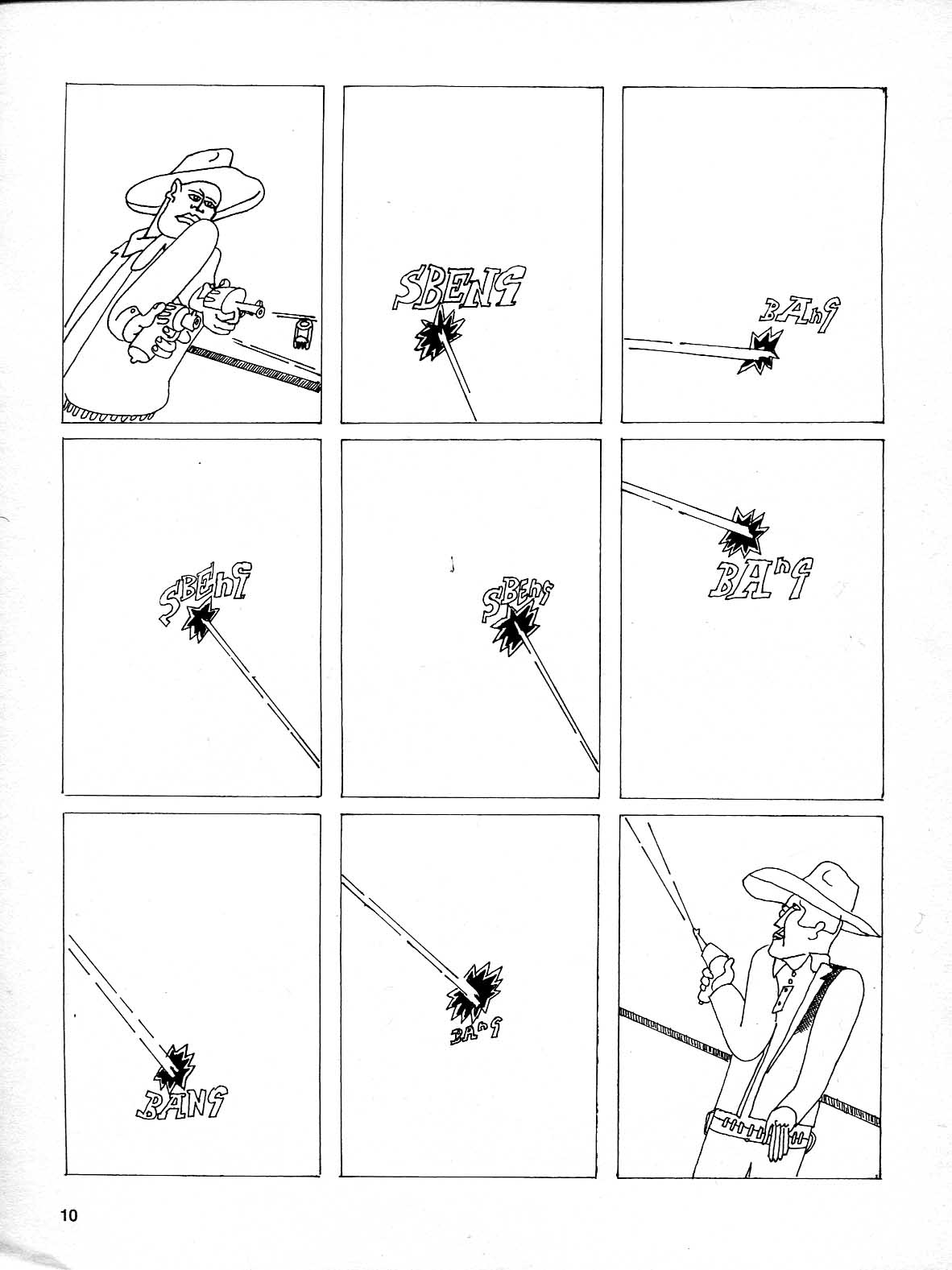

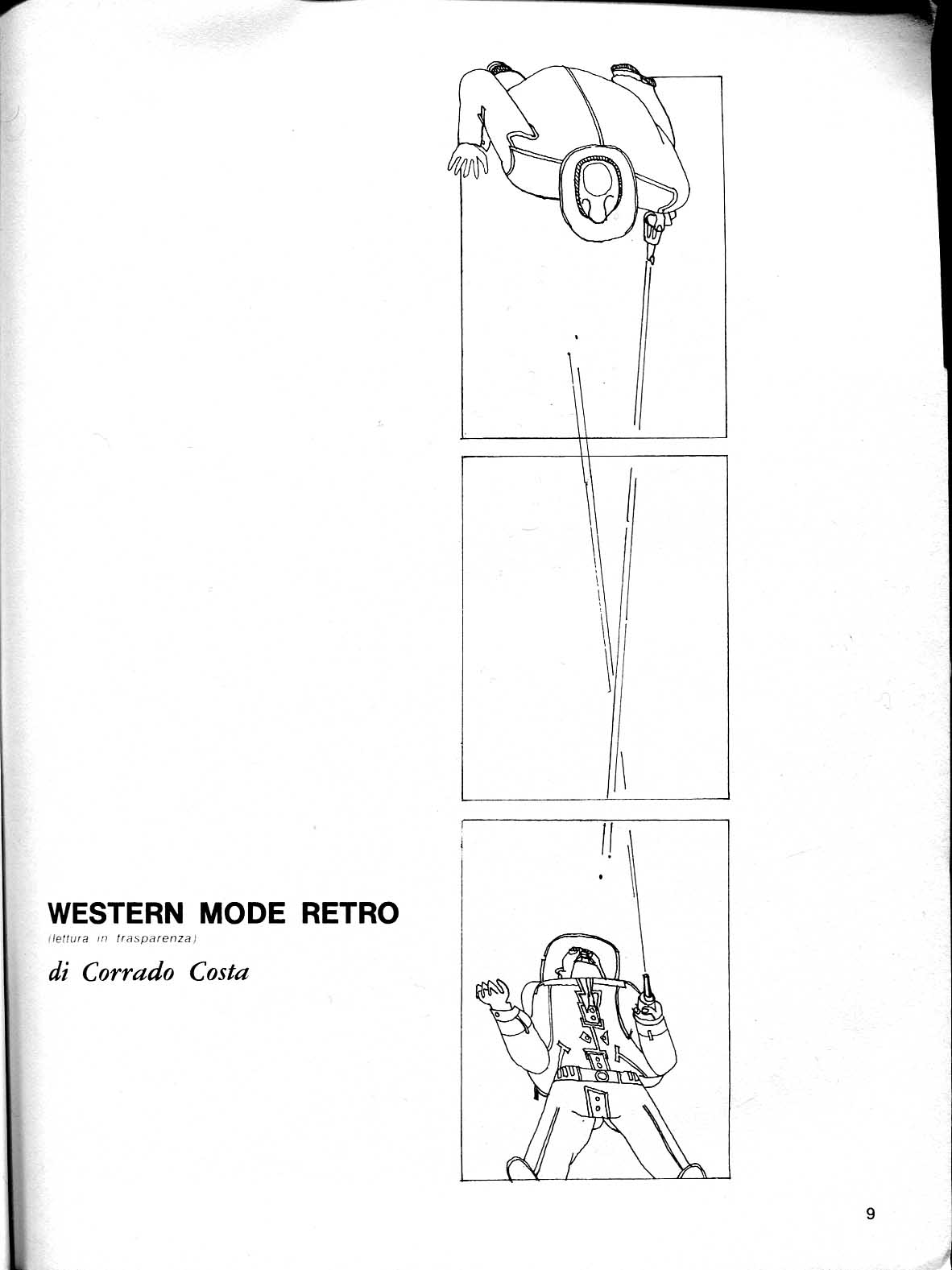

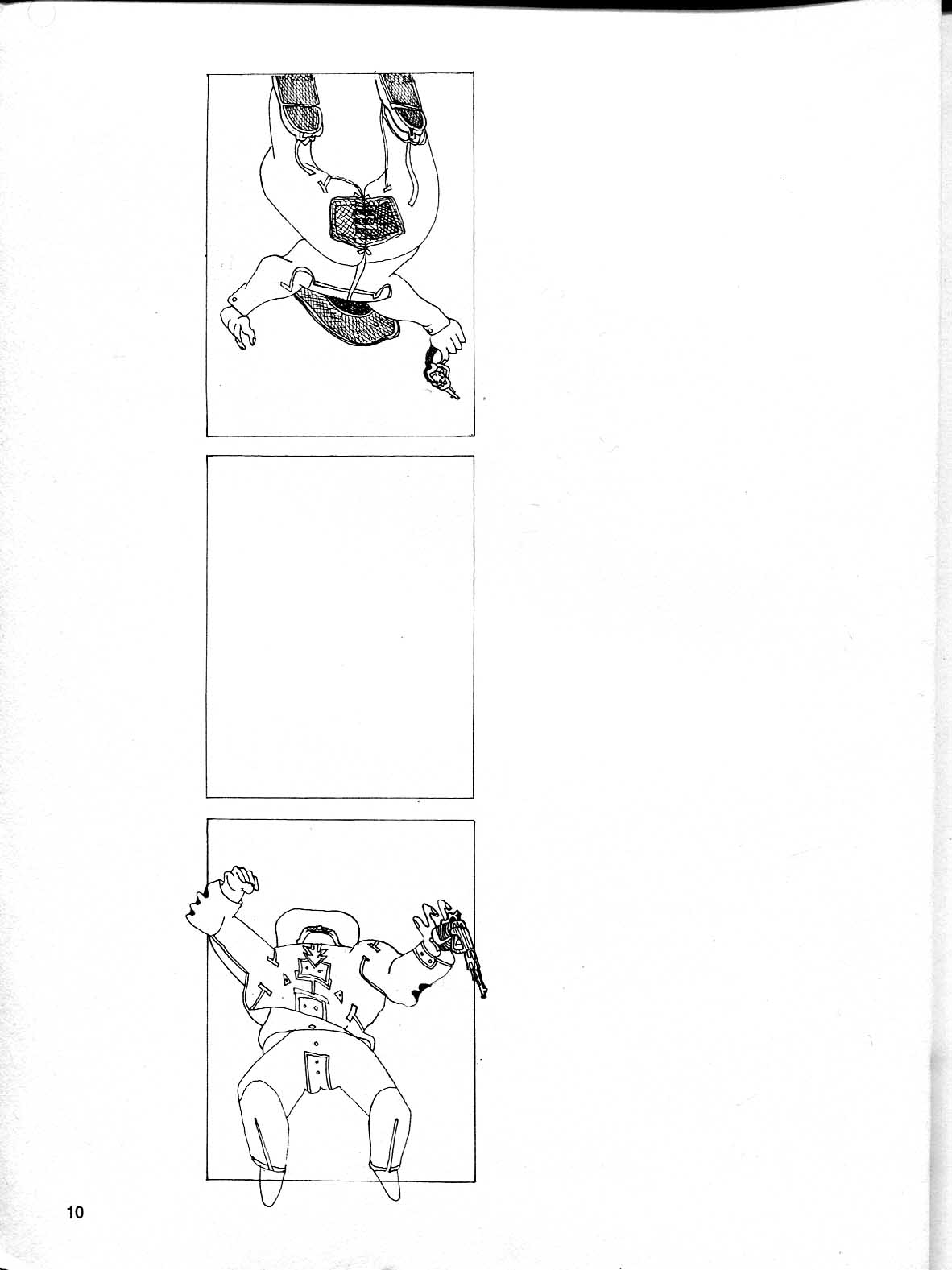

Queste pagine sono state realizzate da Corrado Costa (di cui abbiamo parlato già giovedì scorso), poeta legato alla Neoavanguardia italiana (e avvocato di Soccorso Rosso) e pubblicate su Alter Alter nei numeri di giugno e agosto del 1977. La didascalia dice “Lettura in trasparenza”, e in effetti per leggerle efficacemente dovreste stampare ogni coppia di pagine fronte-retro, curando l’allineamento delle linee sui due lati, e poi guardare controluce – proprio come erano presentate su Alter Alter.

Vi accorgereste allora che le traiettorie delle pallottole bucano la carta, e quelle che si vedono nette da un lato proseguono in trasparenza dall’altro, e viceversa. Voltando pagina, ovviamente, la situazione si inverte.

Si crea in questo modo una sorta di visione stereoscopica, dove il prima sta da un lato (il secondo) e il dopo sta dall’altro (il primo); ma poi, coppia di pagine dopo coppia di pagine, il gioco si complica. Nella seconda coppia ci sono dei proiettili che arrivano da chissà dove. Nella terza il gioco dell’alto e del basso è mescolato, volutamente innaturale.

A Corrado Costa piaceva giocare, e non solo con le parole. In questo piccolo gioco è contenuta una riflessione sul raccontare storie, sul tempo e sulle convenzioni di stampa. Al tempo stesso queste stesse riflessioni non sono dette, ma sono implicite nella forma stessa di questo singolare fumetto – secondo certe modalità espressamente poetiche piuttosto tipiche della neoavanguardia.

Insomma, possiamo considerare questo strano oggetto come un esplicito esperimento di poetry comics senza parole?

29 Ottobre 2012 | Tags: estetica, fumetto, ribaltamento | Category: estetica, fumetto |  Kazuo Koike e Goseki Kojima, Kozure Okami / Lone Wolf and Cub Per tutti coloro che litigano sul verso in cui vanno stampati i fumetti giapponesi è uscito un numero della rivista Aisthesis tutto dedicato al verso dell’immagine, a cura di Alice Barale e Andrea Pinotti. Insieme ad altri dotti (e interessanti) interventi, c’è anche il mio: “Annunciazioni, rotazioni e samurai mancini. Il verso di lettura delle immagini e la scrittura”. Fate conto quindi che il post di oggi si trovi lì.

Però, se davvero volete sapere tutto sulla questione del senso orizzontale delle immagini (e di conseguenza, del loro eventuale ribaltamento), del dibattito secolare sul tema nonché delle problematiche conclusioni, potete anche comperarvi il bel libro di Andrea Pinotti, Il rovescio dell’immagine (Mantova, Tre lune Edizioni, 2010). Vi si racconta tutto quello che è possibile raccontare sul tema, affrontato con intelligente e mai esausto spirito critico. Ne uscirete con più dubbi che certezze, ma è giusto che sia così, perché il tema è davvero intricato e delicato.

Inoltre, vi troverete in appendice alcuni tra i principali saggi che hanno alimentato il dibattito nel corso del secolo, di Anton Faistauer, di Heinrich Wölfflin, di Julius von Schlosser, di Boris Uspenskij. Leggete tutto, così alla prossima occasione abbiamo tutti più strumenti per azzuffarci.

Ah, giusto! Qual è la versione di Itto Ogami non ribaltata, qui sopra? E, una volta individuata, racconta davvero la stessa storia dell’altra?

Dettagli (19) Questo è un Dettaglio complesso, che mi piace proprio per questo. Intanto ci sono molti, moltissimi stimoli visivi: il primo piano dei coltelli, ordinati ma non troppo; il secondo piano della vetrina dietro di loro; e poi tutto il mondo davanti, fotografo compreso, nel riflesso del vetro.

Nel riflesso si intravedono dei manifesti a sinistra, la mia figura appena più a destra, e poi una massa di vegetazione in tutta la metà destra, che si trova anche ribadita dal metallo delle lame. Alcune lame riflettono anche qualcosa di rosso, che non è sangue, dunque, nonostante la posizione.

La parte del mondo in cui è stata presa questa foto non è difficile da intuire, visto che la sagoma della regione è incisa su gran parte dei manici, e anche su alcune lame.

Cosa mi piace in questa foto? Varie cose. La prima è il ritmo dei manici bianchi e delle lame grigie e verdi. La seconda, e più importante, è che la complessità visiva crea un percorso interpretativo quasi obbligato, e delle sorprese. Quando l’occhio cade su questa immagine, la prima cosa che vede è l’effetto quasi bidimensionale dell’esposizione dei coltelli, con il ritmo dei colori, e questa ambiguità tra l’aspetto gioioso/giocoso e la natura in fin dei conti mortifera di questi oggetti. Poi, solo subito dopo ci si accorge del rumore visivo che appanna l’immagine, e della necessità di introdurre una terza dimensione. A questo punto il mondo dietro e (soprattutto) il mondo davanti si disvelano progressivamente, e mai del tutto; e sono normali, quotidiani, non particolarmente gioiosi/giocosi e per nulla trucidi. Però è proprio quella normalità a far risaltare, per contrasto, l’esposizione ordinata di oggetti pericolosi.

(Per la cronaca: quando ero lì sono rimasto un po’ a guardare questa conturbante e fascinosa esposizione, ho fatto le mie foto, e poi mi sono comperato un coltellino pure io, un Opinel, o meglio una copia di Opinel, senza però il profilo geografico sul manico)

Natura e cultura Questa foto è divisa a metà. In alto, una natura addomesticata, culturalizzata. In basso una cultura ancora naturalistica, innamorata di proporzioni che pretendeva essere naturali. C’è anche la statua di Vittorino da Feltre, umanista dai mille interessi, che ben si intona col tema. (La piazza, come si vede appena al di sopra della sua testa, porta il suo nome; e lui, a sua volta quella del luogo da cui proveniva, cioè questo, dove ho scattato).

La foto mi piace per il digradare delle masse da sinistra a destra, con vari echi, o rime (il muro bianco verso sinistra con la grande fascia verticale appena grigia, verso destra; il palo bianco piccolo con il palo bianco grande; i camini, i tetti, le finestre).

E poi c’è questa cosa che sopra i tetti non c’è il cielo, bensì il bosco, che sale in verticale sino a quando non incontra il cielo vero e proprio. Probabilmente è proprio questo a dare all’insieme un certo senso di pace. La cultura si agita, erige monumenti, restaura palazzi; ma qui la natura sembra avvolgerla, quasi abbracciarla, davanti e dietro, a sinistra e a destra, smorzando nella sua lentezza quella frenesia.

Non so. La vogliamo prendere come una metafora del Rinascimento, un po’ come la statua di Vittorino?

24 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, Corrado Costa, lirica, poesia | Category: poesia | PSEUDOBAUDELAIRE

Quando per una circolare o rapporto segreto del-

le superiori potenze, suo figlio non riconosciuto

nasce – a Dio, cagna gelosa nei cieli randagi

coi pugni proclamati, con un linguaggio che

ricorda l’epoca dei suoi amori staliniani, ringhia

la madre e le materne creature amanti

combattenti associati, neo-intransigenti di carriera

speakers, cavie, chele nei fondi del diluvio

donne da funerale – palchettiste

Quando la vocazione, per aspetti segreti oppure altri

motivi del rapporto, ha per tema il disgelo: da

che rami feriti viene il vento, da che crocefissione

sono nate le stigmate ai credenti, per quale errore

hanno aggiogato un popolo ai persecutori d’innocenti:

contro di lui – elemento deviato e condannato – intere

voci di muti chiedono la parola, intere nevi

sentono il dovere di proclamare la primavera,

intatti fantasmi chiedono il realismo.

La recente insistenza di Marco Giovenale su Corrado Costa qualche frutto lo dà, almeno su di me. E così, mi trovo a ripercorrere antiche letture, e a riscoprire questo gioiellino, del 1964, primo componimento della raccolta omonima, Pseudobaudelaire, ora disponibile anche in rete per le edizioni di Biagio Cepollaro.

Nel titolo di questi versi ne viene esplicitata anche la chiave, o meglio, una chiave di lettura. Non è infatti difficile accorgersi della relazione che lega i versi di Corrado Costa a quelli di una delle poesie intitolate Spleen. La relazione sarebbe individuabile anche senza questa indicazione, ma il fatto di tematizzarla attraverso il titolo le dà evidentemente un peso particolare per la lettura; qualcosa come un invito a leggere i versi di Costa tenendo ben presente quelli di Baudelaire.

Spleen

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l’Espérance, comme une chauve-souris,

S’en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrément.

– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Gli elementi su cui si fonda la somiglianza sono vari. C’è l’attacco in quando, con la successiva ripresa, e il conseguente effetto sospensivo sino all’arrivo delle clausole di risoluzione. Costa ripete il quando due sole volte, contro le quattro di Baudelaire, ma ottiene lo stesso un effetto analogo attraverso l’insistenza dell’elencazione di elementi disforici, e una posticipazione ancora più lunga della risoluzione. Verso la fine, le voci di muti di Costa corrispondono poi ai funerali, senza tamburi né musica, di Baudelaire.

La titolazione, Pseudobaudelaire, dichiara pertinenti queste somiglianze. Nel momento in cui il lettore riconosce il riferimento, è come se questa poesia si intitolasse a sua volta Spleen, e si presentasse come una parodia (nel senso etimologico del termine) del testo originale, cioè un testo secondo, che sfrutta alcuni elementi strutturali del testo originale, e il loro senso riconosciuto e assestato, per giocare sulle diversificazioni, sugli elementi di diversità. Non è parodia nel senso di presa in giro, perché qui non c’è nessun attacco polemico nei confronti di Baudelaire ; ma è parodia nel senso di canto collaterale, sulle stesse note dell’originale, per produrre un effetto diverso (ma non del tutto diverso).

Ecco quindi che, in questo modo, si trovano sottolineate le differenze. In generale, all’angoscia esistenziale di Baudelaire, Costa sostituisce una sorta di angoscia politica, in cui anche i riferimenti a motivi religiosi si trovano inquadrati in questo senso, accostati provocatoriamente a espressioni come associati, carriera, con evidenti riferimenti al rampantismo di un mondo corporate. Lo spleen di Costa è lo stesso di Baudelaire, ma ha contenuti differenti. Quelli di Baudelaire potrebbero essere visti come contenuti tradizionali dell’espressione lirica; per contrasto, dunque, quelli di Costa si propongono come antilirici, opportunamente realistici, e non privi di una diffusa ironia.

Insomma, parole e riferimenti esplicitamente antilirici all’interno di una cornice dichiarata esplicitamente lirica, con tanto di progressione conclusiva basata sulla ripetizione allitterativa intere-intere-intatti (che probabilmente non per caso segue la comparsa dell’unica sequenza rimica: vento-credenti-innocenti), che riproduce il tono di Baudelaire pervadendolo però di sarcasmo.

Insomma, in fin dei conti la parodia (nel senso consueto di presa in giro) c’è, anche se non dei versi di esplicito riferimento. La parodia riguarda la lirica in generale e le sue possibilità espressive; non Baudelaire ma la poesia che oggi lo imita e non riesce ad allontanarsi da quel modello.

Non possiamo tuttavia ridurre il componimento di Costa a questa sola componente. Non c’è dubbio che, come tutta la poesia dell’avanguardia, e buona parte dell’arte del XX secolo, questa poesia parla anche di poesia e si rivolge ai poeti. In questo starebbe solo in parte il suo interesse, e molto di più il suo limite, anche se spesso questo è proprio ciò che foraggia il discorso critico, che trova un facile appiglio in questa dimensione in sé critica della poesia contemporanea (e immagino quanto a lungo si potrebbe ragionare sulla comparsa del termine realismo nell’ultimo verso, in un momento storico in cui la polemica tra la Neoavanguardia e Pasolini si sta facendo sempre più virulenta).

Anche se non posso trascurare questi elementi, perché fanno comunque parte del discorso costruito da questi versi, quello che mi affascina qui è piuttosto la dimensione contraddittoria, o ambivalente, in cui la loro lettura è costretta a dipanarsi. Gli elementi lirici sono chiaramente presenti nell’andamento prosodico e versale, nell’uso di allitterazioni e rime, nella costruzione delle ripetizioni e dell’andamento sospensivo; ma il fatto di essere così esplicitamente focalizzati per mezzo del titolo li rende a loro volta oggetto del discorso, pur senza annullarli.

È come se Costa stesse dichiarando l’inevitabile fascinazione della tradizione lirica e delle sue costruzioni formali, mentre insieme dichiara anche l’impossibilità di assumerla pienamente, e l’irrealizzabile necessità di allontanarsene. Forse è proprio perché si colloca su questo drammatico crinale, ed esprime una condizione che ci rappresentava allora come ancora ci rappresenta oggi, che questi versi mi colpiscono.

Poi, tanto per restare all’interno di altre ricorrenze, sembra di sentire qui la stessa tensione che muoveva Adorno ancora in quegli stessi anni, quando dichiarava l’impossibilità, oggi, di un arte innocente, e pure lasciava capire quanto questa innocenza rimanga vagheggiata, desiderata, necessaria, pur nella sua impossibilità.

Infine, tutte queste mie parole non sono e non vogliono essere la chiave, forse neanche una chiave, per entrare nei versi di Corrado Costa. Diciamo che vorrebbero essere, nel loro insieme, la proposta per una lettura che parta con alcune consapevolezze, ma che le sfrutta non per cercare una verità del testo (verità che la poesia non possiede, né vuole possedere – è la saggistica che cerca la verità, semmai) me per avere degli strumenti per sopravvivere, per muoversi, in quell’ambiente in parte alieno che è il testo poetico. Il testo poetico va prima di tutto vissuto, materialmente attraversato. Costituisce la possibilità di un esperienza vissuta. Non è un messaggio da decifrare. Il suo significato è ciò che ci lascia l’esperienza del suo attraversamento – che sarà, certo, tanto più intensa e profonda quanto più possediamo gli strumenti per capire quello che ci circonda.

Chissà se è questo ciò che Marco Giovenale chiama cambio di paradigma? Ma, se è questo, le cose stavano così anche prima. La svolta degli anni Sessanta lo ha solo messo più chiaramente in luce.

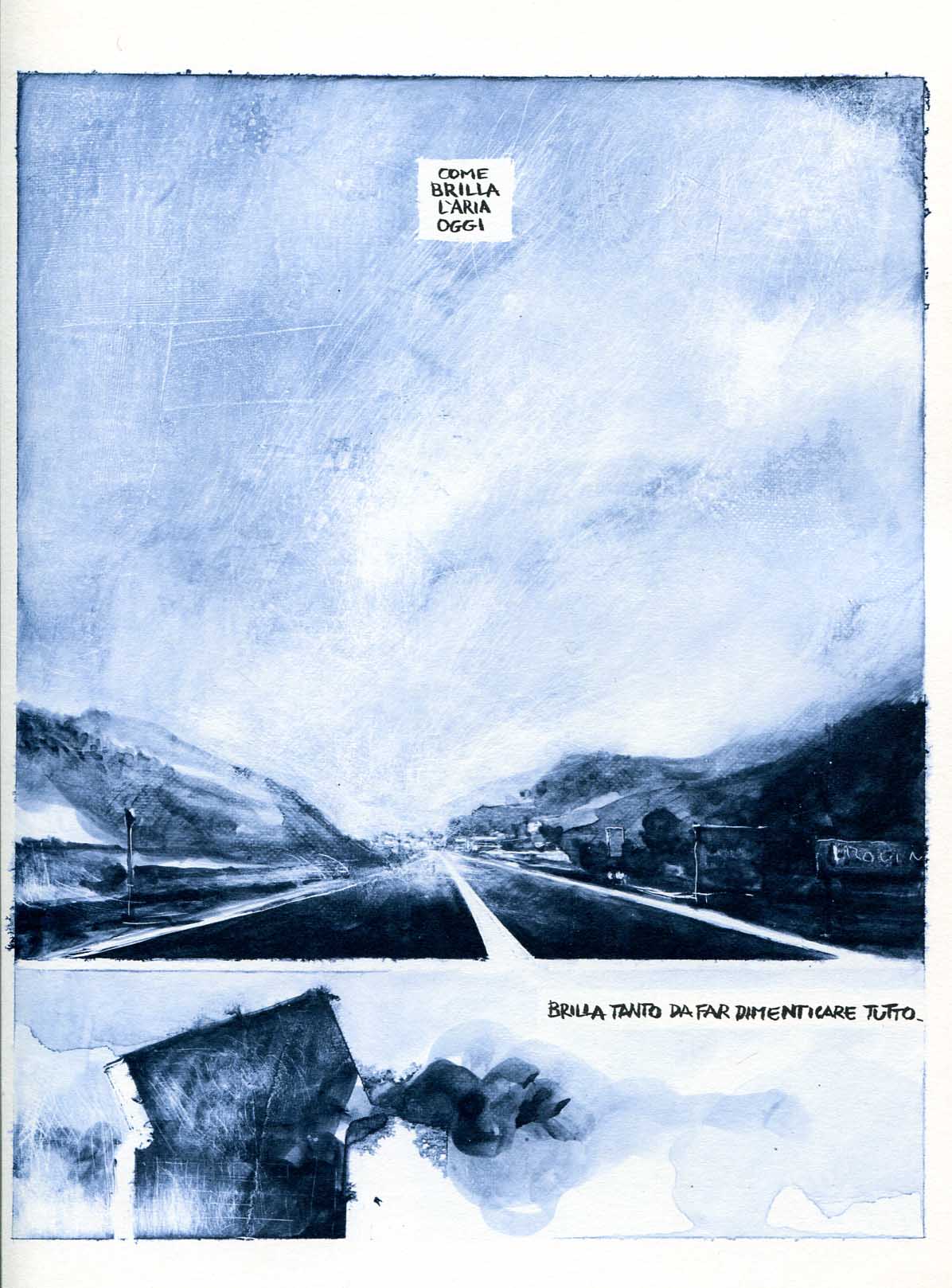

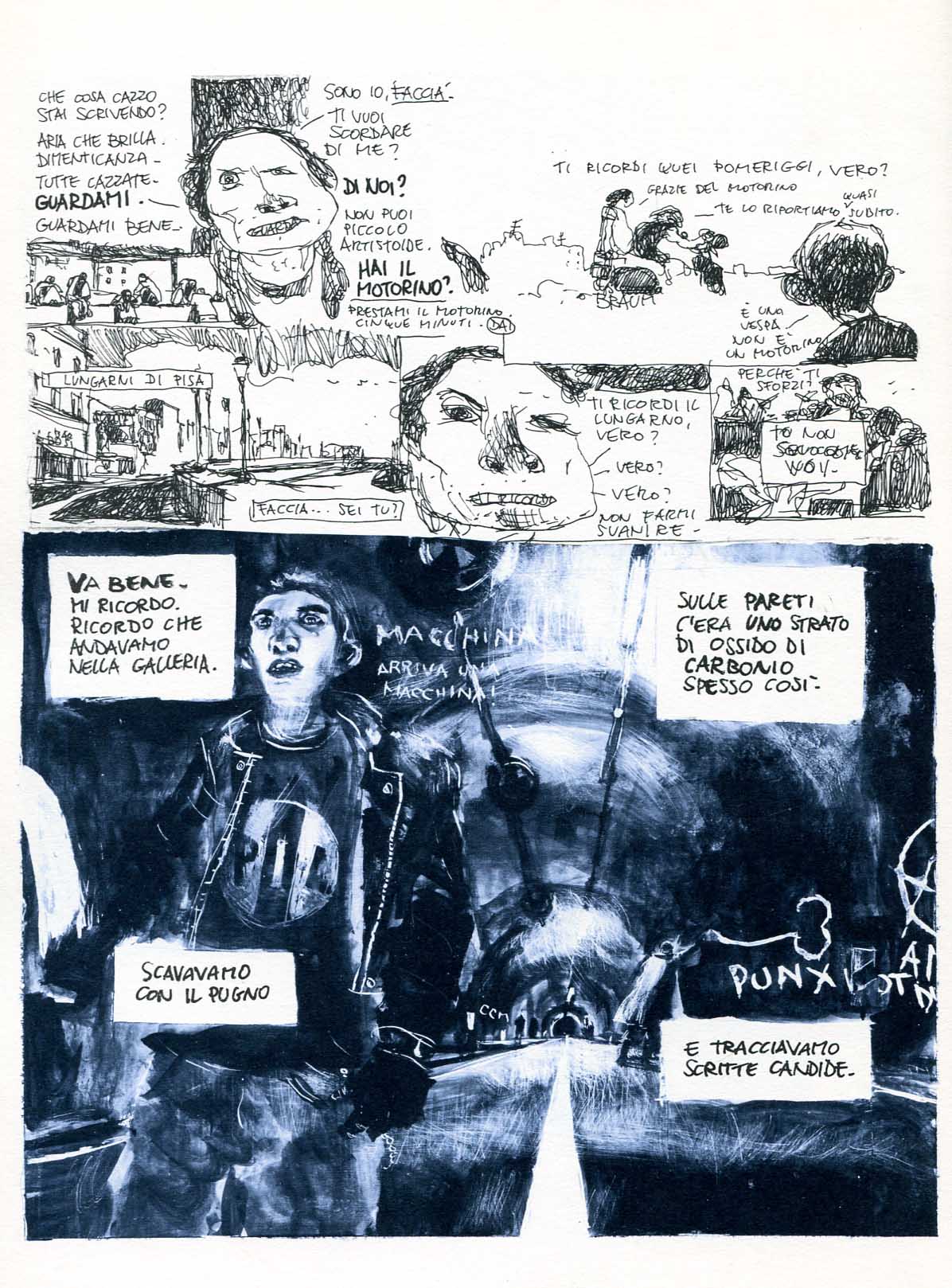

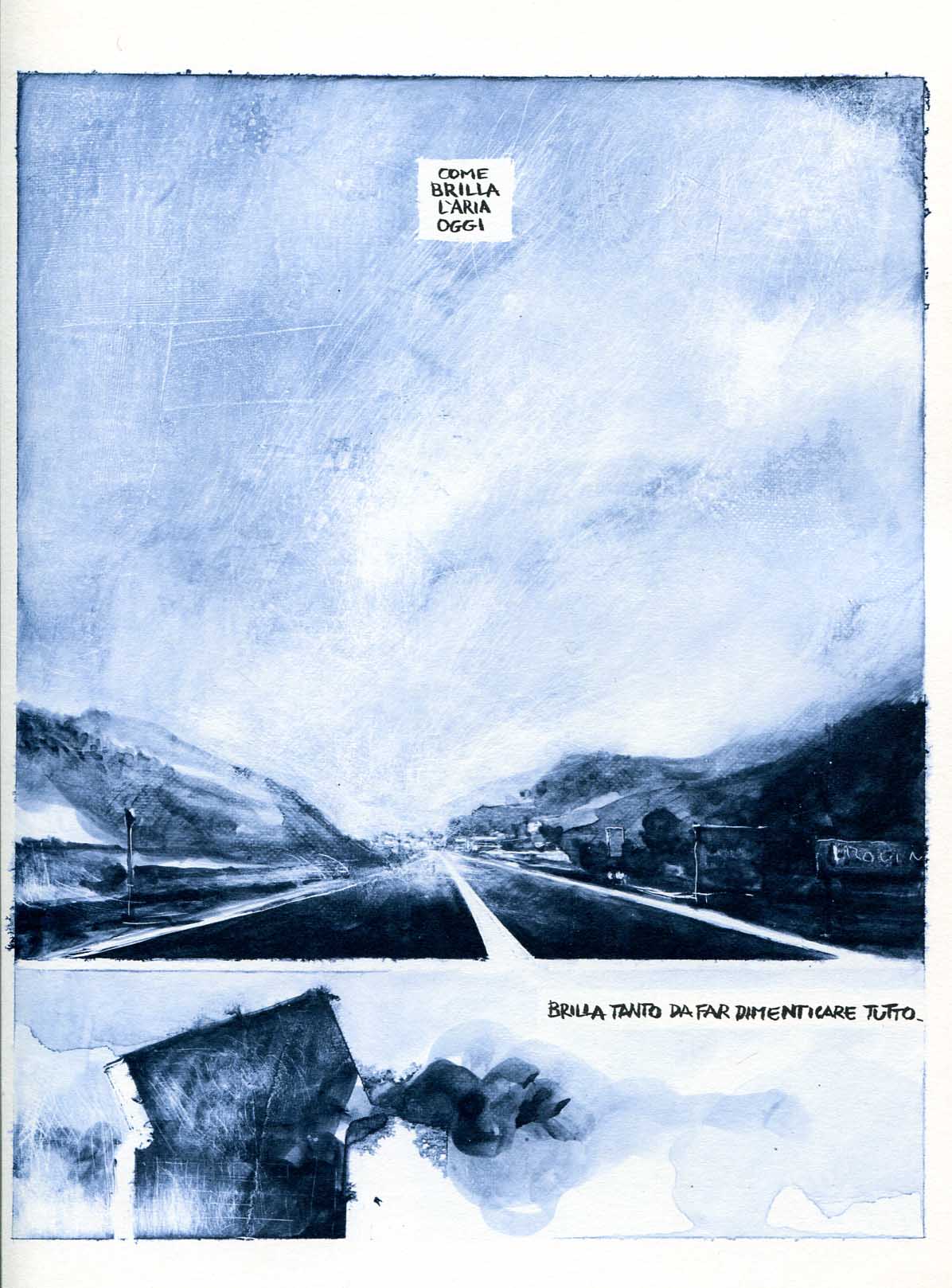

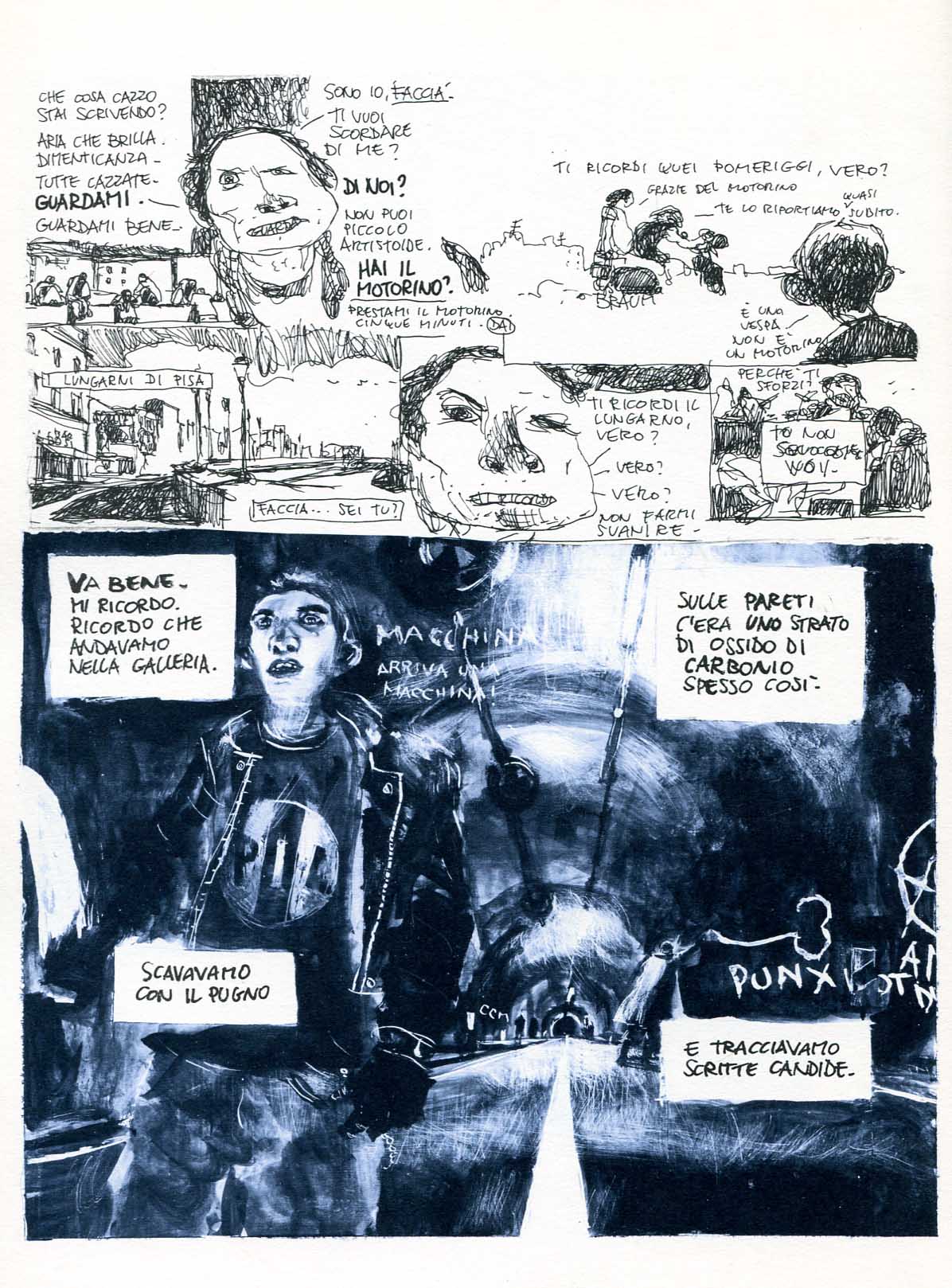

Gipi – “Esterno notte” – pag.1  Gipi – “Esterno notte” – pag.2 Gipi esordisce nel campo del romanzo a fumetti nel 2003, con Esterno notte. Ha già pubblicato varie storie interessanti, ma Esterno notte rappresenta comunque un salto di qualità. Il lettore se ne accorge sin dall’inizio, dalle prime pagine della “Storia di Faccia”.

C’è quella prima immagine, bellissima, tre quarti di pagina, in un bianco e nero di un azzurro plumbeo, che rappresenta un cielo enorme sopra un paesaggio che corre verso l’orizzonte. Ci sono le parole di una didascalia, in alto nel cielo: “COME BRILLA L’ARIA OGGI”; e poi, sotto, sopra l’immagine più piccola, quasi astratta, ma non meno piena di cielo: “BRILLA COSÌ TANTO DA FAR DIMENTICARE TUTTO”.

L’immagine si impone anche da sola. Racconta di una giornata luminosa, ma è anche un oggetto visivo interessante in sé, con quel contrasto tra denso e diafano, presente nella materia stessa del colore – un colore che insieme c’è e non c’è, perché la monocromia è basata su un pesante blu di Prussia, non sul nero. L’effetto che si vuole ottenere non è solo poetico, cioè di una forte attenzione alla forma, ma è anche, specificamente, lirico. Il cielo luminoso, l’aria che brilla, sono temi lirici troppo classici per non essere immediatamente riconoscibili. In altri contesti potrebbero apparire addirittura stucchevoli.

Ma qui, la dominanza della componente visiva modifica il gioco. In poesia c’è solo la parola, e nel campo della lirica è convenzione diffusa che si debba interpretare quella parola come la voce stessa del poeta, l’io lirico; perché l’effetto non sia questo bisogna giocare di straniamento, di dislocazioni, ottenute con altre parole, o con un uso meno ovvio della parola stessa.

L’immagine gode di un’espressione più oggettiva della parola: in linea di principio, mentre non esiste parola che non sia pronunciata da qualcuno, il mondo è pieno di immagini che nessuno ha “pronunciato”: basta aprire gli occhi e guardarsi attorno per vederne; il mondo è tutto fatto di immagini che la nostra vista recepisce (o, per dirla con maggior precisione, attraverso il senso della vista noi percepiamo il mondo come una sequenza di immagini). Per questo, anche un’immagine evidentemente prodotta da qualcuno, come questa, non è necessariamente e immediatamente interpretata come “pronunciata” da lui. Ancora prima di vedere la componente di espressione soggettiva, noi vi vediamo l’immagine, e magari il mondo che essa raffigura, se c’è qualcosa di raffigurato. Prima di tutto vediamo un pezzetto di mondo; e solo in seconda istanza, e non necessariamente, ne vediamo la dimensione di immagine prodotta e ne valutiamo la componente espressiva.

Per la parola, in generale, è vero praticamente il contrario: prima se ne vede (se ne ode) l’espressione soggettiva, e poi eventualmente, e non necessariamente, la si riesce a vedere come oggetto del mondo, nelle sue forme visive e/o sonore.

Tuttavia quando, come qui, le parole compaiono in mezzo all’immagine, è l’immagine stessa a provocare l’effetto di dislocazione, separando l’io che pronuncia quelle parole dall’io dell’autore. In altre parole, non è necessariamente l’autore il soggetto che parla qui, che sta dicendo “io”; è un altro io, quello del narratore, o di un narratore, che si trova all’interno della storia e del suo mondo proprio come la didascalia è piazzata all’interno della figura. Una soggettività già oggettivata nella storia, insomma; una soggettività lirica, certamente, ma un lirismo visto da fuori, riportato, e quindi straniato, oggettivato. Certo non meno vero, per questo, e non meno efficace. Anzi, forse persino di più, perché la dislocazione neutralizza il dolciastro, il lirismo: non è il poeta (l’autore) a pronunciare quelle parole, ma qualcuno di cui lui sta qui raccontando.

È questo che permette il magistrale colpo di scena della seconda pagina, quando entra in scena Faccia, il cattivo, il bullo, il Franti della situazione. C’è un cambio di registro improvviso. Dal lirico si passa al realismo basso, al linguaggio colloquiale e scurrile. Ma Faccia si rivolge a colui che nella pagina precedente aveva fatto espressione di commozione lirica, e appare qui disegnato con uno stile diverso, più semplice, più quotidiano, quasi più scurrile: “CHE COSA CAZZO STAI SCRIVENDO? ARIA CHE BRILLA, DIMENTICANZA, TUTTE CAZZATE. GUARDAMI. GUARDAMI BENE.”

Il Faccia disegnato male e che parla male si rivolge a colui che parlava bene nella pagina precedente, identificandolo al tempo stesso con colui che disegnava così bene. Il nuovo registro del disegno sembra delineare una diversa dimensione di realtà, più cruda e reale, che vuole negare la precedente, dichiararla falsa, e falsa in quanto lirica, e lirica in quanto si dimentica di lui, di Faccia, quello che la realtà la viveva davvero! e nella cui dimensione di vita il lirismo non ha posto, è pura e semplice falsità, sdolcinata falsità.

La storia prosegue poi per tutto il suo corso su questo duplice registro: da un lato una dimensione lirica da cui il narratore non riesce mai a staccarsi davvero, dall’altro la cruda realtà della vita di Faccia, piccolo delinquente di provincia, ma anche figura eroica e tragica, malato di una deformazione ossea progressiva che gli deturpa il viso, e in fondo evidentemente e profondamente umana. L’alternanza viene essa stessa tematizzata, a volte sembra persino l’argomento del discorso, mentre poi piano piano, progressivamente, pagina dopo pagina, la storia di Faccia diventa sempre di più l’argomento evidente. E se, all’inizio, la grafica “dipinta” viene contestata da quella “disegnata”, proprio come il lirismo viene contestato dalla realtà, progressivamente, nelle pagine successive, è questa stessa realtà a trovarsi sempre di più a essere “dipinta”, e quindi ad assumere tonalità liriche. Anche il personaggio Faccia continua ad abitare esclusivamente la dimensione “disegnata” solo fino al momento dell’azione sciagurata ed eroica, in cui però le (due) immagini “dipinte” in cui compare il suo viso sono annegate in un lunghissimo monologo di dolore e di sfida – un monologo che, in una storia a fumetti, è ovviamente “disegnato”, e quindi appartenente alla dimensione reale anche se fatto di parole soggettive.

Ecco insomma come Gipi muove le acque, giocando sull’opposizione poesia/prosa per ottenere un effetto diverso da entrambe. Ha la possibilità di farlo perché nel fumetto questa opposizione non è formalizzata. Ma lo può fare anche perché l’opposizione è nota, e può essere applicata al fumetto, pur se in maniera fluida, più evocativa che tassonomica. Gipi evoca esplicitamente l’opposizione, sembra quasi, a momenti, farne l’oggetto del discorso, ma si tratta di uno stratagemma a sua volta narrativo. È la figura di Faccia, attraverso questo stratagemma, a ricoprirsi a sua volta di una liricità più autentica. Alla fin fine, per quanto struggente e lirico sia quel cielo brillante che appare all’inizio, quando si arriva all’ultima pagina della storia è la figura di Faccia ad apparire lirica e struggente, e molto più giustificatamente tale.

Il cielo brillante ci affascina, certo; ma Faccia ci affascina molto di più. Il cielo brillante è facilmente lirico; mentre per trovare lirico il destino di Faccia bisogna fare molta più fatica, attraversando persino il territorio antilirico del grottesco. Tuttavia, una volta che il racconto di Gipi ci conduce attraverso questa fatica, Faccia ci appare, pur in maniera paradossale, ancora più lirico di quel cielo – e senza nemmeno il sospetto di stucchevolezza che ci sorgeva all’inizio.

Poetry comics? Boh! non saprei proprio. Tendenzialmente direi di no. Di certo c’è un uso molto acuto di certi stereotipi poetici, per ottenere effetti che di stereotipico non hanno proprio nulla.

Dettagli (18) Non sono bolle di mercurio sulla superficie dell’acqua (anche perché il mercurio non starebbe a galla). È solo che il cielo era sereno in parte e in parte annuvolato (il sole, coperto), per cui le creste delle onde riflettono ora un colore ora l’altro, ora una combinazione.

Il fatto è che, fermati dallo scatto, quei riflessi diventano oggetti concreti, quasi solidi, metallici (e anche non fermati, il mare era tutto un agitarsi di stringhe d’alluminio – o di nastri da regalo argentati).

Ma quello che è inquietante è che questo mare è tutto butterato, e non so proprio perché (l’acqua era pulitissima, non pioveva, non c’erano bolle d’aria in emersione…).

E comunque, nonostante l’immobilità della foto, io continuo a perdermi anche adesso nel movimento di quei profili più o meno azzurri, più o meno grigi. La foto ha fermato il tempo, in verità, non la perpetua oscillazione.

Le lampadine Di questa foto (catturata qui) mi piace il grande corridoio diagonale di azzurro contro il bianco in basso a destra, la luce di riflesso che da quel bianco fa risplendere il sotto del cornicione, e i colori di quel muro a sinistra, con le verticali della lesena e del tubo e le orizzontali delle modanature e delle file di mattoni che emergono appena sotto l’intonaco in via di scomparsa.

Però quello che davvero mi innamora è la fila delle lampadine, che non si sottrae del tutto alla geometria dell’insieme, però la reinterpreta a modo suo, più vivace e incostante, e a un certo punto gioca anche di ambiguità con gli isolanti elettrici lungo la parete.

Anche per la loro forma, sono tante piccole campane di luce. Non ne sentite il suono? Anzi, meglio: non ne vedete il suono?

17 Ottobre 2012 | Tags: antisemitismo, razzismo, semiotica | Category: semiotica | Sono stato, qualche sera fa, a una presentazione bolognese del festival ravennate Komikazen, a cui partecipava il mio simpatico omonimo Daniele Barbieri, con il quale, fortunatamente, sono più le opinioni che condivido di quelle su cui dissentiamo – per cui, visto che inevitabilmente veniamo con una certa frequenza confusi, almeno nessuno dei due deve difendersi da accuse di opinioni infamanti.

Si parlava di giornalismo a fumetti e di Palestina. Introducendo il dibattito, Daniele diceva che è una cosa terribile quando le vittime diventano aguzzini, e poi domandava a Carlos Latuff come se la cavava con l’accusa di antisemitismo che viene spesso rivolta a chi attacca o critica le politiche del governo israeliano (come è successo, per esempio, a Günter Grass). Vorrei condividere alcune riflessioni che mi sono venute alla mente, mentre ascoltavo le parole di entrambi.

Trovo che l’accusa di antisemitismo rivolta a chi attacca il governo israeliano sia politicamente vergognosa e storicamente non giustificabile. Con questa accusa infatti il governo di Israele si arroga il diritto di rappresentare non solo i cittadini israeliani, ma anche la cosiddetta “razza” ebraica nella sua interezza. A guardar bene, se presa alla lettera, le presupposizioni implicite in questa accusa sono mostruose, reazionarie e degne di quel clima culturale che diede vita ai “Protocolli dei Savi di Sion” e alla stessa persecuzione nazista. Si presuppone infatti:

– che esistano le “razze” umane: per bollare qualcuno di antisemitismo, bisogna infatti presupporre che esistano i semiti, e che siano un’entità definibile. La scienza dell’Ottocento e di parte del Novecento avallava questa posizione, che è stata invece smentita dalla genetica successiva, e che non trova conferma in antropologia (a meno che non la si intenda nel senso molto più debole di “popolazione che parla una lingua semita” – ma razza e razzismo non c’entrano più, allora).

– che “semita” sia sinonimo di “ebreo”: ma questo era falso persino per le teorie razziste. Semiti sono tutti i popoli del Medio Oriente, arabi ed ebrei. Un vero antisemita non potrebbe mai sostenere la causa palestinese, perché i palestinesi sono semiti tanto quanto lo sono gli ebrei.

L’antisemitismo è stato davvero una piaga, in Europa, anche prima che i nazisti lo portassero alle estreme conseguenze. Ci sono paesi, come la Russia, in cui continua a serpeggiare nella cultura popolare. Ma nell’Europa occidentale è ormai appannaggio di pochi ignoranti di destra, malati di marginalizzazione e anche per questo tendenti al fondamentalismo (sino ad arrivare ad atti violenti e vergognosi contro le sinagoghe o le persone). L’intolleranza verso i diversi, che sta alla base dell’antisemitismo storico, tende a non avere oggi matrici razziste in senso stretto, perché l’idea di razza non è più di moda. Nemmeno i Leghisti arrivano di solito a scomodare la razza.

È più semplice e meno compromettente parlare di diversità culturale, e basare su quella lo sciovinismo, e l’odio del diverso. Alla fine, l’effetto può essere simile a quello che produceva il razzismo, ma il razzismo in senso stretto è quasi scomparso in occidente, o è comunque limitato a frange politiche estreme – pericolose sì, ma marginali.

Perché dunque si continua a bollare di razzismo anche chi non parla di razza? Lo si fa, io credo, perché la parola infamante è quella; e se si vuole esprimere disprezzo per una posizione xenofoba come quella della Lega, bollarla di razzismo è il modo più semplice per farsi capire. La parola razzista è diventata insomma una sorta di offesa, dal significato incerto, che non distingue tra chi è razzista davvero (nel senso che crede che esistano le razze, e ve ne siano di inferiori), e chi è ugualmente xenofobo, ma su presupposti diversi.

La stessa cosa succede al termine antisemita, applicato in qualità di offensiva condanna sia a chi è razzista davvero, sia ad altri. Chi saranno questi altri? È molto difficile fondare l’antisemitismo su una xenofobia per differenza culturale: dove sono infatti le differenze tra ebrei e gentili, oggi? Sono praticamente solo in una diversa credenza religiosa, un fatto che è sì stato centrale, ma non lo è più da un pezzo. Tanto varrebbe essere xenofobi nei confronti dei luterani, o degli shintoisti. E poi, Israele è il paese culturalmente più vicino all’Europa di tutta l’Asia e l’Africa. I veri antisemiti in termini culturali in Europa sono quelli che ce l’hanno con gli arabi.

Ecco dunque che la parola antisemita, con tutti il suo connotato di oscurantismo e l’implicita evocazione spaventosa dell’Olocausto e della vergogna che esso ha portato con sé per tutti i non ebrei d’Europa, si trova pronta all’uso come offesa, e giustificata nella sua applicazione impropria dall’uso improprio che ugualmente si fa della parola razzista. In parole più povere: se la sinistra si sente in diritto di bollare come razzista anche chi non parla di razza, perché la destra (israeliana o sionista) non dovrebbe sentirsi in diritto di bollare come antisemita anche chi non parla di razza o di ebrei? Un errore lava l’altro, un diritto autorizza l’altro.

Queste considerazioni ci impongono di renderci conto che la parola razzista a sua volta possiede presupposizioni simili: se io dico a qualcuno “razzista”, sto presupponendo che le razze esistono, e che lui (lei) ha l’opinione sbagliata secondo cui ve ne sarebbero di inferiori. L’uso stesso della parola razzista mette in gioco l’idea di razza.

Io proporrei di abbandonare queste parole al loro destino storico; ovvero di usarle solo per quello che hanno significato nel passato, estendendole al presente esclusivamente per quelle mostruosità marginali che sono oggi il razzismo e l’antisemitismo in senso stretto, ovvero basate sull’idea di razza.

Non credo di avere alcuna speranza di convincere il governo israeliano e chi ne sostiene le ragioni, dandomi presumibilmente dell’antisemita poiché sostengo la causa palestinese (e non c’è dubbio che, per quello che ho detto, posso essere bollato da loro come tale). Qualche speranza in più potrei avercela con la sinistra, a cui appartengo anche perché ritengo che vi siano più persone ragionevoli e disposte a capire. Troviamo quindi parole diverse, per favore: razzismo e antisemitismo hanno fatto il loro tempo.

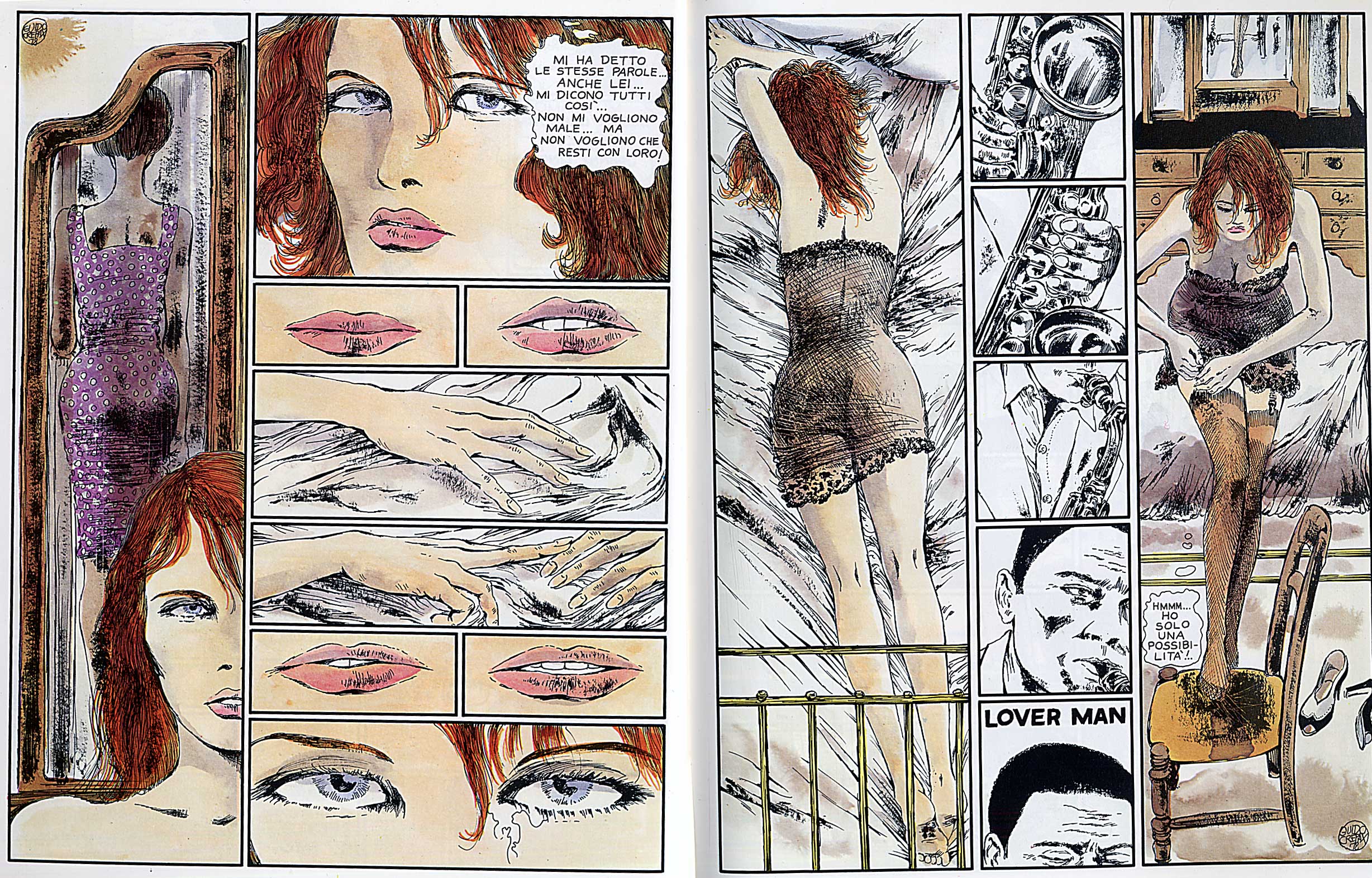

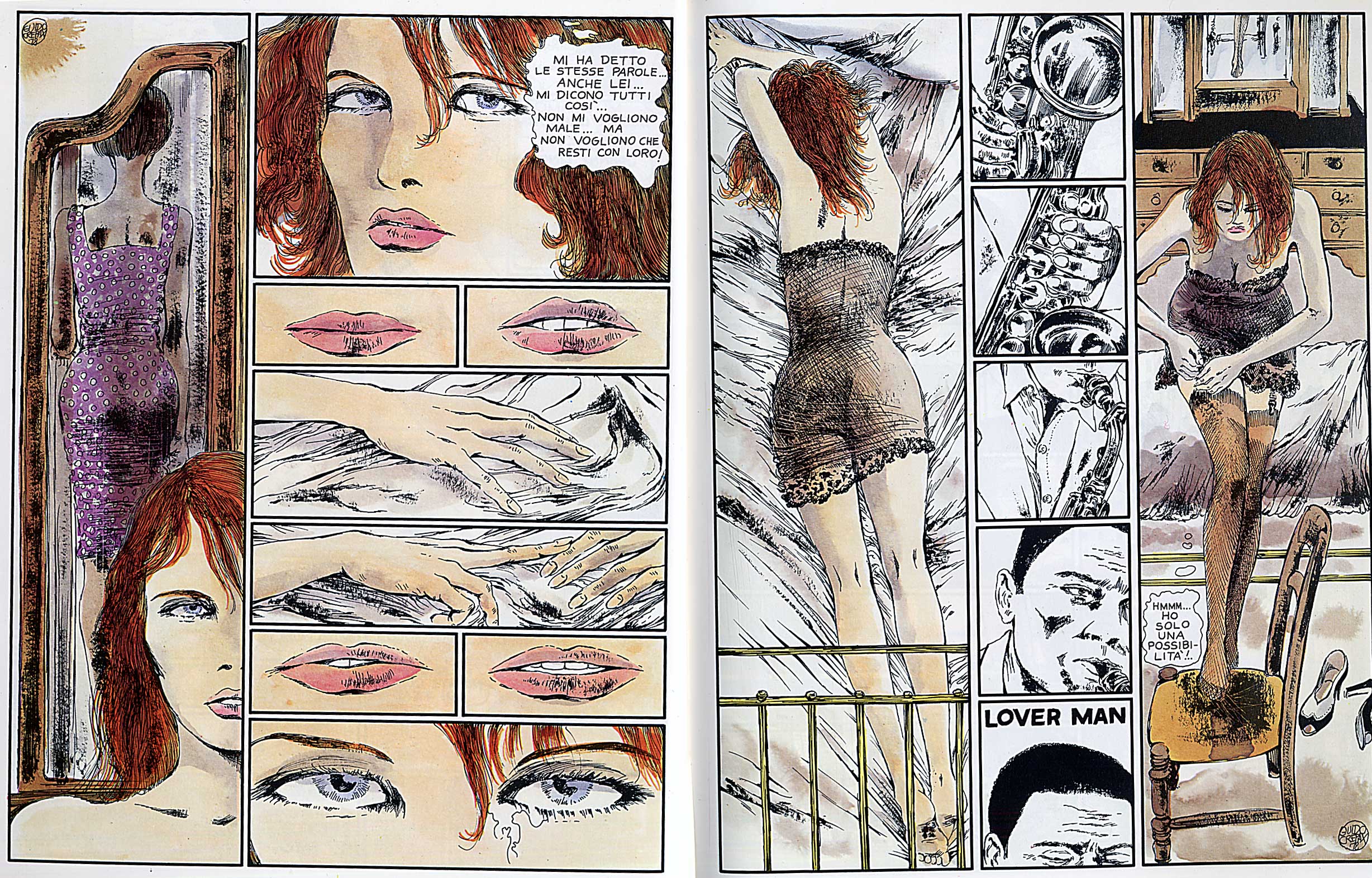

Guido Crepax, “L’uomo di Harlem”, 1979 Lasciamo perdere un attimo il discorso poesia/prosa nel fumetto, che può un po’ confondere le idee, e concentriamoci sul punto, cioè sulla centralità sì del racconto, ma non esclusività.

Questa doppia pagina de L’uomo di Harlem, di Guido Crepax (collana CEPIM, Un uomo un’avventura, 1979) racconta certamente in maniera efficace quello che vuole raccontare – e Crepax era estremamente inventivo ed efficace nel raccontare, specie in quegli anni lì – però voi la state vedendo così, probabilmente senza sapere che cosa vi stia raccontando. Magari se avete letto in passato il volume, ne avete un ricordo un po’ vago; non di più, comunque.

Certo, la sequenza qualcosa racconta anche di per sé. Una donna, in una stanza; una situazione con elementi erotici, poi lei piange, dorme, si riveste; c’è un parallelo accompagnamento musicale; non è chiaro del tutto se sia sola oppure no, se il riflesso nello specchio della prima vignetta sia reale o immaginario, e se sia reale o immaginata la mano a cui si avvicina la sua sulle lenzuola.

Ma sforziamoci di ignorare anche questo, e guardiamo la doppia pagina come una sequenza di figure, o una sequenza di forme. Il fumetto, visivamente, gode di una doppia lettura possibile: quella secondo il verso di scorrimento (sinistra destra, alto basso) e quella complessiva, generale.

Alla veduta complessiva, le forme rigide della gabbia grafica si contrappongono a quelle morbide della donna (corpo, volto, bocca, occhi, mani…); ci sono tre grandi strutture verticali continue, inframezzate da due colonne divise in molti elementi orizzontali. Già questa semplice ricorrenza ritmica mette in gioco lo scorrimento, che sarà, inevitabilmente per questo contesto, da sinistra a destra. Così, all’estrema sinistra, la curvatura dello specchio in alto sembra quasi il ricciolo di una parentesi aperta, e spinge avanti, a cercarne una chiusura.

Poco più a destra, la coppia di occhi in alto richiama la sequenza delle bocche subito sotto; la mano diventa subito due mani; e poi di nuovo la successiva sequenza delle bocche è richiamata dalla coppia di occhi in fondo. È una struttura visivamente simmetrica, nonostante le variazioni locali.

La vignetta con la mano singola si trova al centro, e corrisponde alla vignetta centrale della colonna senza colori sulla pagina di destra. E, ancora sulla pagina di destra, la testata metallica del letto viene mostrata senza la deformazione prospettica che chiederebbe; e in questo modo richiama a sua volta la struttura complessiva della gabbia grafica – come succede anche, in misura minore, alle linee orizzontali del letto e della cassettiera alle spalle della ragazza nell’ultima vignetta.

Tutti questi elementi troverebbero certamente un ruolo narrativo se prendessimo in considerazione la sequenza della storia (come si dovrebbe certamente fare in un’analisi del testo più completa): per esempio, anche la semplice ortogonalità della struttura grafica, che può sembrare ovvia (tutti i fumetti si fanno così), non è affatto ovvia in un testo come L’uomo di Harlem che inizia con delle vignette diagonali, e che ha di frequente anche pagine dalla gabbia molto poco regolare. Qui certo, la regolarità della gabbia corrisponde a una fase narrativa di quiete.

Tuttavia, io credo, non c’è solo questo. Quella coppia di bocche che si apre come a voler parlare, corrisponde alla coppia di occhi, che parlano attraverso le lacrime. Le rime visive, come questa, definiscono la struttura complessiva della pagina, che si fa guardare, chiede di essere guardata, suggerisce una ricorrenza di punti importanti, ancora prima che si capisca il perché narrativamente lo sono. Il bel sedere della ragazza sdraiata corrisponde al bel sedere della donna nello specchio, ed è, nella pagina, all’altezza della vignetta con la mano, e di quella in cui finalmente si vede la bocca del sassofonista, e quindi si decifra la situazione; così come alla stessa altezza è il gesto dell’allacciarsi le giarrettiere, focus erotico dell’ultima vignetta.

Queste corrispondenze ci sono, anche quando non raccontano nulla, di per sé. Il racconto è importante, nel testo a fumetti, ma il testo non si esaurisce nel racconto. Questo tipo di sensualità, per esempio, lavora (anche) al di fuori del racconto e non sarebbe riproducibile con mezzi diversi dal disegno – non per sole parole, non fotograficamente. Sarebbe in quei casi, eventualmente, un’altra e diversa sensualità.

Il ritmo costruito dal ripetersi delle forme, nelle immagini, agisce a monte del racconto; lo percepiamo anche se non capiamo la storia; è un ritmo della sequenza, non del racconto; al più, è un ritmo del raccontare, non del raccontato.

Per tornare all’opposizione poesia/prosa che stiamo provando ad applicare, un po’ forzosamente, al fumetto in questi giorni, il testo di Crepax sta presumibilmente assai di più dal lato della prosa. Ma questo non gli impedisce di possedere a sua volta aspetti formali che costruiscono senso anche di per sé, autonomamente dal racconto. In un fumetto molto “poetico” ce ne sarebbero di più, presumibilmente. Ma il fumetto è per sua natura diviso in unità regolari (come i versi della poesia) che sono le vignette e le pagine. È abbastanza naturale che possano diventare elemento espressivo.

Dettagli (17) I colori sono quelli, complice anche l’ombra (in alto a destra, dove c’è una lama di sole, il verde delle foglie rivela appena in tempo di essere in verità assai più brillante di così). E non sono bonsai, quelli, ma alberi veri. Insomma, non è un presepe, o un plastico, o una parete finto-naturale in uno zoo.

Che cos’è che è inquietante? Questa poco accessibile verticalità, o l’effetto prospettico che fa convergere le linee verso l’alto, o i colori assurdi? Oppure magari la completa naturalità di questa roba che sembra progettata apposta per colpire, per stupire?

Insomma, cosa ci fanno gli alberi in questa sezione verticale di roccia? in questo regno minerale di silicati e calcari?

Lo sdraio blu Sì, lo so che nella mia anima di fotografo c’è Luigi Ghirri. Il punto è che c’era ancora prima che io sapessi della sua esistenza. Avrei fotografato così anche senza sapere di lui. Probabilmente avremo guardato le stesse cose; siamo cresciuti con lo stesso immaginario visivo; ritagliamo il mondo in maniera abbastanza simile. Poi lui è Ghirri e io no, e non ci si mette in competizione con un mito.

Qui, io trovo che a dar senso a questa foto ci sia la colonna di sinistra, col cancello aperto e il suo nero che si incrocia all’angolo con il nero della buchetta della posta (ma anche il verde scuro in basso fa la sua parte, con le sue linee orizzontali e verticali, proprio come il cancello). Questo montante, nel suo insieme, allude a una prima soglia, a un al di qua dove sto io che fotografo.

Poi, la fila dei massi bianchi definisce una seconda soglia, tra ciò-che-è-un-po’-meno-al-di-qua e la spiaggia. Proprio dove i sassi lasciano il varco, c’è lo sdraio blu, che è il protagonista di questa storia, e, ai suoi lati, le due sentinelle, o alari; comunque gli oggetti più interessanti in scena, quasi metallici nella loro rigida geometria.

La terza soglia non si vede, ma gli ombrelloni e lo sdraio, che stanno necessariamente sulla spiaggia, la rende implicita e necessaria. La quarta soglia è l’orizzonte, la cui orizzontalità espande quella già accennata dal cancello e dal bidone verde a sinistra; ma è anche ripresa dagli ombrelloni.

La foto non è immobile. C’è un movimento dello sguardo che va dalla colonnina a sinistra bianca e nera alla diagonale dello sdraio blu sino al punto rosso nel mare a destra. Lo sdraio blu è l’unico oggetto non ortogonale. Il punto rosso l’unico oggetto di un colore caldo. Blu e rosso sono i due colori più netti e forti presenti in scena, e lo sdraio è rivolto verso il punto rosso: chi vi si sedesse guarderebbe proprio là.

Ma allora i due ombrelloni diventano le quinte di una scena teatrale, il cui pubblico siede al di qua del cancello nero…

10 Ottobre 2012 | Tags: avanguardie, estetica, poesia | Category: estetica, poesia | Un po’ me la prendo, in effetti, con l’avanguardia. Potrei fingere che non esiste, e parlare di altro. Invece mi accanisco, e ci torno sopra, e discuto con chi ne sostiene le ragioni (il che non implica, di per sé, che ne faccia parte – non so nemmeno se sia corretto dire che un’avanguardia esiste, in Italia oggi; quello che esiste è comunque l’idea di avanguardia, e l’atteggiamento avanguardista). Il semplice fatto di non condividerne le posizioni non basta a spiegare perché me la debba prendere così. Sarebbe molto più semplice ignorare il problema, e dichiararlo, così facendo, di fatto finito. Ma non è così; e soprattutto, evidentemente, non è così per me.

Il problema non è certo la sperimentazione in sé. Non si fa poesia, non si fa nessun prodotto culturale di valore senza ricerca e senza esperimenti. E un buon numero di esperimenti falliti è il prezzo naturale da pagare. D’altra parte, anche le avanguardie hanno i loro prodotti riusciti, che non ho problemi ad apprezzare. Apprezzo i prodotti, e apprezzo la sperimentazione; ma mi resta l’avanguardia come problema.

Sì, confesso che provo una qualche irritazione quando qualcuno si lamenta che in verità chi fa quel tipo di sperimentazione non è amato dai festival e dai premi letterari. C’è del vero nel fatto che il mercato culturale ha di solito difetti assai peggiori di quelli delle avanguardie. Però non si può negare che i fasti ormai passati della Neoavanguardia italiana abbiano lasciato comunque dei privilegi critici alle posizioni che le sono vicine; e questo fa sì che comunque gli spazi non manchino (nella generale scarsità) a chi fa parte dell’ambiente. Ma non è davvero questo il problema! Non ho nessuna posizione di scuola o di cordata da difendere. Mi irrita qualunque lamentela di questo genere, che provenga dall’avanguardia o dalla retroguardia. Sembra sempre di dover piangere una qualche miseria per colpa di qualcun altro; e gridare tu hai avuto abbastanza, lasciane un poco anche a me!

Il problema ha piuttosto a che fare con l’etica. Un’avanguardia è un gruppo che si muove attorno a un’idea, politica o artistica che sia. In campo politico le versioni estreme delle avanguardie sono i fondamentalismi (quello bolscevico fece la Rivoluzione d’Ottobre, in una Russia dove la Rivoluzione c’era già stata, e lo Zar era già stato deposto; quello islamico ha fatto l’Iran di oggi). In campo artistico magari i fondamentalismi ci sono lo stesso, ma siccome non sono particolarmente pericolosi, non ci importa di definirli come tali – e non mi interessa parlarne qui.

Le avanguardie che mi turbano sono quelle che vivono attorno a un’idea che io trovo, in linea di principio, condivisibile. Per esempio, che la poesia debba esprimere la banalità dei discorsi della società di massa, o che debba esprimere le tensioni o le emozioni politiche, o lo sdegno per l’ingiustizia sociale… sono tutte cose con cui non posso che trovarmi d’accordo. Il problema è semmai che, quando una di queste idee diventa l’unico o anche solo il principale motore di una produzione artistica, si scopre d’improvviso che non è del tutto compatibile con le altre; e soprattutto che non è del tutto compatibile con altre cose che continuiamo ad aver bisogno di esprimere, ma che non sono sostenute da un afflato ideale, perché sono più semplicemente legate alla normalità quotidiana, o magari al dubbio e alla diffidenza verso le idee che si pongono con troppe certezze.

Se io fossi un personaggio letterario, sarei Amleto, sempre in preda al dubbio. Credo che la mia posizione sia corretta, e porto avanti la mia piccola battaglia contro la critica prescrittiva e contro chi ritiene di sapere che cosa si debba fare in campo artistico (contro le ideologie; non contro le opere, che vanno sempre valutate indipendentemente dalle ideologie vicino a cui nascono). Ma siccome a dubitare si dubita anche di sé, mi vengono dei dubbi etici, e mi chiedo se non sto esagerando, se non sto perseguendo l’ideologia della non ideologia, e questo non mi condanni all’immobilismo.

Rimprovero alle avanguardie di avere messo l’etica davanti all’estetica anche là dove non lo si dovrebbe fare. L’etica è importante, anche più dell’estetica. Ma se non lasciamo qualche campo anche in noi stessi alle idee diverse dalle nostre, finiremo per essere dei fondamentalisti di qualche tipo, senza rendercene conto. L’estetica è il campo dove queste idee possono presentarsi e germinare. Questo campo deve essere libero dall’etica, perché è da questo campo che proviene la possibilità di cambiare idea, di trasformare le nostre ideologie. Tuttavia proprio per questo è un campo pericoloso, e a lasciargli troppo spazio nessuna idea, nessuna prospettiva etica può davvero avere forza.

Io percorro le strade dell’estetica cercando suggerimenti etici. Ma non ho mai la certezza che non sto esagerando. Non posso mai essere certo che avrei già dovuto fare una scelta, optando risolutamente per quella. L’atteggiamento avanguardistico è quello di chi questa scelta l’ha fatta. Per questo mi affascina, benché lo ritenga estremo e sbagliato. Per questo probabilmente lo devo esorcizzare scrivendone. Il fantasma di Adorno mi perseguita, come il fantasma di un padre giustamente assassinato; e continuo a ritrovare sulla mia strada tanto i suoi errori quanto le sue intuizioni corrette, grandi gli uni quanto le altre.

(su Adorno, e la sua concezione etica dell’arte, avevo scritto qualche anno fa su Tempo Fermo. Ora lo si può leggere qui)

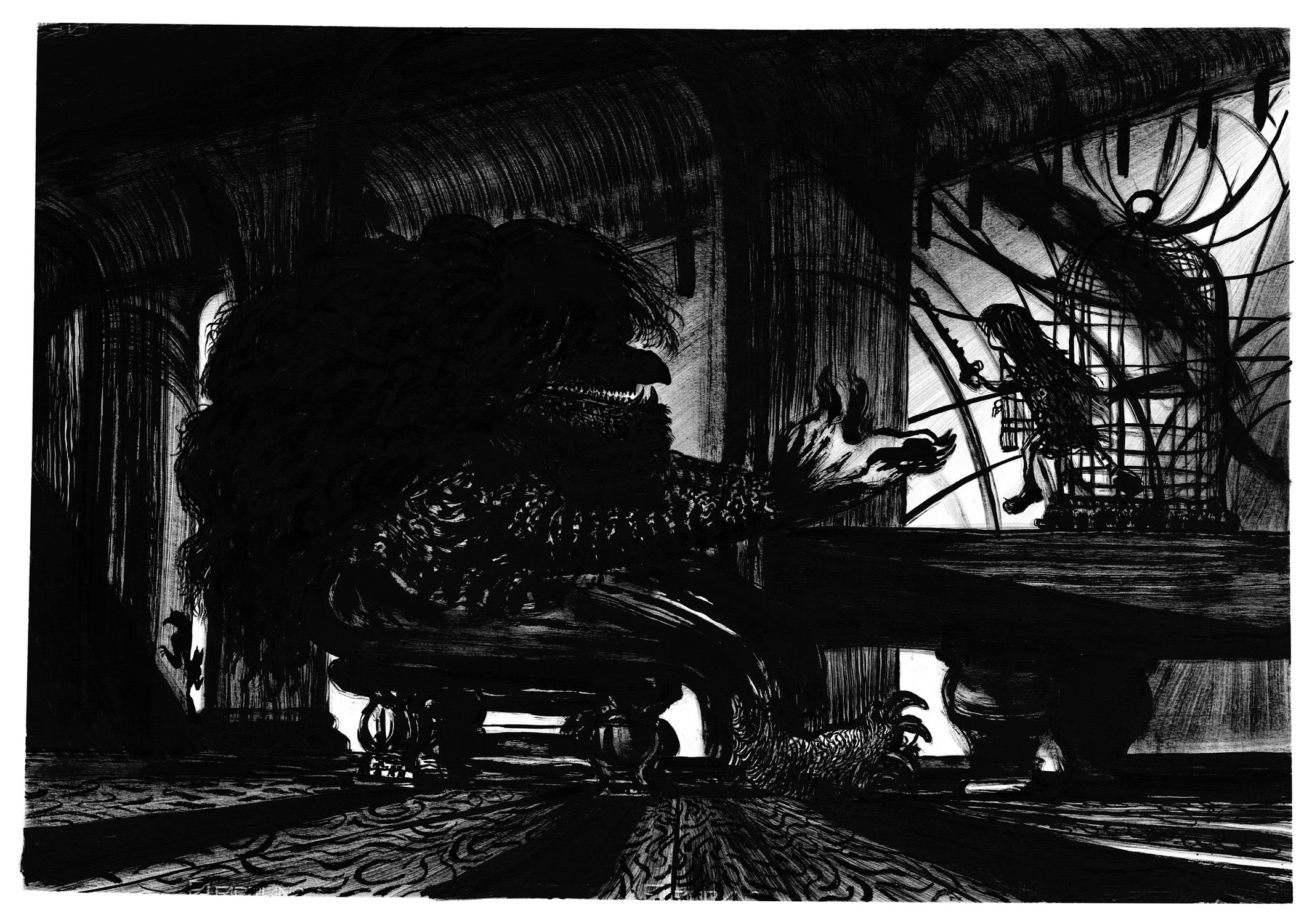

Marino Neri, “La coda del lupo”, Canicola 2012, pp 24-25 La coda del lupo, di Marino Neri, è un bel libro a fumetti, molto ben raccontato, molto ben disegnato. Potrei parlare di come Neri reinterpreta liricamente il segno di Micheluzzi, o di come sappia giocare di tinte bianche e nere molto nette, ma anche di tessiture graffiate, irregolari, dal segno grosso – grosso come tutti i segni delle sue vignette, quasi a lasciare appositamente il mondo come poco definito, irreale, sognato (il che è anche, un po’, il tema della storia).

Potrei parlare di quello e invece parlerò d’altro, perché voglio prendere il libro di Neri per proseguire il discorso sulla poesia a fumetti, o poetry comics (per i precedenti, vedi qui e qui). Ho detto negli interventi precedenti che nel fumetto non distinguiamo tra poesia e prosa come si fa tradizionalmente nella letteratura verbale; non distinguiamo non perché non lo si possa fare, ma perché non c’è gran motivo di farlo. Detto questo, ci sono certamente fumetti che mostrano, proprio come la poesia rispetto alla prosa, un’attenzione alle componenti formali che va al di là della loro efficacia per raccontare la storia. Non si tratta di un pregio in sé: ci sono fumetti bellissimi che sono tranquillamente prosastici, in questo senso (Hergé, primo tra tutti, insegna; Pratt, non ultimo, pure). Si tratta solo di una caratteristica, e indagarne gli aspetti può far luce su quello che abbiamo chiamato poetry comics, sui suoi limiti e sulle sue possibilità.

Mi interrogo su La coda del lupo perché al momento, pur avendolo molto apprezzato, non so davvero se posizionarlo tra la prosa, la poesia o in un’ampia zona intermedia, e perché spero che, riflettendoci, questo mi porti a capire qualcosa di più sulla questione. Non ho scelto Toppi o McCay (che ho già portato come esempio), perché nel loro caso so che cosa mi invita a metterli dal lato della poesia: ed è l’architettura della tavola, e anche, nel caso di Toppi, il ritmo della sequenza delle tavole. Sia l’architettura della tavola che il ritmo complessivo influiscono certamente sull’efficacia del racconto, ma non si risolvono in questo: posso godere di quelle composizioni visive anche senza sapere cosa raccontano; e anche se non posso sentire il ritmo se non capisco il racconto, è il respiro epico quello che ne salta fuori, quasi come una grande musica di fondo, indipendentemente da quello che si sta raccontando.

Ma ne La coda del lupo non ci sono queste cose. I disegni, pur singolarmente belli, non sembrano comporre architetture grafiche di per sé notevoli; non parliamo poi del ritmo di Toppi, che è una cosa praticamente solo sua… Ne dovremmo concludere che Neri fa (ottimamente) il narratore e basta? Forse sì, ma non ne sono convinto del tutto.

Mi è già capitato di parlare di quello che ho chiamato battito-vignetta-evento, e del fatto che in questa unità ricorrente del raccontare a fumetti ci sia qualcosa di simile al ricorrere del verso in poesia (ne ho parlato in questo post). Questa caratteristica è comune a tutti i fumetti, e indipendente dal racconto. Diciamo che saper raccontare a fumetti significa saper organizzare in vignette una storia, e saper costruire visivamente le vignette – un po’ come ai tempi di Omero saper raccontare (e si raccontava solo in versi) significava saper organizzare per versi una storia, e saper costruire sonoramente i versi. Questo permetterebbe al fumetto in generale di presentarsi come una sorta di epica moderna, e quindi un genere poetico – fatta salva, ovviamente, la differenza tra un’unità verbo-sonora come il verso e una sostanzialmente visiva (più, a volte, un po’ di testo) come la vignetta.

Nel senso appena detto La coda del lupo è poesia, ma lo è come ogni altro fumetto, con l’aggiunta che magari qui il tema ha qualcosa di epico, anche se un’epica dell’interiorità, del rito di passaggio dell’adolescenza – cioè, insomma, un’epica moderna, senza eroi. Non riusciamo però ad andare più in là?

Allora faccio un’ipotesi, così, per cercare di spiegare la sensazione che il libro di Marino Neri possa stare un po’ di più dalla parte della poesia che da quella della prosa. La storia scorre benissimo, nella sequenza di Neri; però questi disegni così netti, così forti, così scanditi, sono molto significativi anche individualmente. È vero che questo, come ho osservato altre volte rispetto al disegno di José Muñoz, contribuisce a rallentare la lettura, conferendo una certa solennità al ritmo complessivo – e quindi c’è certamente una funzionalità a una migliore resa del racconto. Però è come se queste vignette si imponessero anche, una per una, nella loro icasticità, proprio come i versi di un poema, che si fanno sentire come versi mentre al tempo stesso raccontano. Tuttavia, facendosi sentire, permettono l’emersione di altre relazioni, come le rime, le allitterazioni e altri fenomeni fonetici e sintattici tipici della poesia. Qui, qualcosa di questo genere finisce per succedere rispetto a queste forme nere (e bianche, e tessute) che sono così poco o così faticosamente naturalistiche (insomma, poco definite, rispetto a un’idea di disegno realistico) da costringere l’occhio a vedere echi e rispondenze nelle forme tra una vignetta e l’altra, tra una pagina e l’altra.

Così, insieme alla storia, si snoda in questo libro una sorta di sinfonia di forme nere e di forme bianche, e di tessiture scarabocchiate e quasi incerte, in modo che ne ricaviamo l’impressione di stare aggirandoci in un universo di forme astratte (e un po’ inquietanti) che si ripetono. Questo ha a sua volta effetto sulla storia, giustamente, ma funziona pure di per sé – come il suono dei versi di Omero.

Un maggiore naturalismo grafico non avrebbe pregiudicato la storia (anche se forse certi effetti sarebbero stati meno intensi), ma avrebbe attutito o addirittura nascosto questo senso di ripetizione modulata di qualcosa che appartiene a ciò che si sta vedendo, al disegno, non a ciò che è raccontato, non a ciò cui il disegno rinvia.

Insomma, poetry comics? Forse non proprio, però parecchio da quel lato, a quanto pare.

Dettagli (16) Di questo Dettaglio non voglio dire niente.

Però guardatelo a tutto schermo.

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti