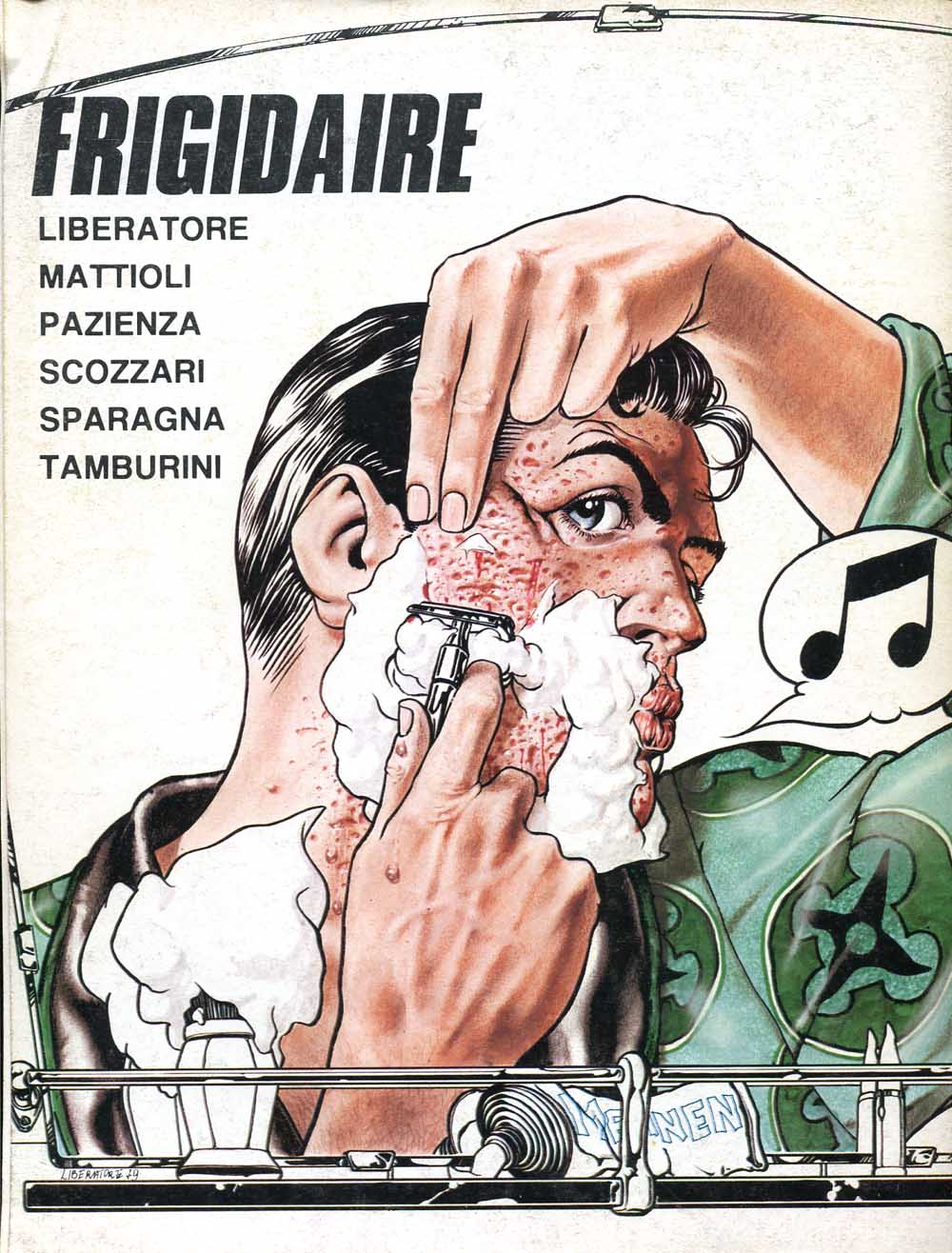

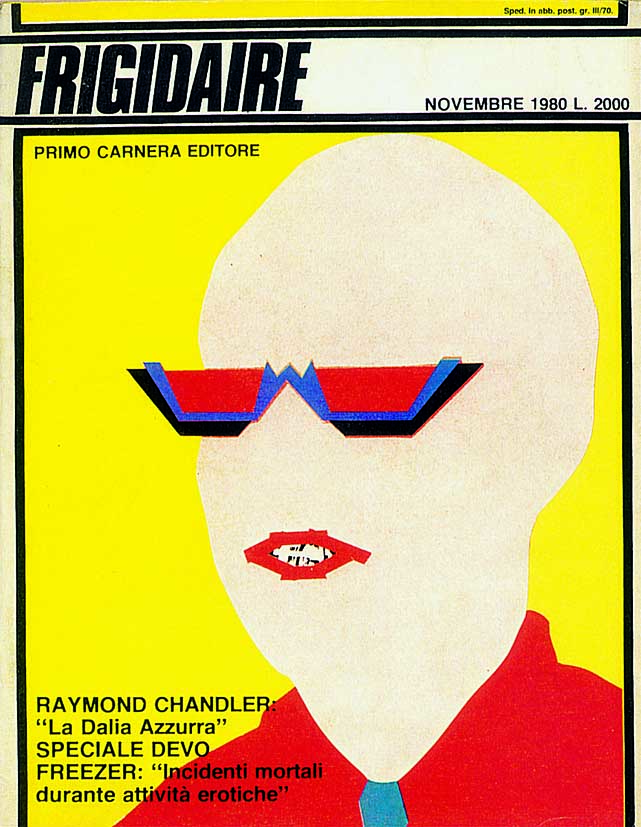

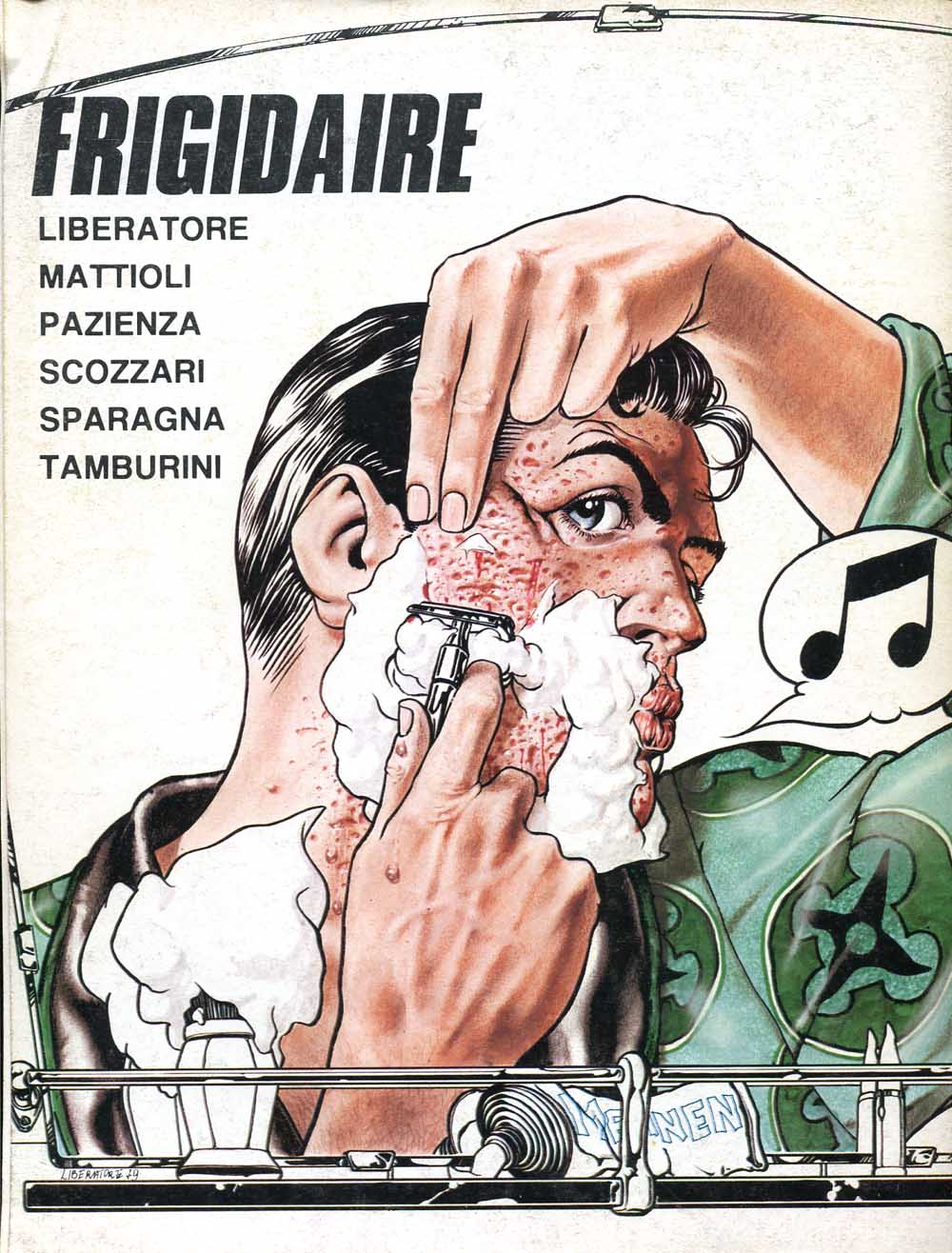

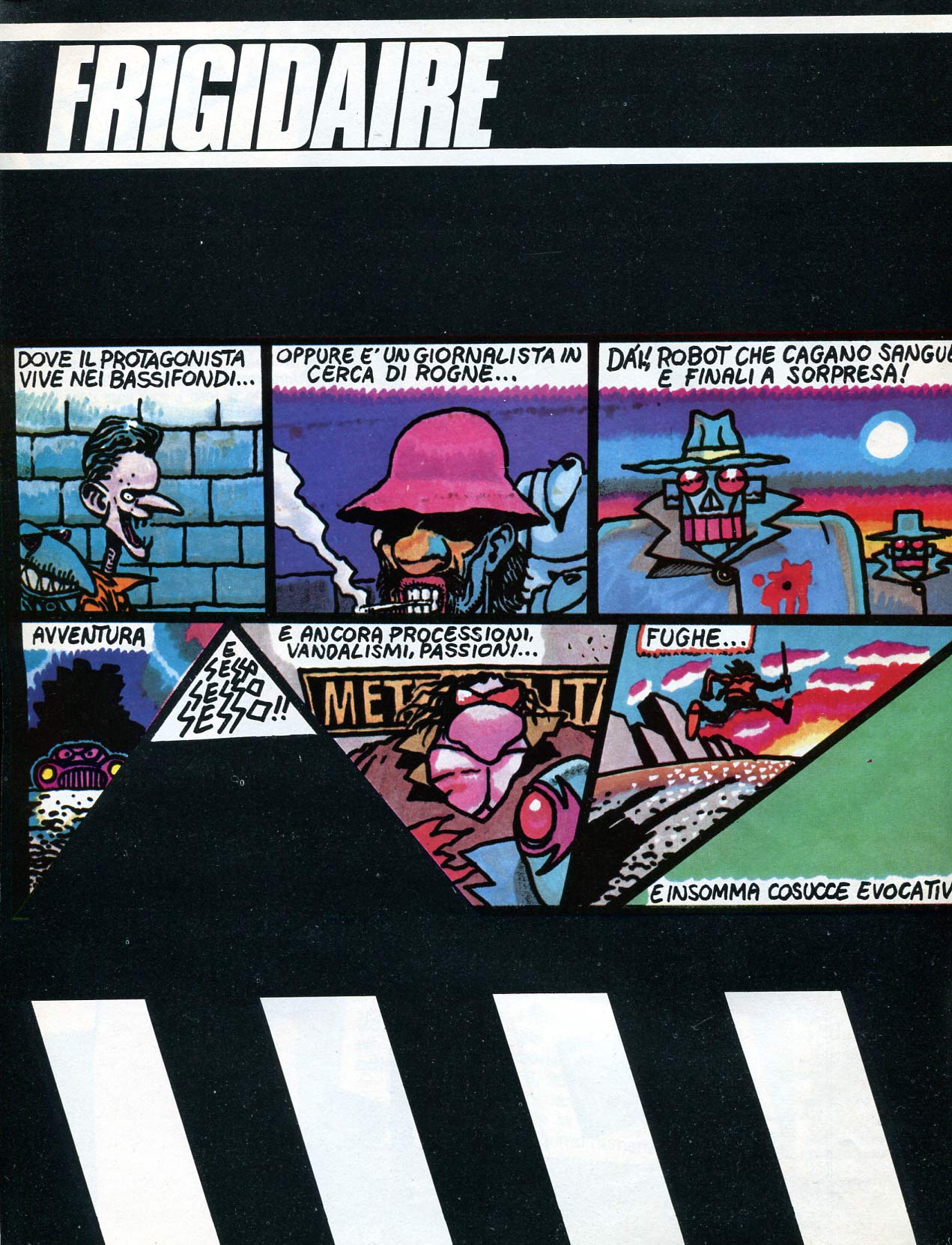

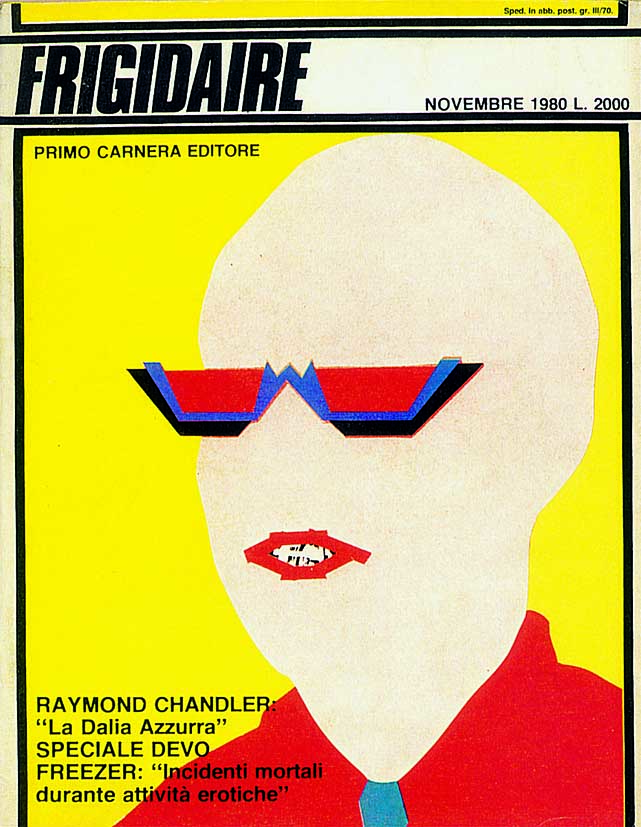

Tanino Liberatore, Frigidaire n.1, quarta di copertina Ultimo degli autori che compaiono sul numero 1 di Frigidaire (dopo Tamburini, Pazienza, Scozzari e Mattioli) è Tanino Liberatore. Vi appare con una serie di illustrazioni coordinate (quasi una storia, nel loro insieme), una puntata di RanXerox su testi di Tamburini, e la quarta di copertina che vedete qui sopra (l’integrale di RanXerox è appena stata pubblicata, tra l’altro, dalle Edizioni Comicon).

Liberatore è forse il meno intellettuale e certamente il meno ideologico del gruppo. Ma ha una mano grafica da grande virtuoso e una straordinaria capacità di rappresentare ciò che disturba. Del gruppo è probabilmente il più lontano dal considerarsi parte di un’avanguardia. Sesso e violenza sembrano i suoi temi preferiti.

Ma l’iperrealismo delle sue carni finisce per essere davvero disturbante, e il suo erotismo assume una dimensione che fa quasi paura, più paura comunque della barocca violenza agita dai suoi personaggi, troppo estrema per essere credibile, troppo palesemente non credibile per voler fare paura. È semmai una violenza che ha aspetti ridicoli, ed è piuttosto questo a fare paura, cioè che si possa arrivare a riderne.

A prima vista, il sarcasmo delle carni martoriate di Liberatore sembra fratello del sarcasmo di Scozzari, nichilista e devastante. Ma ciò che viene disegnato da Liberatore resta troppo sensuale, comunque troppo erotico per potersene sbarazzare come semplice provocazione. L’appeal erotico continua a funzionare, i corpi e le carni chiedono di farsi guardare: non c’è una ridicola squisitezza al centro del discorso, qui, ma un iperrealismo muscolare di pose provocanti, una bellezza alla Mapplethorpe – accostata al male, al dolore vissuto, alla cicatrice orribile, al sadismo.

Le immagini di Liberatore pretendano di farsi guardare mentre invitano a distogliere lo sguardo. In questa ambivalenza si resta invischiati. Dov’è il messaggio politico, in tutto questo? È solo nella dimensione personale, nelle pulsioni elementari, e nella violenza che ne deriva. Non è l’estetismo dell’avanguardia quello che muove Liberatore, ma è comunque un estetismo, un compiacimento dell’ambiguità della carne e del vivere in un mondo che subisce la violenza.

Anche Liberatore, anzi, per certi versi soprattutto Liberatore, con i suoi eccessi, è il testimone della propria epoca e dell’ambiente culturale e sociale di Frigidaire. Non è un caso che RanXerox, il personaggio creato da Tamburini, spicchi il balzo proprio quando inizia a disegnarlo lui. L’eros e il male di Liberatore sono davvero quelli che incarnano, portandolo all’eccesso, il sentire diffuso nei lettori di Frigidaire, la sensazione che non ci sia rimasto più niente da fare, politicamente parlando, se non compiacersi della propria diversità, e vivere di quella.

Dettagli (25) Senza parole

Il muro rosaceo Nel mondo reale, questo muro si trova qui. Nell’immagine che avete sotto gli occhi è un dettaglio materico un po’ sgranato dall’ingrandimento, che crea una composizione quasi astratta insieme con altre linee sostanzialmente ortogonali.

A me piace, oltre all’incrocio delle linee, il contrasto tra il rosaceo/violetto del muro e il giallo chiaro dell’altro muro più a destra, quello tra i diversi marron/ocra, e quello tra i vari grigi e bianchi.

Insomma, un’altra variazione sul tema di sempre. Una città invisibile perché nascosta dalla sua struttura plastica. Però anche queste linee astratte parlano di persone che hanno lavorato per costruire questi muri, e di natura che ha operato per invecchiarli.

5 Dicembre 2012 | Tags: Leila Falà, poesia | Category: poesia | Tutto bene grazie

Ciao come stai? Tutto bene grazie.

Proprio oggi volevo suicidarmi un po’

e poi mi è mancato il coraggio.

O la voglia di pensare a come fare.

Non mi suicido per pigrizia?

Oltretutto a un certo punto

mi han telefonato – “Ciao, sono Patrizia”.

Voleva vendermi servizi telefonici

e mi sono così offuscata che alla fine

non ci ho più pensato.

Poi è tornato mio marito,

e così il suicidio è finito.

Da qualche tempo per colpa sua

non riesco mai a combinare niente.

Puzzle

Quando poi sei diventato grande

tu pensi che ora che sei in fondo

il tuo puzzle dovrebbe avere la sua forma

che ormai dovrebbe comparire il disegno

di te con la tua vita amici e amori affianco

un affresco composito complesso

di serenità.

O di certezze almeno.

Invece ora tutto si confonde

ho gruppi di tessere qua e là

con forme, ma non si lega niente.

Tanta gente

ma accanto a me nessuno.

Tra un pezzo e un altro un buco

che non so quando si è formato.

Né se ci sia sempre stato.

Tra tutte queste tessere

buttate dappertutto

la mia figura infine non compare.

L’altro giorno ho trovato

un pezzo con un occhio.

Mi guardava.

Ma non era neanche il mio

era un ricordo e basta

e non di un fatto ma

di un film soltanto

o di uno spot pubblicitario

forse.

Non ho capito dove mi sono persa

forse avrei dovuto scrivere un diario

oppure tornare piccola

a domandare, se lo sa Arlecchino

che di quei pezzi almeno

si era fatto un vestito.

Anzi l’abito. Ecco

di certo so dove abito.

L’ho scritto ieri in fondo a un documento

dove chiedo che mi venga lì inoltrata

ogni evenienza.

Ci vado, questa sì è un’idea.

Magari suono. Educatamente aspetto.

Con calma.

Vediamo se rispondo.

(Leila Falà, inediti)

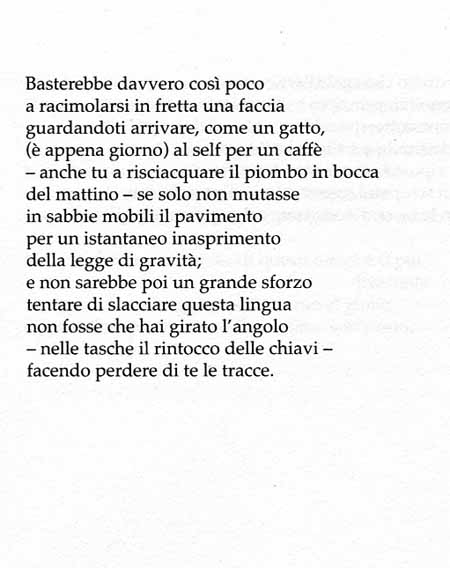

Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo. Ritorno dall’esperienza di RicercaBO, incontro tra autori e critici sulla scrittura di ricerca, con meno soddisfazione dello scorso anno: meno critici con cui discutere, troppi narratori e troppo pochi poeti (quest’ultimo, ovviamente, non è un difetto in assoluto – ma per i miei personali interessi lo è, certamente). Tra gli assenti, Marco Giovenale, impossibilitato per improvvise ragioni famigliari, con cui avrei discusso volentieri di persona su quello che abbiamo iniziato a discutere per iscritto su questo blog, e che forse avrebbe dato ragione più concreta di alcuni esempi di un tipo di poesia che lui sostiene, e che io non comprendo.

Torno a casa, comunque, anche con alcune esperienze positive. E di una do testimonianza qui, attraverso tre dei componimenti presentati.

Mi viene da pensare, leggendo questi versi leggeri (ma non troppo) di Leila Falà, che, per fortuna, non tutta la poesia aspira a porsi come modello universale, o come proposta per le maniere della poesia del futuro. Non c’è nessun vaticinio, qui, nessuna scoperta di verità profonda, nessun suggerimento di una profondità abissale del senso – o perlomeno, queste cose non appaiono, ma certamente, visto che si tratta di poesia, qualcuno (e io pure, volendo) sarebbe in grado di trovarvele.

Personalmente, ne apprezzo a prima vista il tono dimesso e colloquiale, in cui le rime e i giochi di suoni si inseriscono con un guizzo leggero da filastrocca, che arriva qua e là sino al palazzeschiano elenco di banalità (quelle che associano quotidianità e inquietudine un po’ angosciata – un po’ come nelle fotografie preoccupanti di Diane Arbus).

C’è quindi un profilo basso, poeticamente, con l’uso della battuta umoristica che ancora di più lo abbassa (anche se, certo, la poesia ironica ha pur una sua tradizione – ma fa così fatica a esser presa sul serio!) e l’effetto di rime assonanze e paronomasie, le quali in questo contesto rimandano immediatamente all’universo a sua volta basso della filastrocca, piuttosto che a quello alto della poesia.

Si tratta però di un inganno. Basta un poco di attenzione per accorgersi che questa è solo la superficie del gioco, mentre ciò che le sta sotto non ha più molto di basso. Anche questa superficie è partecipe comunque del gioco, e continua a invitarci a non prendere troppo sul serio nemmeno la profondità.

Mi trovo a domandarmi come mai nelle avanguardie questa medesima leggerezza sia così difficile da incontrare. Il mio sospetto è che la leggerezza ironica presupponga una sorta di dolce scetticismo di fondo che mal si accorda con la propositività avanguardistica. L’ironia delle avanguardie è distruttiva (nei confronti del nemico), oppure è essa stessa programmatica, quindi non leggera. Oppure forse, più banalmente e generalmente, la leggerezza svanisce sempre da un testo quando si pretende di interpretarlo troppo a fondo, magari anche solo per dargli valore, per consegnarlo alla Storia, per renderlo influente. Sarebbe colpa della critica, insomma.

Sarà davvero così? Nel caso, per favore, almeno per stavolta, lasciatemi divertire!

Natale

È vero che hai smesso di studiare?

Come stai a Barcellona?

Come stai a Milano?

È vero? hai ripreso a studiare?

Com’è la tua nuova casa?

Tutto all’IKEA! Proprio brava.

Assecondi ancora tuo padre?

Da tanto hai rinunciato a capirlo.

Discuti ancora con tua madre?

Credi ancora che dovrebbe capire.

Tu preferisci il panettone con le gocce di cioccolato

e lasci i canditi sul bordo del piatto.

Giochi a spararvi con il cuginetto?

Siete l’esercito dei baci.

Va sempre bene il tuo lavoro di architetto?

Sei troppo magra.

Sei troppo grassa.

Avevi le mani più belle.

Le tue dita non erano nodose.

Perché non volevi che facessero l’albero?

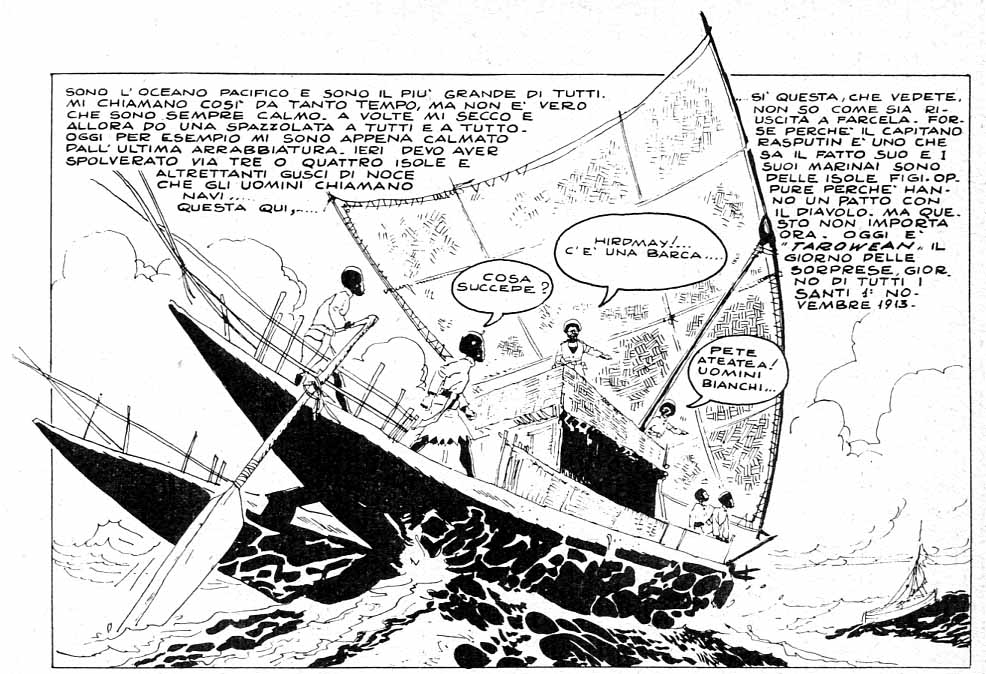

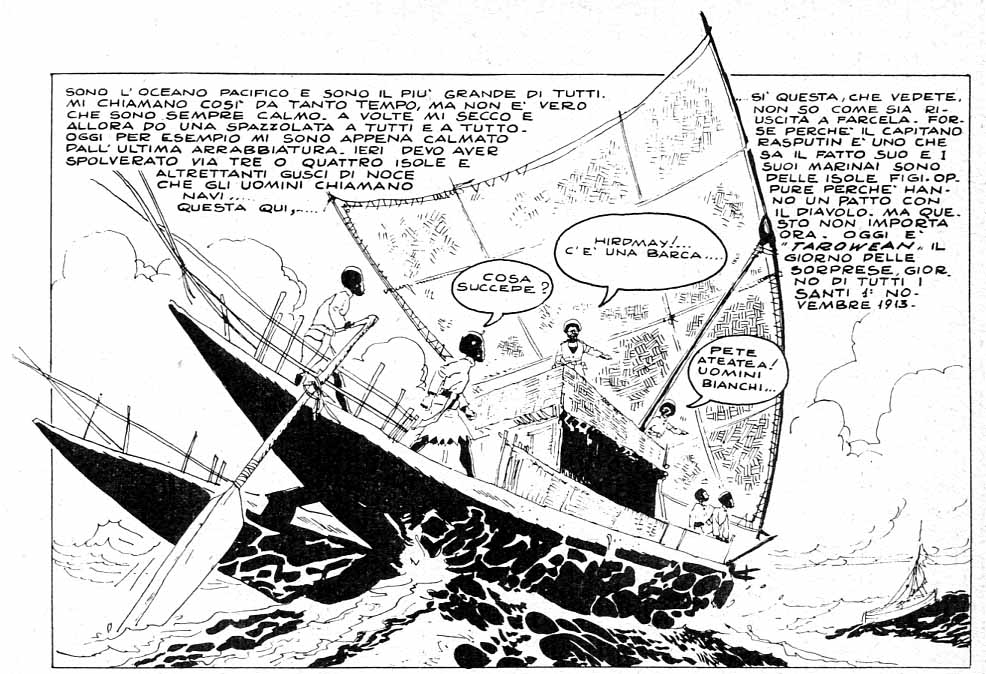

Hugo Pratt, Una Ballata del mare salato, la prima vignetta Il 14 dicembre parte il mio corso privato/pubblico (privato perché me lo gestisco da me, pubblico perché è aperto a chiunque vi si voglia iscrivere). La prima lezione è dedicata a Una ballata del mare salato, di Hugo Pratt.

È un testo prototipico, uno di quei testi di cui è difficile parlare perché definiscono una norma, e sono poi gli altri testi a definirsi per il modo in cui assomigliano o si differenziano dal prototipo. Insomma è un classico talmente classico che è difficile trovarne altri.

Che cosa ne diremo? Ci sarà, doverosamente, una piccola introduzione storica: quando dove e perché, sia nella carriera di Pratt che nella situazione italiana. Non è il centro del discorso, ma va fatto.

Poi, vorrei esplorare una serie di aspetti:

– il tratto, ovvero le ragioni dell’efficacia di questo bianco-nero così marcato, privo di sfumature e retini;

– inquadrature e montaggio, ovvero il rapporto con il cinema;

– lo scorrimento del tempo, ovvero come si dipanano le scene e come si avvicendano;

– l’intreccio, ovvero come succede che una storia con aspetti così foillettoneschi (le coincidenze determinanti sono davvero troppe nella vicenda raccontata) riesca ad apparire ugualmente così intrigante e persino realistica, a volte;

– i temi, ovvero come il mare salato sia davvero il protagonista di questa storia, e Corto Maltese ancora soltanto un personaggio (per quanto certamente il più importante tra quelli umani).

Ce la farò, in due ore? Chi ci sarà, lo vedrà.

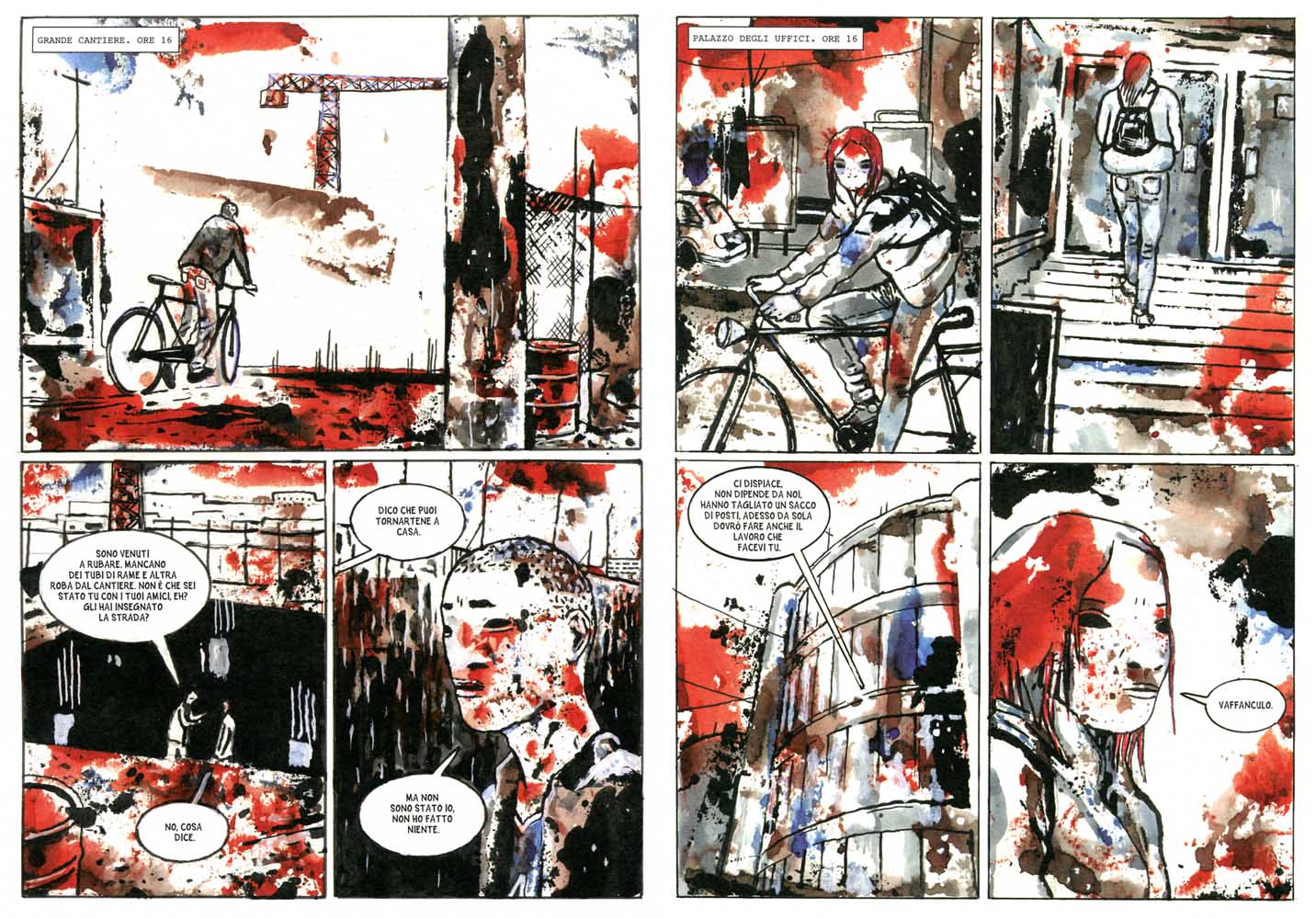

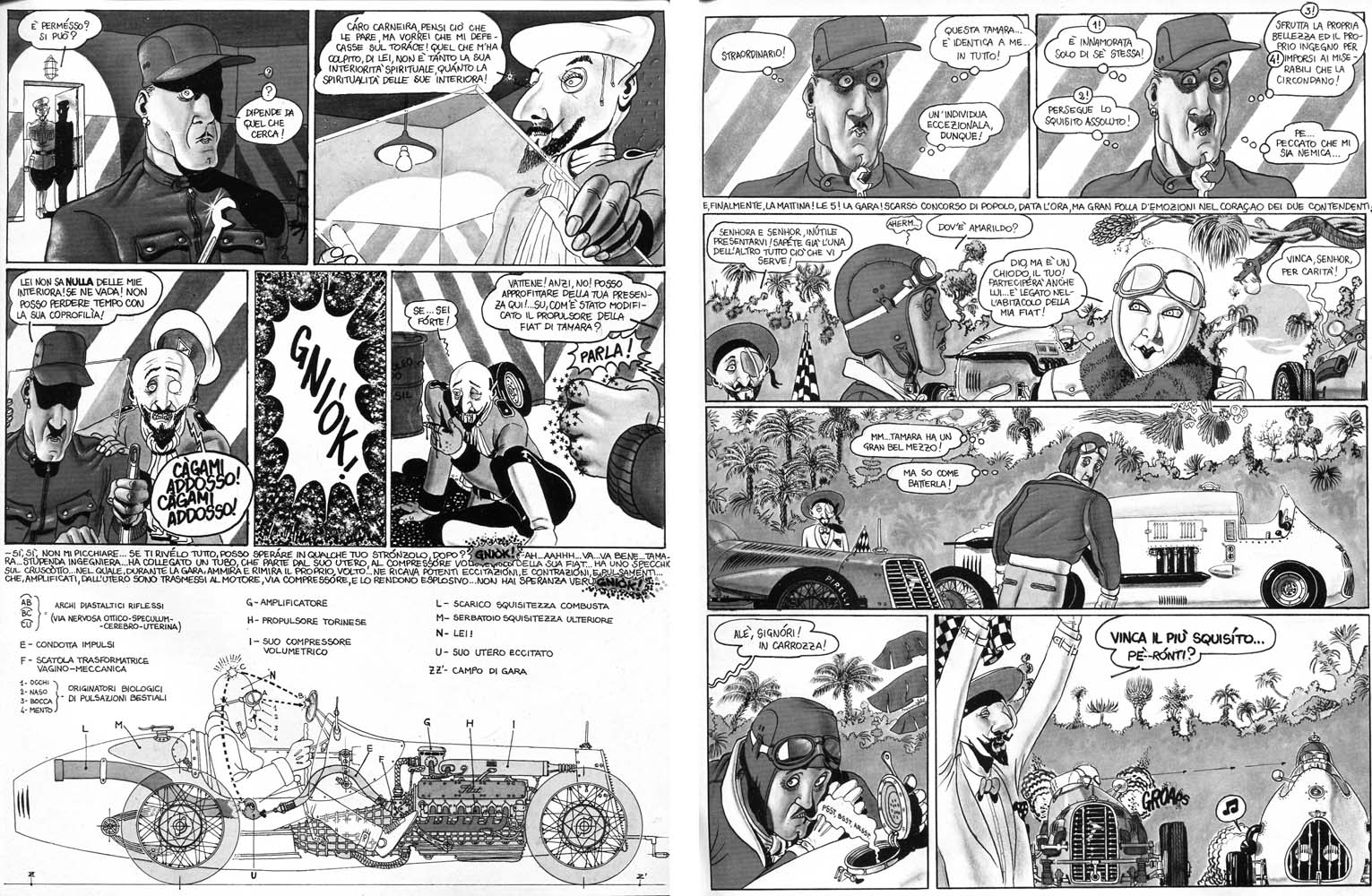

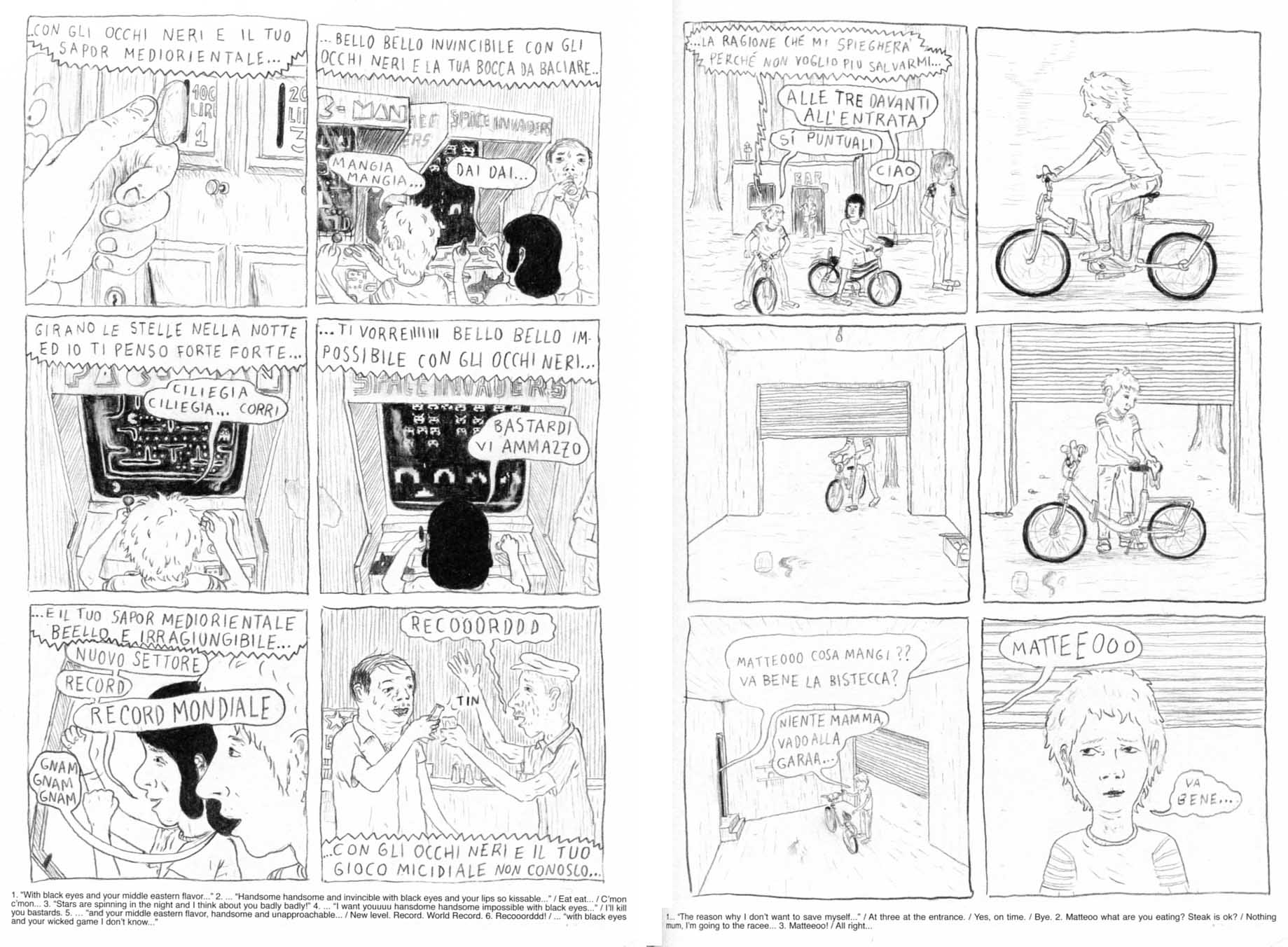

Massimo Mattioli, “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, da Frigidaire n.1 Proseguendo nello sfogliare le pagine del primo numero di Frigidaire, 1980, dopo Tamburini, Pazienza e Scozzari, incrociamo l’inizio della epica saga di “Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV”, by Massimo Mattioli.

Ci troviamo in pieno hard boiled, proprio come nella riduzione scozzariana della Blue Dahlia di Chandler, solo che qui tutto è virato in parodia. L’ambientazione è quella fantascientifica da Humanoïdes, il tono del racconto hard boiled pure (si pensi a The Long Tomorrow di Moebius), ma anche Muñoz e Sampayo l’hanno reintrodotto nell’universo del fumetto qualche anno prima; il disegno echeggia l’underground americano. Mattioli si inserisce perfettamente nella tendenza complessiva del momento – salvo che, per età e anzianità lavorativa, un bel po’ di queste cose aveva iniziato a farle ancora prima degli altri, e questo, indubbiamente, gli dona un certo vantaggio.

Anche Mattioli, infatti, proprio come Scozzari, è oltre. Ma non c’è nessun nichilismo in lui, nessun sarcasmo amaro. Come Pazienza, e ancor più di lui, Mattioli sembra divertirsi moltissimo in quello che fa. Non a caso ha lavorato sino a quel momento (e lo farà per tutta la sua vita sino a oggi) soprattutto come autore per bambini, e di grandissimo successo. La prima cosa che i fumetti di Mattioli trasmettono ai suoi lettori, infatti, bambini o adulti che siano, è la sensazione che l’autore per primo si sia divertito moltissimo, e che stia giocando con gli elementi di una specie di meccano mediatico, con il quale si può costruire di tutto, e divertirsi con tutto – tanto è tutto finzione, tanto è tutto gioco.

Poi, il gioco, si sa, allude certamente al mondo reale; però intanto è gioco, appassionante e divertente.

Non c’è dubbio che a delineare i tratti di quella sorta di avanguardia che è stata Frigidaire abbia contribuito molto uno slogan che aveva molto successo in quegli anni, che diceva: “Una risata vi seppellirà”. Il male già era nato e vissuto programmaticamente su questo principio. In Frigidaire c’era di più, indubbiamente: ridere è importante, ma non basta. Frigidaire superava già quello che era ancora il limite del Male e di quello che sarebbero stati i giornali di satira da allora sino a oggi, da Tango e Cuore sino a Mamma e i nuovi Male: ridere va bene, ma se poi ci si ferma lì, non si va molto in là. Troppo spesso, poi, la risata rimane alla superficie delle cose, e si prende in giro il nemico politico confermando acriticamente se stessi e la propria posizione. È anche questo che ha permesso l’istituzionalizzazione della satira in Italia, e ha decretato la sua completa inoffensività.

I primi oggetti del ridicolo nelle storie di Frigidaire (di tutti gli autori di cui stiamo parlando in questi post) sono i lettori stessi della rivista, e i loro gusti e le loro passioni letterarie. In questo senso davvero Frigidaire non è stato un’avanguardia (pur restandola per altri versi) perché aveva attorno un ambiente culturale e sociale anche piuttosto ampio, che ci si riconosceva, e riusciva a ridere anche di sé attraverso le sue pagine. Movimentista più che avanguardista, proprio come Pazienza, è quindi anche Mattioli – pur se in maniera un po’ più intellettuale. A Mattioli piace strizzare l’occhio, citare, provocare attraverso gli accostamenti colti e volgari. Sconvolgerà tutti, un paio di anni dopo, con lo splatter porno dei personaggi alla Tom & Jerry di Squeak the Mouse, mettendo assieme, oculatamente e calcolatamente, ma con straordinaria energia inventiva e capacità di divertirsi e divertire, gli estremi opposti dell’ingenuità infantile e delle perversioni adulte.

Dettagli (24) La foto è stata presa dall’alto verso il basso, si capisce, eppure là sotto c’è il cielo (o tale sembra).

Nella pietraia grigia, questi alberi sembrano apparizioni, strane presenze.

Un luogo inumano (o tale sembra).

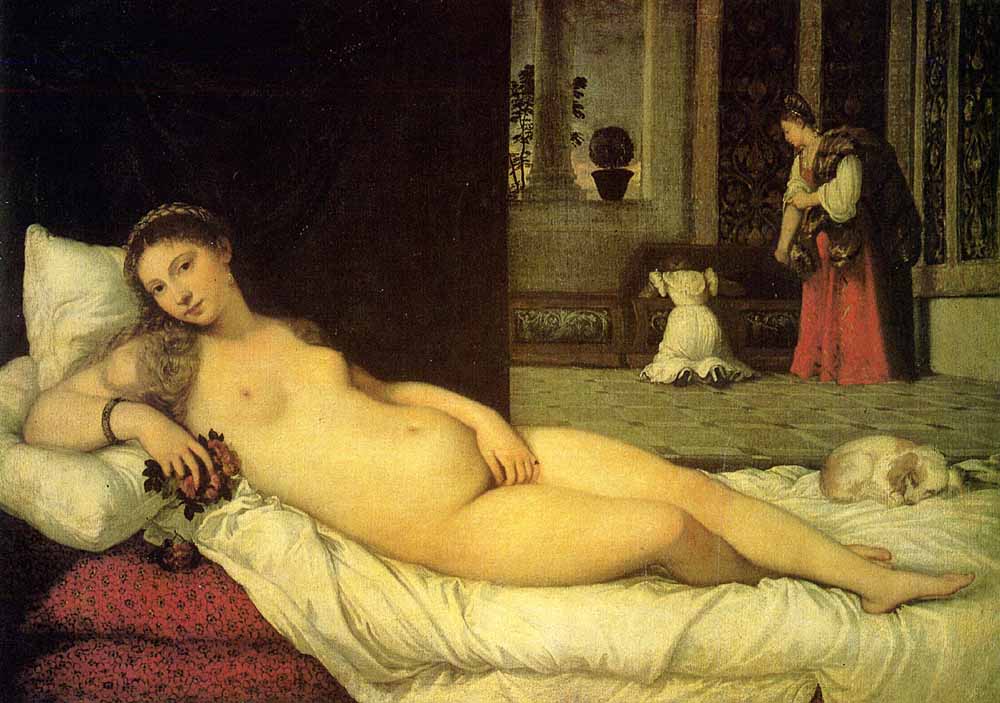

Tre età C’è un tema e titolo ricorrente nella storia della nostra pittura: “Le tre età della donna”. Ne ha dipinto uno anche Klimt.

La mia versione l’ho trovata qui. Le due donne più anziana e più giovane dialogano tra loro, mentre quella intermedia sta facendo proprio la stessa cosa che sto facendo io, solo su un soggetto diverso. Il suo sguardo è perso, concentrato sul suo soggetto come presumibilmente il mio lo era sul mio.

C’è una morale in questo? L’immagine suggerisce un’identità tra il fotografo e (parte del) suo soggetto? Be’ sì, forse un po’. È importante? Credo di no.

Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno. Giusto per spiegarmi, pensate al mondo circostante. Quello che sta attorno a noi, ha tutto un senso? Non si tratta di una grande domanda sul senso della vita, ma di una piccola domanda sul semplice guardarsi attorno in un ambiente familiare. Per un semiologo la risposta dovrebbe essere sì; però si tratta di un sì che prevede una clausola, e non piccola. Perché qualcosa possa avere un senso dovrebbe essere perlomeno percepito (è una condizione necessaria, non una condizione sufficiente); se qualcosa non è percepito sta lì e basta. Magari potrà avere un senso quando arriverà alla percezione, ma per ora ne fa a meno.

Eppure esiste, e io lo so. Persino in questa stanza in cui sto scrivendo, che mi è estremamente familiare, vi sono innumerevoli aspetti e dettagli non percepiti, mai percepiti – non solo particolari che non c’è motivo di osservare, ma anche relazioni inosservate tra dettagli osservati e quindi noti. Insomma, io so di non sapere tutto della stanza in cui passo tante ore, e questo fatto non mi preoccupa minimamente: è normale che si viva in una realtà che sfugge in gran parte al senso, e non perché sia insensata, ma perché in gran parte non chiede di essere osservata – almeno sino a quando non arriva il suo momento.

Tutto sommato, è una sensazione confortante quella di vivere in un mondo che mi permette di vivere (e magari pure con una certa comodità) anche se non lo comprendo del tutto. Non lo comprendo ma lo vivo, cioè lo attraverso trovando senso, volta per volta, in qualche sua parte. Naturalmente qualcosa devo capire, del mondo che ho attorno, e più ne capisco e meglio è. Ma vivere in un ambiente è accettare la dose di rischio che deriva dal fatto che qualche sua parte è ancora priva di senso per me; e che qualche sua parte priva di senso ci sarà sempre, per quanto io lo esplori e analizzi.

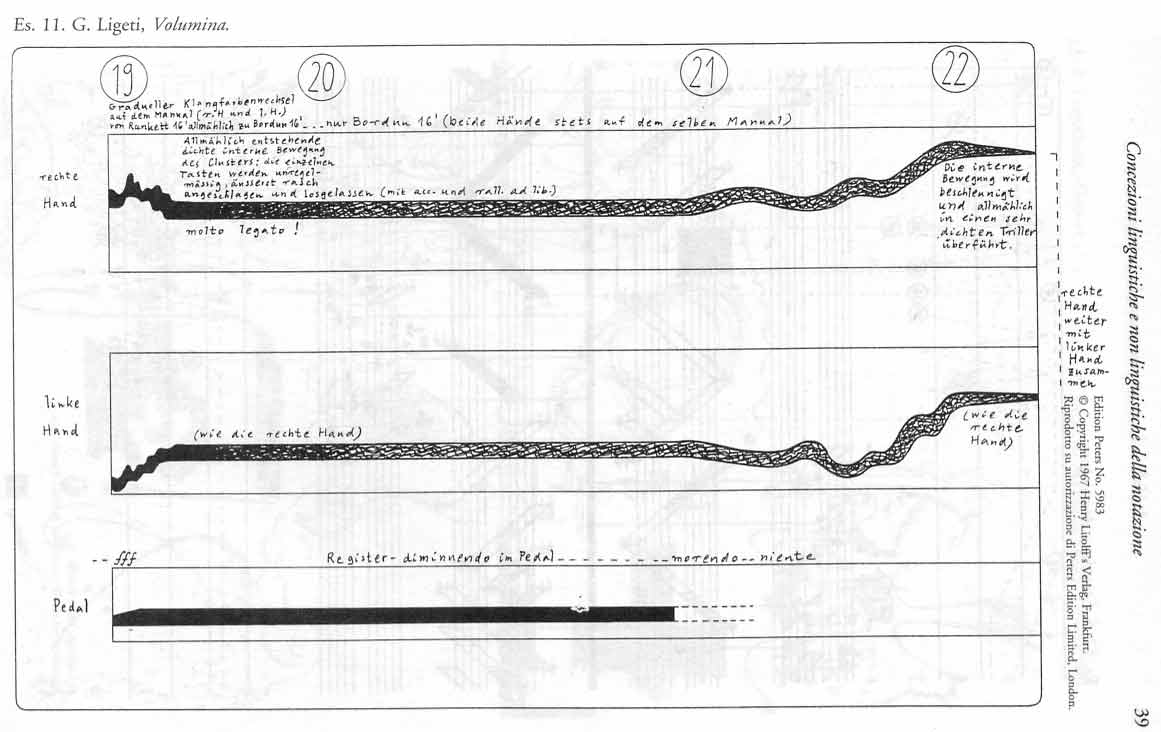

Quando si ascolta un brano musicale, si legge una poesia, un racconto, una storia a fumetti, si guarda un film, un’immagine, e così via, ci si trova nella medesima situazione, con una differenza. L’ambiente in cui ci stiamo muovendo non è naturale, ma artificiale, cioè prodotto dall’uomo. Questo comporta che oltre al senso di base che hanno le cose in quanto percepite e interpretate, è presumibilmente presente anche un senso secondo, di carattere simbolico, attraverso cui passa la comunicazione umana. Anche qui, però, non tutto è percepito e non tutto, di conseguenza, arriva ad avere un senso: il testo viene vissuto, proprio come accade con un ambiente, e nel viverlo si sa di non sapere tutto, si sa che ci sono mille aspetti e dettagli che restano in attesa di arrivare a percezione.

Questi aspetti e dettagli possono però agire su di noi anche se non ci accorgiamo esplicitamente di loro, anche se non siamo arrivati a dare loro un senso. L’andamento delle cose attorno a noi ci coinvolge anche se non ce ne rendiamo conto. Seguiamo un ritmo, per esempio.

I testi artistici, o in generale estetici, vengono vissuti né più né meno degli ambienti del mondo. In questo senso non sono propriamente testi, nel senso in cui lo sono i testi informativi o persuasivi, cioè oggetti costruiti per trasmettere un discorso (che talvolta ha le forme del racconto). Poi, magari un testo artistico sarà anche informativo o persuasivo, perché comunque, sempre, il senso lo attraversa, in quanto prodotto da un autore umano. Tuttavia, ciò che lo rende tale è proprio la sua natura di ambiente, di luogo che va vissuto, attraversato, abitato.

Per questo, anche se il lavoro sul significato è importantissimo per l’opera d’arte, l’opera d’arte non si esaurisce nel suo significato, proprio come il mondo stesso non si esaurisce nel senso che gli attribuiamo, perché le scoperte possibili che potrebbero rivoluzionare il senso già assestato sono sempre infinite e potenzialmente imminenti. E se l’opera non si esaurisce nel suo significato, vuol dire che c’è, nel rapporto che intratteniamo con lei, una dimensione di vissuto che rimane cruciale, un sapere che c’è qualcosa che non si sa, e ciononostante la realtà non ci rifiuta, anzi ci accetta, e ci permette di vivere con lei e in lei.

L’opera d’arte è una realtà artificiale, fatta dall’uomo per l’uomo. Anche per questo, quando funziona, ci stiamo così bene dentro. Poesia e musica, e molto altro, sono discorsi fatti di mondo, e mondi costruiti di discorso. Una poesia non viene scritta per trasmettere un significato, ma per essere vissuta anche nel significato dei segni che la compongono. Ma siccome, in quel momento, la abitiamo, pure il suono, e l’aspetto visivo dei suoi segni sarà rilevante, proprio come nel mondo – a dispetto del fatto che non sappiamo che senso dare loro, o che non abbiamo la sensazione di accorgercene.

Il fraintendimento corrente sta nel fatto che, siccome è fatta di parole, la poesia debba essere interpretata come un normale atto di parola, cioè per comunicare un discorso. Ma chi l’ha detto che un normale atto di parola serve solo a questo? In poesia è evidente che c’è dell’altro. La musica, non possedendo parole, ha evitato questo fraintendimento, ma il problema del suo significato ha ossessionato (e continua a ossessionare) generazioni di studiosi. Io credo che, per il bene del significato, dovremmo accorgerci che non sempre il significato è cruciale. Anche la musica vive una relazione dialettica tra significato e ambiente, dove spesso, sino a qualche secolo fa, il ruolo di trasmettere il significato era di nuovo demandato alla parola (e musica e poesia vivevano a stretto contatto). Poi la musica ha imparato a costruirsi i propri discorsi da sé, ed è diventata un poco più simile alla poesia anche senza fare uso di parole. Nonostante questo, anche nella più concettuosa e intellettuale musica di oggi, è del tutto evidente che per poter cogliere un qualsiasi senso bisogna già esservisi immersi, bisogna già attraversarla e abitarla.

Questo è l’annuncio, che sto diffondendo, di un seminario sul fumetto che terrò a Bologna a partire dalle prossime settimane.

Leggete e diffondete!

Maestri del fumetto

Corso privato tenuto da Daniele Barbieri

Per imparare a capire le sottigliezze di chi i fumetti li sa fare.

Per leggerli meglio, ma anche per farli meglio.

Il fumetto ha ormai raggiunto la sua piena maturità artistica. Molte graphic novel e anche diverse serie da edicola esibiscono livelli di alta complessità strutturale. Come con un romanzo, un film, un dipinto o un brano musicale di valore, la fruizione ingenua e appassionata è certamente del tutto lecita, ma spesso non è sufficiente a farci godere appieno di un’opera, perché non arriva a coglierne i livelli di senso più sottili.

Il corso di Daniele Barbieri vuole attraversare e insegnare ad attraversare autonomamente questi territori complessi e ricchi di significato e di stimoli. L’analisi di dieci testi esemplari del fumetto mondiale servirà da un lato a creare un piccolo quadro di storia del fumetto e dall’altro come occasione per approfondire le problematiche dello stile grafico e di quello narrativo. Dalle scelte di soggetto e sceneggiatura a quelle di impaginazione, inquadratura e montaggio, si imparerà a capire come si sviluppa il discorso del fumetto, per diventare lettori più attenti e, nel caso, autori più consapevoli.

Sono previsti al momento due moduli consecutivi di 5 incontri ciascuno. Ogni incontro si concentrerà su un’opera specifica, sulle sue peculiarità ma anche sul suo modo specifico di utilizzare principi generali del raccontare a fumetti.

Temi del primo modulo (14 dic.-8 feb.): 1. Hugo Pratt “Una ballata del mare salato”; 2. Frank Miller “The Dark Knight Returns”; 3. Muñoz-Sampayo “Nel Bar-Quelli che”; 4. Winsor McCay “Little Nemo”; 5. Andrea Pazienza “Cucù al salamone” e “Zanardi – Giallo scolastico”.

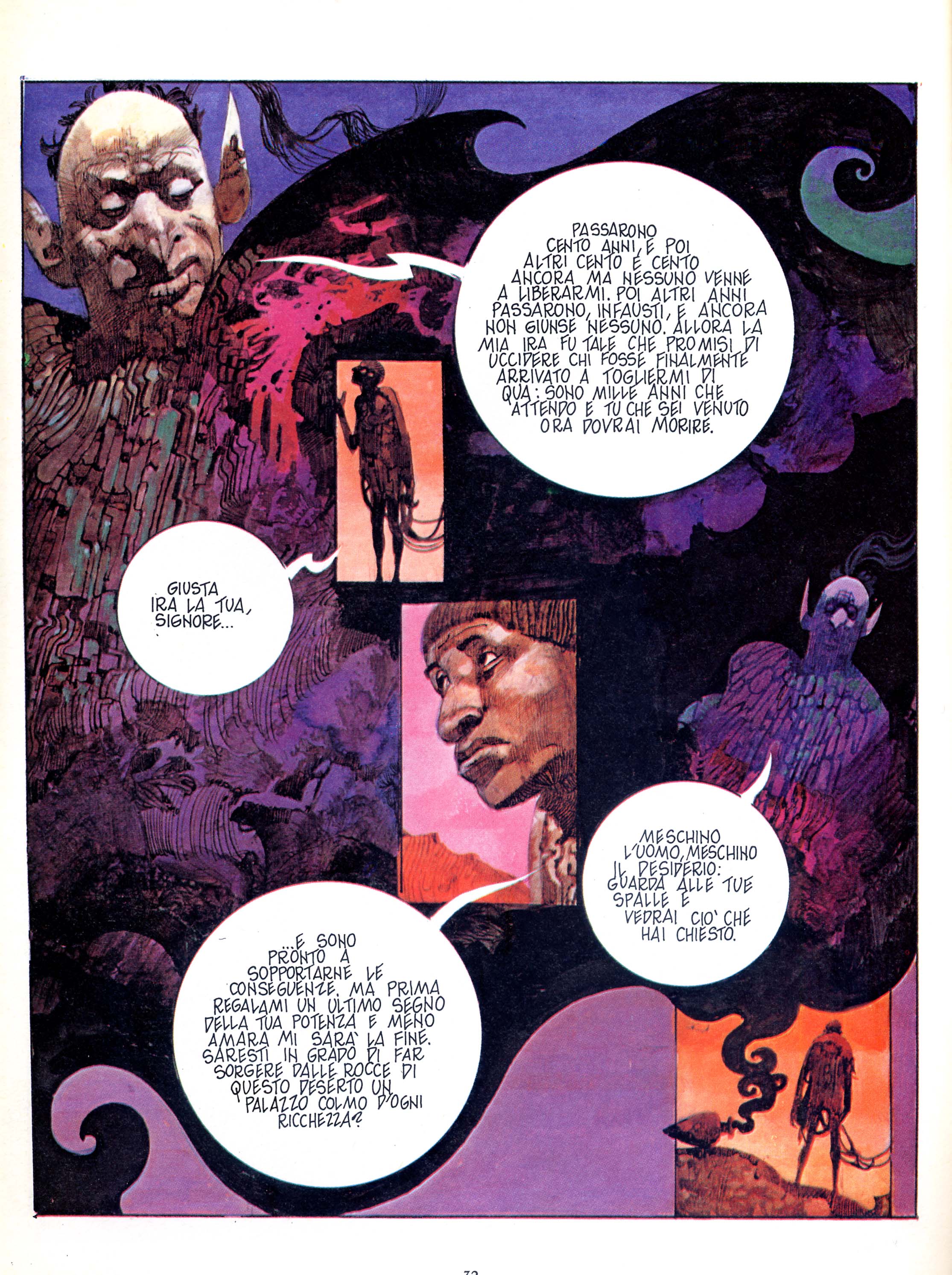

Temi del secondo modulo (15 feb.-22 mar.): 1. Alan Moore Frank Gibbons “Watchmen”; 2. Lorenzo Mattotti “Fuochi”; 3. Moebius “Arzack” e (con Jodorowsky) “L’Incal”; 4. Alex Raymond “Flash Gordon”; 5. Sergio Toppi “Sharaz-de” e le storie per Linus.

Il corso si terrà a Bologna, in sede da comunicarsi (zona Mazzini/Laura Bassi), il venerdì dalle 18 alle 20, a partire dal 14 dicembre. Per informazioni sui costi e iscrizioni scrivere a guardareleggere@gmail.com.

Il numero dei posti è limitato.

Se tuttavia ci sono posti disponibili, è possibile iscriversi anche a partire dalle lezioni successive.

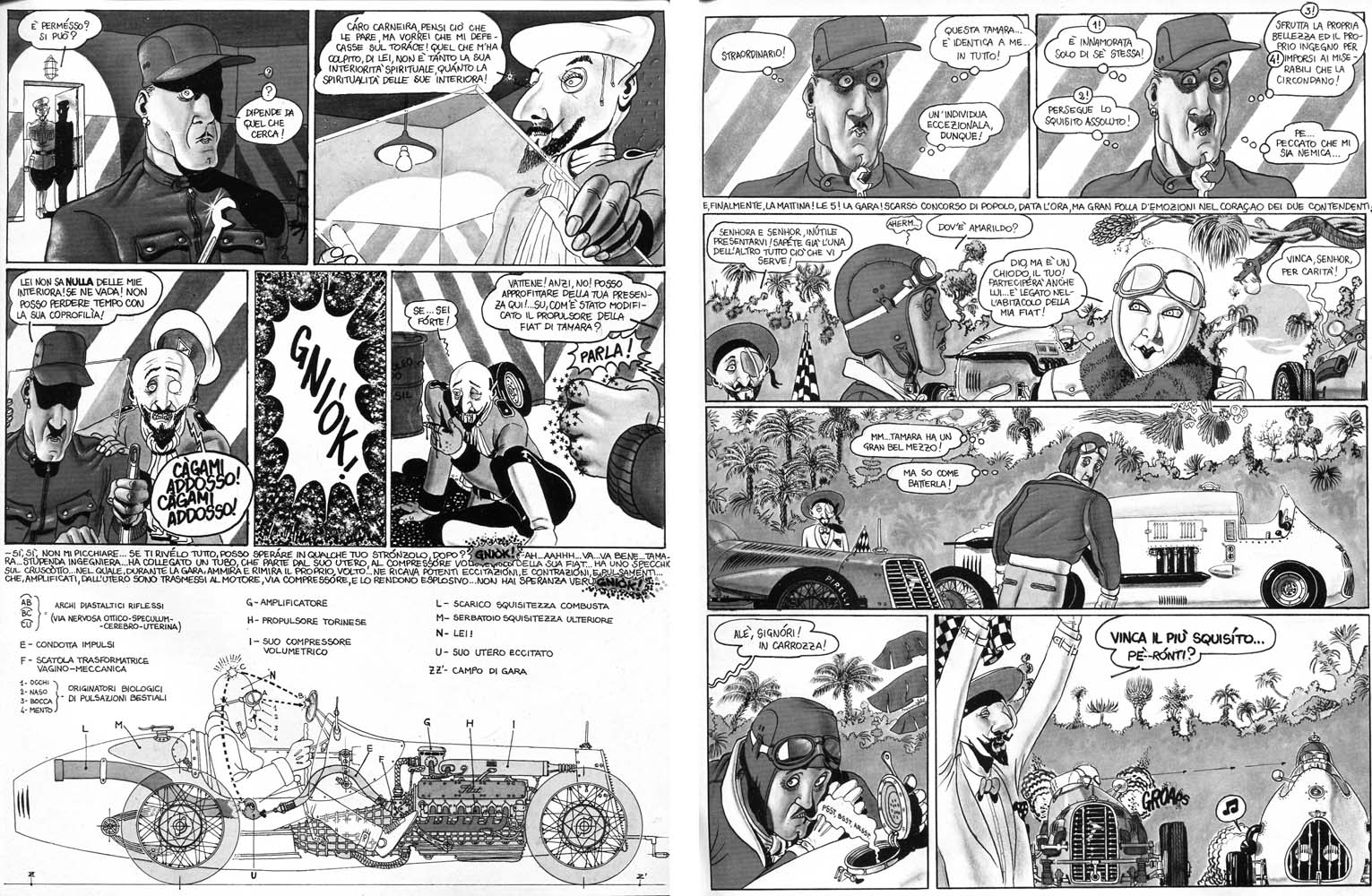

Filippo Scozzari, “Primo Carnera e la gara di squisitezza”, da Frigidaire n.1 Il terzo autore che appare nelle pagine del primo numero di Frigidaire, dopo Tamburini e Pazienza, è Filippo Scozzari. Scozzari è un po’ più anziano degli altri, e ha già avuto un ruolo, qualche anno prima, nello scatenare e e nel dare una prima direzione al genio ancora incerto di Pazienza, oltre che nell’organizzare e dirigere Cannibale. In questa specie di gioco delle parti che stiamo cercando di analizzare, attorno a un’avanguardia che non era proprio un’avanguardia, di cui Tamburini era in qualche modo l’ideologo e Paz il cane sciolto movimentista, Scozzari riveste un ruolo a sua volta cruciale.

Ci sono ben tre fumetti dovuti alla sua mano e alla sua penna, in queste pagine: una storia autoconclusiva (“Primo Carnera e la gara di squisitezza”), una meno significativa doppia pagina a colori intitolata “Secret agent man”, e il primo episodio di una versione a fumetti di The Blue Dahlia, di Raymond Chandler. Il protagonista della prima non è l’omonimo pugile, ma un’esteta di un’epoca che potrebbe essere la proiezione futurista e futuribile degli anni Venti, in cui appaiono in veste di personaggi Fritz Lang, Gabriele D’Annunzio e Tamara de Lempicka, tutti persi dietro al mito di una spasmodica squisitezza.

Scozzari sembra essere acutamente consapevole del rapporto tra Frigidaire e il futurismo, e sembra persino confermarlo, mettendo in scena personaggi che appartengono a quell’epoca e a quel contesto – ma al tempo stesso lo nega con violenza, annegando il tutto in un sarcasmo mortale. I bolidi (più belli, certamente, della Vittoria di Samotracia) di Carnera e della rivale vanno (come carburante) a citazioni squisite o a squisitezza orgasmica uterina, parodie estreme di un estetismo ipernarcisista intorno a cui sembra girare tutto, nel mondo raccontato.

Scozzari prende una trama collaudata (l’eroe viene sconfitto dalla rivale, ma poi sul finale scopre e rivela a tutti come sono andate davvero le cose, ed è evidentemente lui il vincitore effettivo) ma la riempie di valori paradossali. Quello che ne emerge è forse una qualche nostalgia per l’epoca di cui si racconta, ma soprattutto il sarcasmo devastante del modo in cui se ne parla. Se Tamburini incarnava lo spirito dell’avanguardia, e Pazienza quello dell’inafferrabile movimentista, spontaneo e improvvisatore, qui Scozzari arriva a incarnare l’altro corno del trovarsi dopo, cioè l’altro corno della post-avanguardia: il cinismo scettico, il sarcasmo amaro, senza redenzione e senza limiti. Forse Tamburini può ancora credere che la sua avanguardia potrà fare la rivoluzione (in verità pure lui è sufficientemente consapevole dei limiti della propria azione); forse Pazienza vive felicemente la propria felicità creativa e inventiva e il suo cavalcare con disinvoltura il flusso (ma poi finirà, qualche anno dopo, per scrivere Pompeo, e poi…); ma Scozzari è post-avanguardia per il suo nichilismo e la sua metafisica tristezza. È come se fosse colui che sa benissimo come andrà a finire, e che le avanguardie, in fin dei conti, non hanno combinato gran che nel mondo, e che il sarcasmo o la risata sono ciò che ci resta, in fin dei conti, specie se a denti stretti.

Nonostante questo, Scozzari non molla. Racconta che non ci crede, però continua non solo a stare al gioco, ma a proporlo e a gestirlo. La sua malinconia esistenziale si rispecchia in quella dei personaggi di Chandler. Lui è quello che lo sa che l’unica avanguardia possibile ormai è quella che non crede più nelle avanguardie. Frigidaire nasce in una contraddizione, che è anche la sua ricchezza, perché condivide e rispecchia la contraddizione in cui vivono i suoi lettori. Scozzari agisce da subito, da ancora prima che Frigidaire nascesse, nel centro organico di quella contraddizione, ben consapevole che ogni avanguardia, in qualche modo, puzza di estetismo, ma che dentro quella puzza, comunque, si sta vivendo, e ben al di là dell’estetismo stesso.

Dettagli (23) Questo è un Dettaglio da guardare (anche) da vicino. Questi coppi che si ripetono, nell’inesorabile ritmicità verticale e poi orizzontale, fila dopo fila, in realtà sono tutti uno diverso dall’altro.

Come le onde del mare, che definiscono un ritmo, ma non ce n’è mai una uguale all’altra. O come i versi di una poesia, liberi o isosillabici, tutti diversi ma tutti anche sufficientemente simili da creare ripetizione, certezza, familiarità.

E poi ci sono i due muri, quello color cotto in basso e quello biancastro in alto. Sono i limiti esterni della forma che si ripete (fosse per lei, come le onde, la forma ritmica proseguirebbe all’infinito). E c’è anche l’inversione della forma proprio in basso. Certo, sono i coppi di sotto, quelli che devono raccogliere l’acqua, ma qui è una piccola variazione ritmica proprio sul finire, come un modo per dirci che è andata così, ma poteva anche andare cosà.

Anche qui, come nel Dettaglio della scorsa settimana, c’è qualcosa di irreale e bidimensionale. Ma al tempo stesso c’è anche qualcosa di turbinoso, in questo accalcarsi di rotondità che sembrano quasi interpenetrarsi. Sappiamo che non lo fanno – sono coppi – ma ci provano lo stesso.

Il muro stratificato Questa foto è stata presa qui. Quello che ci mostra mi ricorda le opere di Mimmo Rotella, solo che la stratificazione che viene messa in mostra non riguarda gli anni, ma i secoli. I Veneziani e i Turchi sono passati qua, ma ovviamente la maggior parte della popolazione che abitava in queste case era greca. Poi c’è l’intonaco e il colore più recenti, con anche i resti di una qualche operazione con ambizioni artistiche.

A saper guardare i segni che si accumulano su questo muro, si può leggere la storia d’Europa. Diversi tipi di archi o architravi, di pietre o mattoni, di modanature, di intonaci, di materiali e di colori. E poi, a essere anche ciechi alla storia, c’è questo effetto da dipinto informale, questo grido del blu contro le ocre chiare e rosse.

Ma che pure il selciato fosse azzurro, questo non lo ricordavo. L’occhio registra i colori diversamente, e quello che classifica come grigio rimane grigio, a dispetto dell’evidenza. La foto esalta e a volte esagera quello che c’è, ma se non sono io a farlo apposta, non mostra quello che non c’è.

21 Novembre 2012 | Tags: Andrea Raos, poesia | Category: poesia | Fuori dal laboratorio.

La terra esplodeva, ancora una volta. Sono milioni di millenni

in piena, per completa frantumazione

si riversano per terra – esplode, esplosa:

“nella dolcezza, nell’amore,

né la dolcezza né l’amore

stanno – non sopporta più niente,

la vita, non sopporta niente”

“venite, attraversiamo” – traversando

“volo d’animali,

l’immenso il più disteso

non ho mai visto un altro fiume” – con l’amore

come l’acqua, com’è acqua,

colma di leggera, come fuga

a malapena, a stento volo, che non vuole,

che non prende il volo. Sprofondano dentro la terra,

cascate di roccia che la roccia, voragine che dentro la voragine,

da quella stretta che, dentro, alleva,

morso dalla morsa della pietra:

“trasvolando che sento, che cadrò”.

La roccia si solleva, esplode il suolo,

si fa lava, bolle, folle:

è trasvolando che cadendo, sciame dopo sciame,

tutto passa.

Ed ora che passato

passava tutto, intero, per intero,

e su ciò che diventa, si avventa:

l’orso piccolo strappato, che confuso, dalla madre,

alla madre, ombra,

l’orso da poco nato che spaventa

ancora il mondo (che da adulti rende muti senza spaventare, è lì e

basta, è cosa che succede, uccide),

che zampetta e uggiola un po’ debole, un po’ mite – è via

dalla madre

ombra, d’ombra

“ti ho sognata ma eri già morta,

ti ho sognata ma non eri niente, un agitare

di follicoli, estinzioni, di parentesi”

cosa, oh cosa di sangue e di niente, ad annerire ora,

cosa significa restare in vita?

che cosa strazia ora questa

mano, mano che non tiene? questa gola?

capivi che ne usciva suono, nel frastuono,

non perché la vibrazione arriva,

non vedi il battere

e ribattere laringe, strepito –

è il corpo intero che si chiude esplode,

ricontrae, riesplode, nel riaccelerare che il respiro,

per respirare, spira, che i polmoni,

nel vibrare, emettono, riemettere

con tutta la carne che li chiude

mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)

e nuovamente, intanto,

affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti

– l’orso piccolo, già morto, muore ancora,

cosa nasce?

l’ape pazza che attraversa, il corpo,

cosa non nasce?

sono soli, ora, il vuoto, accerchia l’erba,

verso cui, già piega, verso dove

la terra serba il pianto che le spetta,

cosa nasce e non nasce?

allontana, l’allontanarsi altrove, il numero

di api-sciame, innumerevole –

cosa né nasce né non nasce?

“Non posso, pure, non passare, vero?”

È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo. È nel suo complesso una lettura affascinante, coinvolgente, Le api migratori, di Andrea Raos (oèdipus edizioni, 2007). Se non possedete il volume, ne potete leggere qualche altro brano qui, oppure qui. Ci si entra come nello sciame delle api mutanti e assassine, si viene travolti dallo scorrere delle parole e delle immagini, e si è persino grati quando, qua e là, la costruzione resta oscura, perché questo capire/non-capire fa parte del vissuto di questo universo naturale/artificiale – api fuggite dal laboratorio in cui sono state create e allevate, e poi in viaggio verso nord, uccidendo, ma vivendo.

Per chi li conosce, non è difficile sentire in questi versi gli echi degli oggetti violenti e crudi di Antonio Porta, o delle paronomasie di Giuliano Mesa. Da loro Raos ha indubbiamente ricavato molto. Ma quella lingua e quegli oggetti sono qui gli elementi per costruire questa sorta di vortice, questa quasi ronzante ripetizione di frammenti e di suoni in cui gli eventi si incastonano quasi per caso, quasi confusi, come percepiti attraverso una percezione che non è la nostra, una percezione collettiva di queste api, o di questi api.

Quest’effetto di frantumazione, di complessità, molteplicità percettiva si ottiene attraverso la sintassi spezzata dall’abbondanza delle virgole e degli a capo, con il discorso che salta da un tema all’altro, e poi ritorna, riprende, si interrompe per lasciare riprendere un altro tema – e in questo succedersi di percezioni differenti si ripetono invece i suoni, con rime, assonanze, allitterazioni, paronomasie, bisticci: “milioni di millenni”, “Esplode, esplosa”, “nella dolcezza, nell’amore,/né la dolcezza né l’amore”, “attraversiamo – traversando”, “Come l’acqua, com’è acqua, /colma di leggera, come fuga”, “a stento volo, che non vuole,/che non prende il volo”, “morso dalla morsa della pietra”, “si fa lava, bolle, folle”, “tutto passa./Ed ora che passato/passava tutto, intero, per intero,/e su ciò che diventa, si avventa”…

E poi, l’uccisione del piccolo orso che si trova al centro di questo frammento non è detta ma quasi vissuta da dentro (con tutta la carne che li chiude/mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)/e nuovamente, intanto,/affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti) (li, al maschile, può riferirsi agli api, spessi qui declinati al maschile), in un continuo straniamento che non può (né vuole) tuttavia, essere totale. Il punto di vista umano riemerge a sua volta a tratti, ora identificandosi con quello degli api ora contrapponendovisi, con l’effetto di una sorta di polifonia – la quale a sua volta alimenta la sensazione di molteplicità, di plurivocità dello sciame.

È una sorta di grande epica, quella che Raos costruisce in queste pagine, ma un’epica del male inconsapevole, dall’arma/arnia sfuggita al controllo umano, eppure cantata dall’uomo (da lui, da noi) – una distopia con sfumature apocalittiche in cui ci si trova immersi dalla parte dell’orrore stesso, e in cui la consapevolezza umana si mescola e si contamina con l’inconsapevolezza della natura deviata distruttrice. Leggendo, non si può che essere, insieme, l’una e l’altra cosa. Si vive un male che non è male perché per noi è semplicemente natura, ma che è insieme anche evidentemente male perché non possiamo mai essere api sino in fondo.

Andrea Pazienza, pagina da Frigidaire, n.1, 1980 Continuando a sfogliare il primo numero di Frigidaire, novembre 1980, dopo la copertina di Tamburini, ci si imbatte in Andrea Pazienza. Di Pazienza si è parlato anche troppo negli ultimi decenni. È uno degli autori più celebrati della storia del fumetto, almeno in Italia. E anche la sua morte, di appena due anni posteriore a quella di Tamburini, ha indubbiamente contribuito a questa fama.

Ma non si potrebbe pensare Frigidaire senza Andrea Pazienza. Oppure forse, sì, lo si potrebbe pensare, ma, pur con tutte le notevoli qualità degli altri autori del gruppo, togliere Paz sarebbe togliere moltissimo; anzi, sarebbe togliere una tessera fondamentale del mosaico.

Però non da subito. Presto arriverà Giorno, e poi la saga di Zanardi; ma in questo primo numero c’è un Pazienza un po’ dimesso. Appena quattro pagine di una storia che non avrà seguito. E poi qualche disegno sparso qua e là, compresa questa pagina di promo che riporto qua sopra.

Stiamo seguendo l’ipotesi che il gruppo di Frigidaire avesse le caratteristiche e lo spirito di un’avanguardia storica organizzata, con un programma e un organo, e anche, attorno, a differenza dei futuristi, un ampio pubblico complice. Tamburini ne rappresenta probabilmente l’anima. È colui che ha la visione più chiara; non teorizza per iscritto, ma lo fa di fatto attraverso la grafica. Vincenzo Sparagna, che dirige il giornale, ne è la mano pratica, l’organizzatore, quello che è capace di tenere insieme le cose.

Pazienza, viceversa, è anche qui l’outsider, l’inafferrabile, quello che segue la propria strada, e va bene, perché è comunque più o meno quella del gruppo, ma lui è sempre un passo più in là, o più a fianco – comunque leggermente da un’altra parte. Se c’è qualcosa che caratterizza tutta la produzione di Pazienza, è che dà la sensazione che non ci sia mai, nemmeno una volta, una scelta ideologica di poetica a monte. La grandezza di Pazienza sta nell’illusione di spontaneità che pervade tutto quello che produce.

Pazienza rappresenta di sicuro il punto di contatto più forte tra l’avanguardia organizzata di Frigidaire e il vasto movimento spontaneo di cui essa è parte. Pazienza ci appare (al rileggerlo oggi come nel leggerlo allora) ugualmente spontaneo, come uno qualsiasi cresciuto nel movimento, con una straordinaria capacità di esprimere quello che sente e che vive.

All’atteggiamento programmatico di Tamburini (che emerge persino dagli eccessi delle storie di RanXerox), non dissimile da quello, in generale, delle avanguardie politiche e artistiche del novecento, Pazienza contrappone uno spontaneismo che rappresenta molto più incisivamente lo spirito del momento – che non è più quello delle avanguardie politiche rivoluzionarie, bensì quello de “il personale è politico”, in cui sì, certo, il sentire diffuso si è formato in un contesto avanguardista, ma oramai l’accento viene posto sul sentire, non più sulla meta da raggiungere.

Questa dialettica tra finalismo avanguardista (ciò che conta è la meta) ed espressivismo post-avanguardista (quello che conta è ciò che sento) è però essa stessa ben evidente nella produzione precedente di Paz, quella pubblicata tra il ’77 e l’80 su Alter Alter. Le vicende incongruenti de Le straordinarie avventure di Pentothal non potrebbero esistere senza riferimento alla decostruzione narrativa della nouvelle vague (humanoïdes compresi) e della Neoavanguardia italiana; ma ne sono al tempo stesso la scanzonata parodia. Pazienza sta dichiarando insieme di essere figlio di quelle avanguardie, e insieme, in quanto figlio e non parte, di essere oltre. Si è nati nel clima delle avanguardie e se ne conoscono e utilizzano al meglio tutti gli strumenti, ma sì è già da un’altra parte.

Mentre disegnava Pentothal, Pazienza stava però già dando stura alle sue prime sturiellet, su Cannibale prima e poi su Il male. Lì, il riferimento era già diverso: invece delle intellettualistiche avanguardie europee, il più vitale e ruspante underground americano. Con Frigidarie, Pazienza sta imboccando una strada nuova, quella tutta sua – che in questo numero non gli è ancora interamente chiara, ma ci vorrà molto poco (quel piccolo capolavoro che è Giorno. Un concentrato di angosce metropolitane, esce già sul numero 3).

Ecco, quindi, tra avanguardia e movimento, tra tensione direzionata consapevole ed espressione appassionata dell’io, tra Tamburini e Pazienza, Frigidaire si presenta già dalle prime pagine. Questa dialettica esprime genialmente quella che in quel momento è nell’aria. Frigidaire è rivista di tendenza perché si trova nella tendenza e le dà voce, le dà immagine.

Dettagli (22) Questo Dettaglio mi piace perché sembra bidimensionale e non lo può essere. Voleva far parte di una serie che potrei intitolare “Bandiere”, perché tutte basate sulla presenza di tre strisce orizzontali.

Qui manca la terza striscia, quella in alto, ma l’effetto bandiera è presente lo stesso.

La fotografia rivela le astrazioni geometriche nascoste nel mondo (potenza dell’inquadratura, e del formato rettangolare), ma conserva anche il mondo, almeno visivamente. Qui, nonostante l’astrazione, rimane anche la voglia di mettere i piedi a bagno, dentro quell’acqua.

La montagna di aria e acqua Questa montagna è fatta di aria e di acqua. Se ingrandite la foto, emergono i dettagli, ma l’illusione scompare.

Se la mantenete sufficientemente piccola, l’illusione della montagna azzurra contro il cielo verde si mantiene a sufficienza.

Il bello di una illusione così, è però proprio il suo essere effimera, e di potersi immediatamente confrontare con la subito sottostante realtà delle cose: uno specchio d’acqua bassa, in cui si riflette non la montagna, bensì il suo converso, la valle.

Restando nell’immagine piccola, alla prima illusione se ne sovrappone una seconda, non del tutto coerente con la prima: dietro al cespuglio in primo piano ha inizio una sorta di prateria, che poi sale verso l’alto in distanza, perdendosi nella prospettiva aerea dell’azzurro dell’aria. C’è anche una nuvola che scende. Ma poi c’è quell’altro cespuglio, che contraddice l’illusione, e il cielo verde scuro, che la nega del tutto.

Insomma, distinguiamo la realtà dall’illusione perché noi già sappiamo come deve essere fatta la realtà, e rifiutiamo l’illusione perché ci presenta una realtà incompatibile con quello che sappiamo. Però ci piacciono le illusioni, quando ci piace che ci venga suggerito che la realtà potrebbe anche essere diversa da quello che già sappiamo. I principi di conservazione e di tendenza al cambiamento che sono impliciti in questa dialettica sono ciò che ci fanno esistere, in fin dei conti.

Per fortuna possiamo accorgerci che la montagna azzurra è illusoria. Per fortuna possiamo illuderci per un attimo che ci possa essere davvero.

(presa qui)

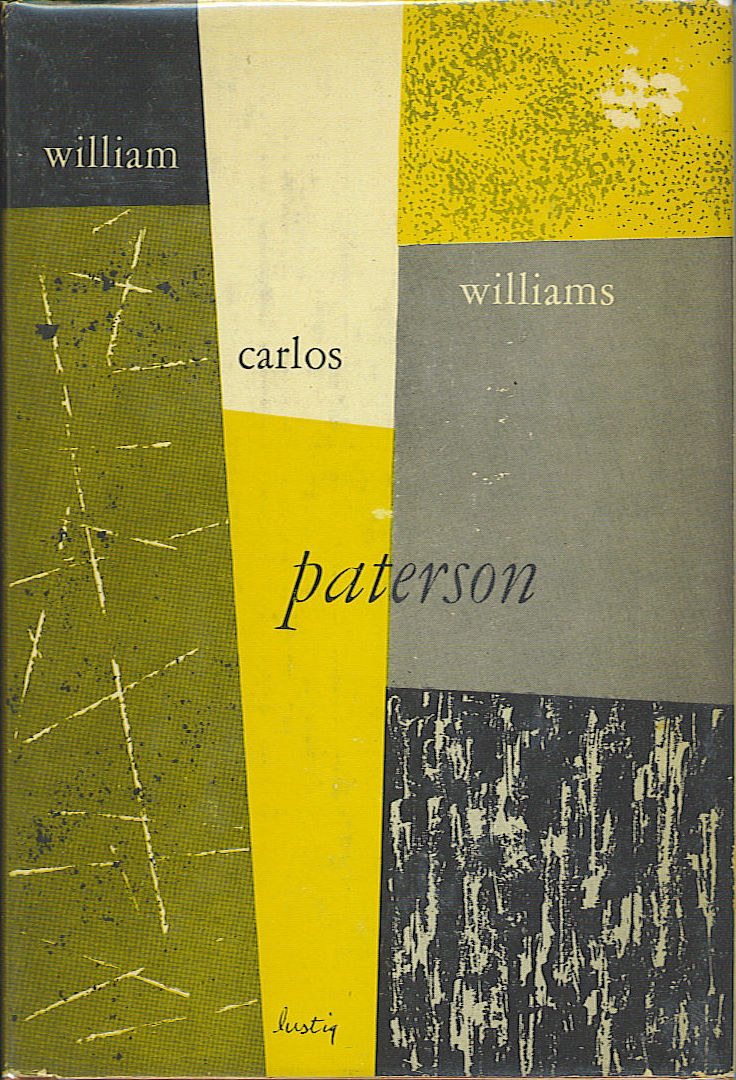

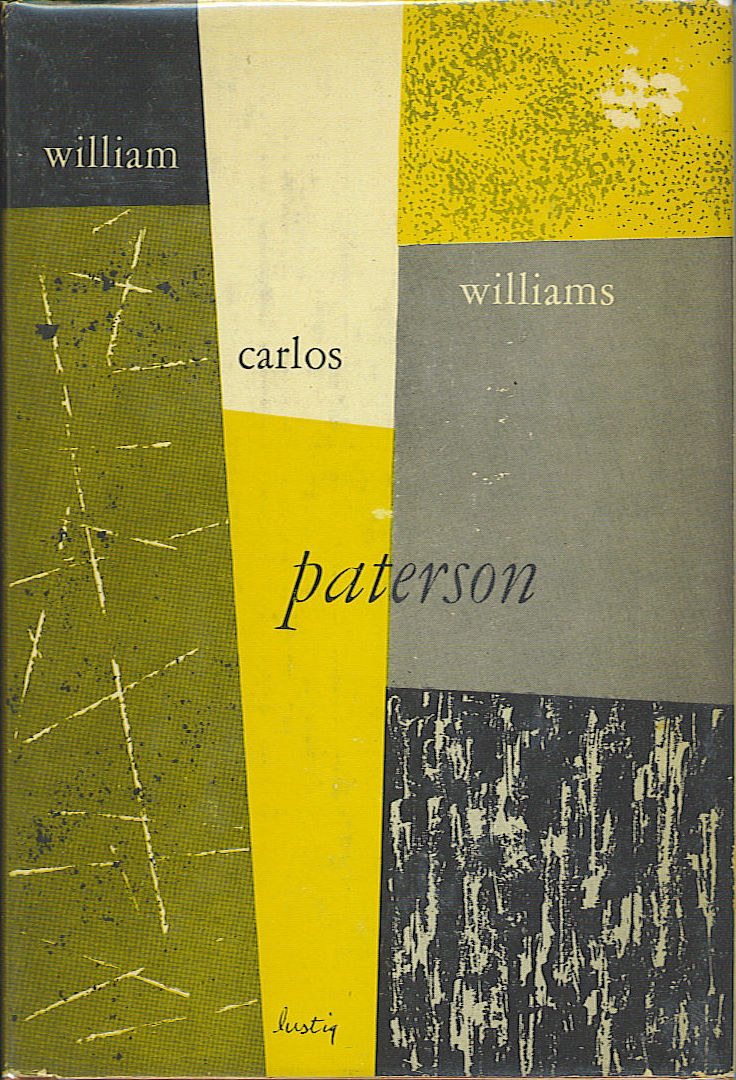

Alvin Lustig – Copertina per “Paterson” di William Carlos Williams (ca 1950) Nel post di mercoledì scorso mi ero implicitamente lanciato una sfida, che ora provo a raccogliere. Vorrei cercare di spiegare (a me ancora prima che a chi mi legge) perché io continui a trovare bella questa immagine al di là del suo utilizzo grafico (il fatto di essere una copertina per quel libro in quel luogo – USA – e in quel momento – intorno al 1950), e al di là del fatto che comunque non nasconde la sua età – non foss’altro per le limitazioni tecniche della stampa.

Chiariamo prima di tutto un possibile equivoco. Non sto né dicendo né implicando nascostamente che considerare lo scopo per cui questa immagine è nata non sia importante per capire il suo discorso – che è un discorso grafico, e non un discorso pittorico. Tutt’altro. Se volessi davvero comprendere l’operazione di Alvin Lustig dovrei conoscere il libro e il suo contesto di diffusione, compreso l’immaginario grafico diffuso al momento. Dovrei fare dei confronti e creare dei collegamenti, e cercare di penetrare nel progetto comunicativo dell’autore. Ma non è questo il mio scopo qui ed ora, per questo specifico post.

Piuttosto, mi incuriosisce il fatto che questa immagine continui a colpirmi anche relativamente decontestualizzata (non è più attaccata al libro per cui è nata, non serve più per attirare l’attenzione del compratore, la vedo sessant’anni dopo – però so che è una copertina di quegli anni) e cerco di comprendere perché continui a colpirmi anche al di fuori della sua specifica finalità comunicativa, cioè anche al di fuori della parte più esplicita del suo discorso.

La posta in gioco è l’ipotesi che nelle ragioni della felicità di una comunicazione visiva (e non solo) ci sia anche qualcosa che oltrepassa la finalità comunicativa esplicita. In altre parole, se l’operazione di Lustig si esaurisse nel creare una copertina visivamente interessante per un libro del 1950, non si spiegherebbe perché un lettore del 2012, che non conosce il libro e non è nemmeno particolarmente interessato a conoscerlo, continui a trovare interessante la copertina. Dire che per tanta pittura tradizionale accade la stessa cosa (e la apprezziamo oggi, ignorando le sue finalità comunicative esplicite) mi conforta, mi permette di allargare il problema, ma non me ne dà la soluzione.

Proviamo allora a descrivere quello che si vede. Ci sono tre colonne, separate da due linee verticali leggermente oblique (quella di destra lo è appena, quella di sinistra lo è invece apertamente). Ogni colonna è divisa (quasi) orizzontalmente in due o tre settori. Le linee principali potremmo dire che sono non-ortogonali, nel senso che sono a sufficienza ortogonali da evocare delle orizzontali e verticali vere, ma poi sono a sufficienza oblique da negare questa ortogonalità. Tanto più che l’ortogonalità è a sua volta presente, in ogni caso, nella dimensione della scrittura. Anche qui, però, mentre il nome dell’autore è scritto in tondo (e quindi ortogonale), il titolo è in italic, e quindi è ortogonale esclusivamente nella dimensione orizzontale; in basso, poi, la firma lustig mette in forse pure la dimensione orizzontale.

L’effetto di questa ortogonalità più volte evocata e più volte negata è quello di costruire una situazione instabile, un dinamismo di carattere tensivo. Anche il titolo (paterson) si trova decentrato sia verticalmente sia orizzontalmente, spostato un poco verso il basso (come se il vettore giallo in cui è parzialmente contenuto lo costringesse a scendere) e un poco verso destra, quanto basta per suggerire, insieme con il carattere corsivo, una tensione al movimento ancora più verso destra. Il titolo parte nello spazio giallo e approda a quello grigio, uno spazio a sua volta definito in alto e in basso da due linee quasi orizzontali ma divergenti: in altre parole, il titolo procede da uno spazio in contrazione (verso il basso) a uno spazio in espansione (verso destra). Però procede anche da uno spazio dal colore netto e squillante (il giallo pieno) a uno spazio dal colore amorfo e incerto (il grigio un po’ retinato).

Poiché siamo in presenza della scrittura, i vettori alto-basso e sinistra-destra si trovano rafforzati rispetto a una situazione pittorica più tradizionale (dove sono comunque presenti). Qui, non c’è solo l’implicito senso di gravità, ma anche la successione delle righe, a rendere vettoriale la direzione alto-basso. La dislocazione su tre livelli del nome dell’autore aggiunge ulteriore dinamismo tensivo. Certo si gioca anche sulla quasi identità del primo nome (william) e del cognome (williams), ma la parte più in evidenza rimane il secondo nome (carlos), quasi centrato e nero su bianco, nella parte più luminosa di tutta l’immagine. Ciascuna componente del nome dell’autore possiede il suo specifico spazio, in cui è interamente contenuta – mentre il titolo procede da uno spazio a un altro, in maniera dinamica. Si potrebbe dire che il nome dell’autore resta (per quanto in posizione complessa e articolata) mentre il titolo procede: uno squilibrio sostanzialmente statico che si contrappone a uno dinamico. Ed eccoci di nuovo, in maniera diversa da prima, in questa ambivalenza costitutiva: insieme a un non-ortogonale abbiamo un non-statico.

Il vettore bianco-giallo centrale spinge verso il basso. Ci spara negli occhi il nome carlos, e ci introduce a paterson, costringendoci a deviare l’attenzione verso destra. In questo modo non proseguiamo immediatamente nella spinta del vettore, che, in basso, approda a un terzo testo, la firma lustig. La firma viene perciò messa in evidenza (è sul punto più acuto del vettore più forte) ma non troppo (l’attenzione è stata poco sopra deviata dal titolo).

Book Cover, Paterson by William Carlos Williams Osserviamo ora le sette aree. Tre sono del tutto monocrome: nera, bianca e gialla. Una è di un grigio non del tutto uniforme, perché si intravvede un retino leggermente più scuro (ci sono anche delle piccole macchie bianche, ma ho ragione di pensare che siano soltanto un effetto dell’usura della carta, come sopra la t di paterson, o negli angoli, specie quello in alto a destra, dove c’è un’intera area irregolare bianca – cfr anche l’immagine qui a destra, foto peggiore di una copertina in condizioni migliori). Le altre tre presentano delle forme astratte: a sinistra ci sono dei frammenti di rette diagonali bianche sopra un retino grigiastro e delle macchie scure, il tutto sull’impianto giallo di base; a destra in alto il giallo è screziato in maniera irregolare, come una pelle di leopardo; in basso c’è una struttura di pennellate nere verticali fortemente irregolare.

È proprio quest’ultima struttura a costituire l’oggetto visivo più forte e più pesante della composizione, e si trova in fondo: non solo in basso, ma anche a destra. L’altro spazio nero, in alto a sinistra (cioè all’inizio) è piccolo e pulito: poco più che uno sfondo per la scritta william. Procedendo attraverso l’immagine, si va comunque da uno spazio nero piccolo leggero e non qualificato (è solo uno sfondo) a un altro spazio nero grande, pesante e fortemente qualificato (potrebbe essere, da solo, un dipinto informale). Vale la pena di notare, di passaggio, come la linea di base del primo spazio nero evochi per principio di buona forma una continuità (sotto lo spazio bianco) con la linea di base dello spazio giallo a destra; anche qui però, la continuità viene evocata e poi negata dal fatto che la continuazione non è davvero congruente. Tutto è spostato, insomma, rispetto alla regolarità che viene ogni volta evocata.

Agli altri due angoli, i due spazi a base gialla alimentano il senso di sbilanciamento, il movimento che cerca di esserci. I frammenti di linea bianca a sinistra rafforzano il senso di non-ortogonalità, proprio come l’orientamento della griglia del retino sottostante; mentre il pulviscolo nero, sparso qua e là, introduce un elemento di casualità naturale, che rafforza quello analogo ugualmente presente nello spazio in alto a sinistra. Sono le componenti più irregolari incontrate sinora, eccetto le macchie bianche (o nere) dell’angolo in basso a destra, che sembrano rappresentarne l’esaltazione e il compimento finale.

A ben guardare, nello spazio fortemente irregolare che chiude l’immagine in basso a destra si trovano però anche le uniche linee davvero verticali, per quanto screziate e sgranate. Per quanto irregolare e instabile sotto altri aspetti, questo spazio finale si presenta dunque come stabile dal punto di vista dell’ortogonalità; come a dire che l’ortogonalità (cioè la regolarità, la tranquillità) fallita a livello di strutture lineari complessive, può riproporsi a livello di strutture irregolari locali.

Per farla breve, e a voler leggere questa copertina come essa stessa un racconto, troviamo una situazione che vorrebbe essere stabile nella sua semplicità, ma non ci può riuscire, e arriva a una precaria stabilità solo complicando estremamente le cose, e rinunciando a qualsiasi linearità. Una bella metafora complessiva per un racconto, e magari ha a che fare anche con il poema di Williams.

Detto tutto questo, ho fornito sufficienti ragioni per apprezzare questa immagine? Non so; certo ora ci vedo più chiaro, però non del tutto. La spiegazione narratologica mi aiuta, certamente, ma potrei continuare ad aggiungere altri elementi al gioco, non necessariamente coerenti. Continuo a vedere, per esempio, la colonna verticale come un pozzo, avvertendo una sensazione di caduta. Contribuisce a questo effetto la natura granulosa degli spazi ai lati (che richiama la terra, un pieno) contrapposta a quella liscia degli spazi centrali (che richiama l’aria, un vuoto). Continuo a sentire lo squilibrio complessivo, anche senza l’illusione (narrativa) di risoluzione stabile.

L’immagine rimane ricca, davanti a me, a dispetto di tutte le spiegazioni che riesco a dare. Più ne do, e più mi sfugge. Probabilmente il suo segreto sta proprio in questa inafferrabilità. Ma bisogna averci provato, e trovato qualcosa. Un’immagine che non stimola interpretazioni (per poi sfuggire loro) non solo non è memorabile: è proprio priva di interesse, e basta.

(su William Carlos Williams e il suo poema Paterson potete guardare qui)

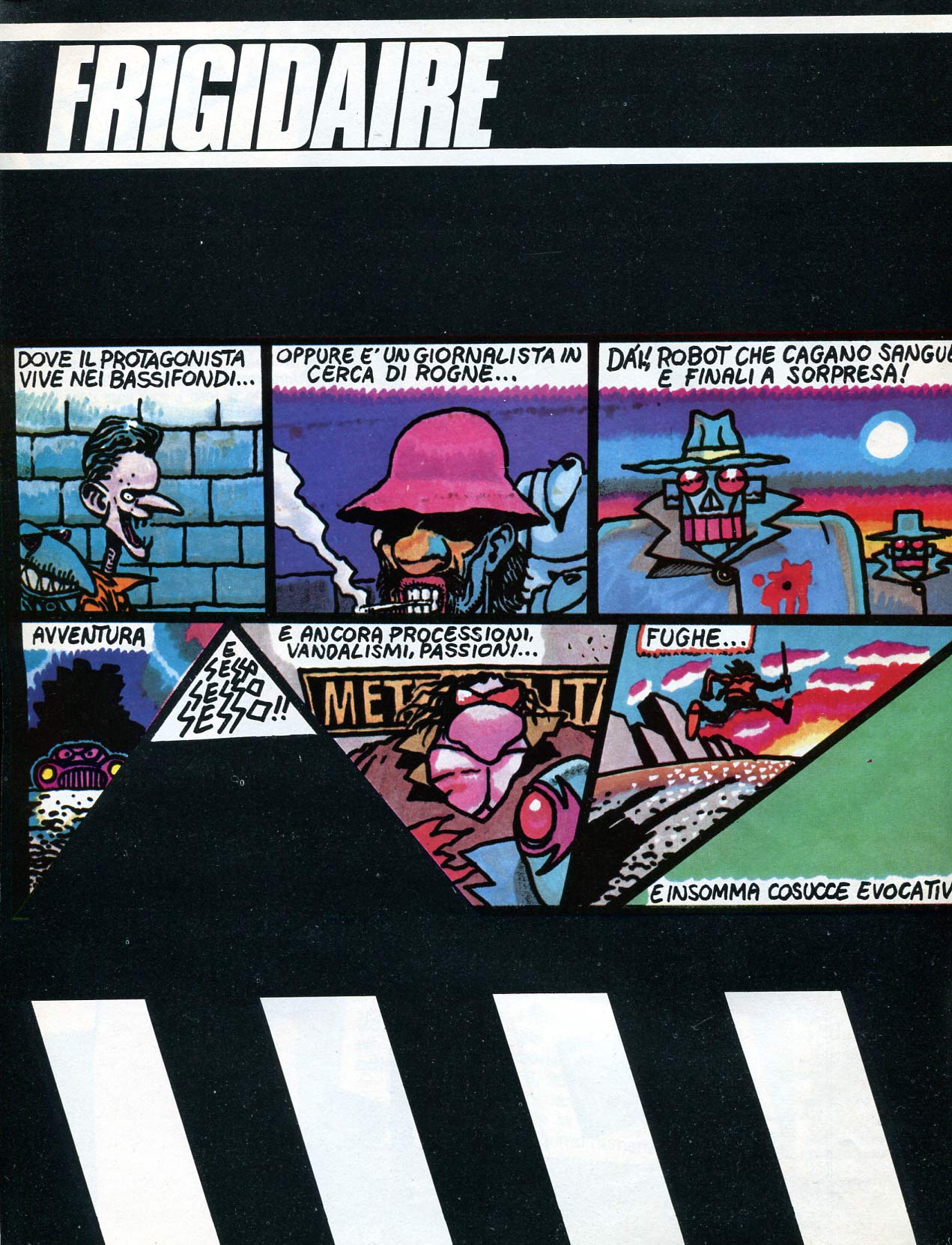

Frigidaire, copertina del n. 1, novembre 1980, di Stefano Tamburini Più o meno 32 anni fa, giorno più o giorno meno, questa copertina usciva nelle edicole italiane.

Si fa un po’ fatica a capire bene oggi che cosa venisse a rappresentare Frigidaire, praticamente sin dal primo numero, per il pubblico a cui si rivolgeva. Dire che era una rivista di tendenza non dà a sufficienza un’idea di quanto quella tendenza fosse forte in quel momento, sia per numero di persone, sia per l’intensità con cui quelle persone stavano vivendo il modo di sentire il mondo di cui Frigidaire si faceva portavoce. Non era solo una moda. Una certa classe giovanile di quegli anni vedeva e viveva il mondo in quel modo – magari consapevole della natura di eccesso di certe provocazioni, però convinta che anche quella provocazione era necessaria.

La tendenza non la inventava Frigidaire. Le tendenze inventate dalle riviste sono fenomeni pubblicitari, e sono effimere. La tendenza era nell’aria. Frigidaire se ne appropriava e la esprimeva, le dava parola e, soprattutto, le dava immagine. Ed era il fumetto il mezzo di comunicazione privilegiato, perché quello più economico e disponibile, ma anche perché esso stesso era una provocazione, in quanto disprezzato e marginalizzato dagli adulti e dalla cultura ufficiale. Proprio perché non esistevano graphic novel, proprio perché l’industria culturale non si era ancora accorta che il fumetto esisteva (se non per altre fette di mercato, comunque marginali, e se non per pochi illuminati, comunque marginali), proprio perché era fuori dell’ordine delle cose che nelle librerie si potessero vendere fumetti, proprio per tutto questo il fumetto era gloriosamente il principale strumento di espressione di Frigidaire.

In questo senso, il gruppo storico di Frigidaire costituiva quella che, se stessimo parlando di Arte, dovrebbe essere chiamata un’avanguardia: insomma, un gruppo organizzato con un preciso programma politico culturale, che si raccoglie attorno a un organo, la rivista, e si rivolge a una comunità sensibile. Tra gli elementi della poetica di questa avanguardia c’era la derisione, ed è proprio con intento (auto)derisorio che in una quarta di copertina di Cannibale (la rivista precedente del gruppo quasi identico), gli autori si rappresentano applicando le proprie facce ai corpi di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi colleghi futuristi in una famosa foto parigina degli anni Dieci.

Detto questo, tra Frigidaire e il futurismo, fatte salve le inevitabili differenze, le somiglianze ci sono! La provocazione, lo sperimentalismo, l’attenzione politica, lo sberleffo. Questo, negli anni Ottanta, non lo si sarebbe potuto dire. Il futurismo puzzava di fascismo, si sa, e andava tenuto a debita distanza, nonostante l’interesse che poteva suscitare. Ma negli anni Dieci, in verità, nessuno poteva prevedere che le frange più estreme dei socialisti rivoluzionari, guidate dal giovane Benito Mussolini, sarebbero finite in quel modo; e quello che è chiaro a noi, oggi, cioè che il fascismo è stato un movimento di destra, non era affatto chiaro a chi viveva l’Italia di quegli anni decisamente turbolenti. Il futurismo si trovava in quel polverone, e ha finito per seguire le sorti mussoliniane di Marinetti. Ma poteva andare diversamente, come è successo in Russia…

In ogni caso, l’avanguardia frigideriana poteva contare su una serie di teste assolutamente notevoli, quelle che già avevano fatto Cannibale (e che si erano ritratte sui corpi dei futuristi: Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore), con l’aggiunta del direttore Vincenzo Sparagna.

Credo che in questo gruppo, fatto di personalità molto diverse, l’avanguardista più vero e motivato fosse Stefano Tamburini. Non a caso la grafica della rivista è sua, così come pure l’immagine di copertina con cui Frigidaire si presenta al mondo. Non a caso è sua la sceneggiatura (e nelle primissime versioni anche i disegni) di un fumetto che ha come protagonista un androide sconclusionato, appassionato e incazzereccio, che si muove in una Roma futuristica e iperviolenta: tutti elementi che avrebbero fatto innamorare Marinetti, se avesse potuto leggerlo. Certo, il futuro e il progresso di RanXerox sono negativi e distopici, figli di Philip K. Dick più che dei futuristi; e la fede nel progresso e nelle macchine ha lasciato il posto a una sarcastica disperazione – quella, magari, di una generazione che aveva sognato di fare la rivoluzione, ma poi si è accorta che il mondo era più grande di lei.

Proviamo a prendere questo ribaltamento del futurismo come la chiave per leggere la grafica e la scrittura di Tamburini. Capiremo allora magari il senso di questa testata freddissima, basata su un carattere lineare compressed, a cui l’obliquità fornisce una sorta di movimento, di spinta dinamica in avanti. E anche l’immagine a colori netti della copertina sembra rimandare (magari attraverso Munari) sino a Depero. Grafiche simili, effetti opposti; dalla esaltazione della macchina alla disperazione per la macchina. Ma dalla macchina non si esce. La macchina diventa il corpo e lo distrugge. Frigidaire, attraverso Tamburini, si presenta al suo pubblico con un grido di disperazione, però mascherato da sogghigno, da parodia, da sberleffo.

Il genio di Tamburini non gli è bastato per raddrizzare la propria, personale, disperazione. Sappiamo bene come, primo del gruppo, qualche anno dopo, ci sia annegato dentro.

Dettagli (21) È un semplice acciottolato. I colori non sono stati manipolati, anche se, certo, la macchina fotografica stessa tende a enfatizzare delle differenze cromatiche che comunque la realtà inquadrata possiede.

Qui, quello che mi colpisce è questa trasformazione del colore nelle varie zone della foto, che allude a un modo complesso di distribuzione della luce qui attorno. Quali oggetti, quali muri circostanti riflettono diversamente la luce in modo da dare ai sassi quei colori?

Così diversamente colorati, i sassi sembrano disporsi a creare strane forme, costellazioni, configurazioni, quasi un piccolo Pollock fotografico di pietra (si parva licet componere magnis).

|

Post recenti

-

Babel, Connessioni: due antologie

-

No pass, no vax: distinzioni troppo sottili?

-

La spigolatrice callipigia

-

La disalterità di Lella De Marchi

-

Lo scrutare nel buio di Laura Liberale

-

Su Paola Nasti, Il libro degli affetti e delle restituzioni

-

Sull’affaire Scozzari-Fumettibrutti

-

Per “Scuola di fumetto” n.112, 2019: L’antinarrazione di Philippe Druillet

-

Dopo Mafalda

-

Da “Scuola di fumetto” n.111, 2019: Moebius e il passo del mito (di nuovo)

-

Testo e processo. Pratica di analisi e teoria di una semiotica processuale

-

Vocalità, visione e scrittura, romanzo e romanzo a fumetti

-

Storie di polli e di donne sedute

-

La navigazione pericolosa (o di Renata Morresi)

-

Piccole corone di spine. Nota critica di lettura a Franca Mancinelli. Premio Bologna in lettere

-

Da “Scuola di fumetto” n.110, 2018: Elogio dell’influenza (o di Marco Corona)

-

Scrivono di me, su Bologna in Lettere

-

Video: l’immagine e il racconto, da Giotto a Zerocalcare

-

Da “Scuola di fumetto” n.109, 2018: Alex Raymond e il passo del mito

-

Letteratura a fumetti? Tra una settimana il mio nuovo titolo in libreria

|

Some Books of Mine ------------------

------------------

------------------  ------------------  ------------------  ------------------

------------------

Il libro che sta alle spalle del blog

L'altro libro che sta alle spalle del blog

|

Feed dei post

Feed dei post Feed dei commenti

Feed dei commenti Ricevi i post per Email

Ricevi i post per Email

Lo spazio bianco

Lo spazio bianco

Commenti recenti